- 新四军纪念馆文创产品设计:军号书签、定胜糕等红色文创开发与跨界合作

-

2025-09-29

新四军纪念馆 以 红色文创 为突破口,用“破圈”创新重塑红色文化的叙事与传播路径。作为全国唯一一座全面反映新四军历史的综合性纪念馆,其年访客量超百万,近三年征集文物1069件套,文创营收持续增长,已成为红色文创标杆——从产品设计的历史符号转译,到传播形式的多元拓展,再到合作模式的跨界融合,均实现了红色文化传承的深度突破。

全新亮相的 “新四军纪念馆·新火文创空间” ,更是这一创新实践的集中体现:它以“新新之火可以燎原”为理念,既是红色文化互动空间,也是创新传统革命教育与爱国主义教育的重要载体,旨在传承城市红色文化基因,在守正基础上推陈出新,让新四军革命精神穿越时代洪流,不断增强红色文化表现力,打造活态文化传播的城市标 杆。

当 “Jelly Weapon” 毛绒手枪让革命文物的冷峻原型化为掌心柔软,当军号回形针在现代纸页间留下历史印记,红色文化已走出橱窗,融入日常肌理。

这种探索绝非简单的符号移植,而是以器物为载体,将80余年烽火记忆注入数字时代生活场景,更在社教层面构建起立体的精神培育场域。扎根于厚重的馆藏资源与历史积淀,紧扣时代脉搏,新四军纪念馆正通过多元路径,让新四军革命精神从展柜走向生活,从历史深处迈向当代舞台。

文创产品设计 历史符号的现代转译与功能拓展

新四军纪念馆的文创产品设计,精准锚定了历史元素与现代生活的契合点,实现了从文物原型到日常器物的精妙蜕变。

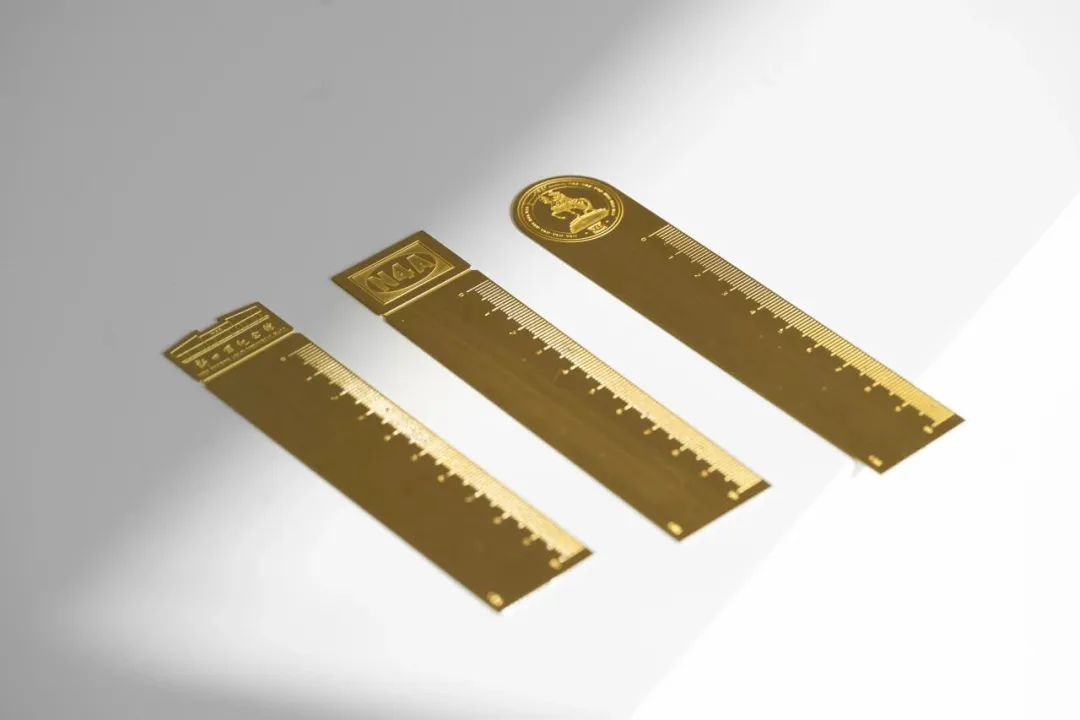

以 军号书签 为例,其灵感源于馆内珍藏的“冲锋号”文物,设计团队通过对军号造型的极简抽象,提炼出核心轮廓,转化为金属质地的书签。这种设计不仅保留了军号象征“东进”的精神内涵,黄铜材质更寓意新四军在华中地区铸就的“铜墙铁壁”,兼具审美价值与文化隐喻,成为参观者案头的精神点缀。

新四军书签

胜利的号角黄铜书签

而 以烈士王海纹旗袍为蓝本设计的丝巾与手帕 ,同样是文创设计的匠心之作。在保留旗袍经典纹路的基础上,将其融入现代纺织工艺,转化为兼具时尚感与纪念意义的日常用品。使用者轻抚丝巾纹理,仿若能触摸那段烽火岁月,缅怀烈士的英勇事迹,让历史记忆在日常生活的细节中得以延续。

以烈士王海纹旗袍为蓝本设计的丝巾与手帕

再看以新四军历史为主题的笔记本,封面设计简洁大气,内页穿插着新四军珍贵的历史图片和简要事迹介绍,让人们在记录工作生活点滴的同时,也能回忆起令人心潮澎湃的历史瞬间。

一旁的徽章小巧精致,整体图案融入新四军标志性元素,是红色记忆的独特象征。这些文创产品,通过巧妙的设计,将历史符号转化为具有实用价值和文化内涵的日常物品,让人们在使用过程中自然而然地接受红色文化的熏陶。而这些潮流文创,正集中陈列于 新火文创空间 ,成为连接历史与当下的重要纽带。

传播形式创新 多元渠道构建立体文化传播网络

新四军纪念馆积极拓展传播边界,借助线上线下多元渠道,打造出全方位、沉浸式的红色文化传播矩阵。

在线下,场馆利用先进展陈技术,构建沉浸式体验空间。如在展陈中设置现场教学点、演出点,结合场景内容宣讲教学、开设微党课、进行情景剧演出,丰富新颖的展陈内容,营造出浓厚的观展氛围。参观者仿若置身历史现场,真切感受革命先辈的热血与豪情。

场馆内的 “N 咖啡” ,则是红色文化与现代休闲场景融合的创新尝试。“N”取自新四军英文缩写“N4A”,咖啡杯上印刻着新四军历史故事与标志性元素,每款咖啡亦以重要历史事件命名,如“浴火重生”对应1941年新四军在盐城重建军部走向胜利的转折。消费者在品味咖啡时,潜移默化地接受红色文化熏陶,使纪念馆从传统展示空间拓展为文化体验与社交场所。

线上传播方面,纪念馆依托 新四军红色文化数字服务平台 ,整合海量史料、研究成果与珍贵影像,打造 “没有围墙的红色展馆” 。借助VR全景技术,线上虚拟馆打破时空局限,无论身处何地,访客均可足不出户云游展馆,实现红色文化传播的广泛覆盖。

同时,新四军纪念馆还创新宣教方式,开展沉浸式讲解;开通云听讲解、红色故事会等线上活动。发挥革命纪念馆优势,以生动故事、鲜活视角引发大众情感共鸣,提升红色文化热度与曝光度。

合作模式跨界融合 资源整合激发文创发展新动能

在合作模式上,新四军纪念馆积极跨界,整合多方资源,为文创发展注入新活力。

与地方非遗企业合作,推出联名文创产品,如与阜宁九如食品厂联合打造的 “定胜糕” 。糕体包装融入胜利元素、“我们一定要胜利”字样等军史、党史元素,将传统非遗美食与红色文化深度绑定,既丰富了文创产品品类,又助力非遗传承与红色文化传播。这些特色文创产品,让地方非遗与红色文化的融合成果更贴近大众。

“定胜糕”

“定胜雪糕”

在教育领域,纪念馆与学校、高校思政团队合作,开发红色教育课程与研学项目。如与多所中小学共建“红动馆校”沉浸式课堂,将新四军历史融入思政教育,设计“红色主题班会”“红色课本剧展演”等特色课程,让学生在实践中感悟红色精神、革命精神。与高校合作开展课题研究,挖掘新四军历史文化内涵,为文创产品开发、展览策划提供学术支撑。

社会价值彰显 红色文化传承与社会精神滋养

新四军纪念馆在文创领域的探索,从来不是简单的技术层面革新,而是一场关于红色文化生命力的深刻觉醒与当代重构。

其在产品设计、传播形式与合作模式上的突破,本质上完成了一次历史叙事权的创造性转化——当革命历史从线性的教科书表述、静态的展柜陈列中走出,以文创为媒介融入当代生活肌理时,红色文化便不再是“过去式”,而成为能够参与当代精神对话的“进行时”。

新火文创空间 的打造,正是这一理念的生动实践:它以 “新新之火可以燎原”为象征,将新四军革命精神的“火种”播撒到现代生活场景中,通过创新传统革命教育与爱国主义教育的形式,让红色文化基因在城市中持续传承。

所谓“破圈”,实则是打破了历史与生活的次元壁。当新火文创空间里的咖啡香气与文创产品的历史温度相互交织,当AR眼镜让泛黄的史料在眼前演化为鲜活的历史场景,红色文化便完成了从“教育工具”到“生活伙伴”的身份转变。

这种转变的精妙之处在于,它既没有消解历史的严肃性,又通过生活化的叙事消除了大众对红色文化的疏离感——就像军号书签在书页间留下的不仅是金属的光泽,更是一种“不忘初心”的精神暗示;王海纹旗袍纹样的丝巾在颈间飘动时,承载的不仅是服饰之美,更是一份跨越时空的女性力量共鸣。历史以这样的方式“在场”,便有了直抵人心的温度与穿透力。

更深层来看,这种创新实践为红色文化的传承提供了可复制的“活化范式”。

它证明红色文化的生命力,不在于符号的重复堆砌,而在于能否在历史内核与时代需求之间找到精准的连接点:与非遗合作,是让红色基因扎根地方文化的根系;与高校联动,是让历史智慧滋养青年思想的土壤;与科技融合,是为红色叙事插上穿越时空的翅膀;而新火文创空间的打造,则是在守正基础上推陈出新,让红色文化传播更具表现力与感染力。

新四军纪念馆的实践揭示了一个核心命题:红色文化的“破圈”从来不是对历史的解构,而是对历史生命力的信任。当我们相信那些在烽火中淬炼的精神品质——坚定的信念、不屈的意志、为民的情怀——能够跨越时代打动人心,不会止步于对历史符号的简单复制,而是用时代听得懂的语言,讲好那些值得永远铭记的故事,让历史的精神坐标,始终为前行的时代指引方向。

编辑:阿丽娜

审核:张瑞

监制:博物馆头条