- 博物馆转型新趋势:开放式文化生态与沉浸式体验案例

-

09-29

当夏日的热浪裹挟着文化热情席卷而来,全国各大博物馆正以饱满的姿态迎接属于它们的年度“接待峰值”。

这场跨越盛夏的文化之约,不仅是场馆运营能力的“压力测试”,更折射出当代博物馆在时代浪潮中的深刻转型——它们正以更开放的姿态重塑身份:从“静水深流”的文化守护者,蜕变为“主动破圈”的公众服务者;以更鲜活的功能迭代定位:从“尘封岁月”的文物保管机构,升级为“激荡思想的”城市文化引擎;以更立体的场景拓展边界:从“展柜陈列”的单一空间,进化为“沉浸共生”的文化体验场域。

简而言之,博物馆当以更开放的胸怀拥抱广阔天地,应以更加开放的姿态走向大千世界。

职能转向之变:从"以物为本"到"以人为本"

在当前“快速变化社会中的博物馆未来”这一国际博物馆日主题引领下,博物馆发展呈现出鲜明的职能转型特征。传统的 “收藏-研究-展示” 三位一体模式正在被重构,其“公共文化服务”的属性日益成为重心。这种转变体现在服务理念深层革新的方方面面,广东省内的一些博物馆正积极以开放包容的姿态拥抱变化,以创新求变的精神应对挑战。

研究方面:从纯学术考证转向公众化知识生产

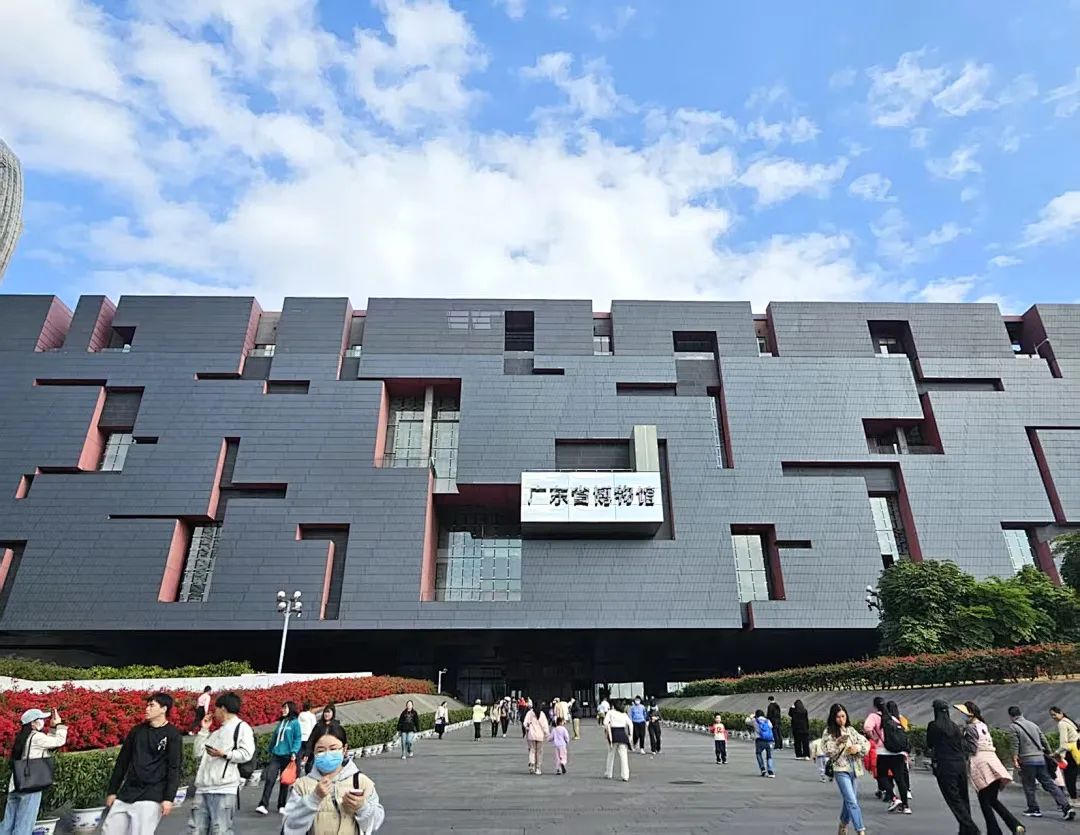

广东省博物馆以 “学术粤博” 为核心,打造区域学术大馆。2025年4月,粤博原创大展 “璀璨时光——清代广钟精品展” 圆满收官,本次展览是粤博多年来对于广钟的工艺研究、保护修复、数字化重建与活化利用等方面成果的集中展现。在对广钟进行修复的过程中,广东省博物馆文保中心对广钟最具特色且已失传的透明珐琅工艺进行研究, 成功还原了透明珐琅的制作工艺 。

收藏维度:从文物主导转向公众记忆共建

深圳博物馆邀请观众以“抟泥化万物”“ 瑰丽永驻 ”专题展览及深圳博物馆馆藏陶瓷常设展的所有展品和相关元素作为绘画对象进行艺术创作,选择优秀作品参与博物馆线下展览。 广东省博物馆发起玩具主题照片、绘画等征集活动,以“我们的玩具”为主题,征集个人创作的摄影、绘画、海报、创意短视频作品。经策展专家团队筛选,入选的作品将有机会以多媒体形式在“一起玩——藏在博物馆里的玩具”展览期间呈现。

服务创新:从空间场所到情感联结

广州博物馆以明城墙及古建筑镇海楼为址,积极举办中秋扎灯笼、夜间露天电影放映、汉服展示、著名珠宝品牌的发布秀等活动,将历史空间转化为兼具仪式感与趣味性的公共社交场域。 南越王博物院与国际志愿者POLINA共同策划的俄语青少年导览活动,在广州俄罗斯社区激起了前所未有的文化热情,成功举办了该社区首次正式的博物馆活动,为博物院的多元文化服务开辟了新天地。

互动体验:科技赋能文化解码

广东省博物馆举办 “漆木精华——潮州木雕实景解谜游戏”活动 ,以潮州木雕展厅为实景舞台,结合手机APP打造沉浸式解谜游戏。观众化身“木雕世家传人”,通过扫描文物触发AR动画,解锁纹样背后的历史故事。该活动将静态展览转化为角色扮演式学习,2025年文化遗产日期间吸引大量观众参与。同时,积极组织漆扇与木版年画体验、香囊制作等非遗工坊常态化活动,并积极开发“鞋盒里的博物馆”等大赛项目,形成“知识输入-实践输出”闭环。

服务优化:从物理空间到情感认同

全省流动博物馆采用 “资源整合+基层配送” 服务模式,持续开展 “红色文化轻骑兵” 专项巡展,足迹遍及9个省、24个市县,累计行程12000余公里,收到良好的社会效益。该活动旨在扎实推进抗战文物保护利用,大力弘扬伟大抗战精神,赓续红色血脉的创新之举,深挖抗战主题革命文物资源,创新红色文化传播形式。

反馈机制:构建服务闭环生态

广东省博物馆全力提升服务水平。实现简化预约和便利参观,提升讲解接待能力,为观众提供普通话、粤语、英语等多语种讲解,部分博物馆能提供小语种讲解服务以及多语种导览机等个性化服务,寒暑假和节假日期间延时开放。加大安全保障,规范社会机构研学和讲解,扩展志愿服务,引导文明参观。

破壁开放之势:构建有温度的文化链接

在快速变化的社会环境中,博物馆打开大门势在必行。构建有温度的文化链接,需从多方面突破。

强化参与感

广东民间工艺博物馆举办 “2025陈家祠主题文创大赛” ,面向公众征集IP设计方案,鼓励参赛者从陈家祠的建筑、雕刻、历史、民俗等元素中汲取灵感,推动文化阐释从 “单向输出” 转为 “公众共创” 。

佛山祖庙博物馆以形象可爱的醒狮作元素做成各种系列文创。其中,“狮舞岭南”醒狮系列摆件独具佛山特色,以其威风凛凛的造型、独特的寓意,深得市民喜爱 。

文物活态化

南越王博物院策划 “南越华潮节” ,让古老文化以更鲜活的方式走进大众视野,也让商业与文化在此实现了有机融合。五日活动吸引超80000人次参与,打造出一场极具国风次元魅力的华潮盛典,每一个角落,都充满惊喜,让游客在社交聚会的欢乐氛围中,感受传统文化的无限生命力。

激发情感共鸣

中山博物馆策划的 《抗战记忆——侨批中的家国情怀》 ,精选市内外5家收藏机构藏珍贵侨批进行展出,在其他馆举办的相关主题展览中,博物馆配合全息投影重现华侨秘密支援抗战场景,设置“乡音寄情”影像亭等装置,观众可朗读电子家书并生成带方言配音的影像信,开发衍生 “抗战家书” 主题剧本杀等项目,印证私人叙事点燃集体记忆的力量。

构建生活关联

佛山祖庙博物馆系统梳理馆藏清代至民国武术服饰,开发专业训练服,形成 “穿戴-认知-传承” 闭环,让古老武术文化以时尚实用方式走进生活。

多维开放之姿:构建灵活的文化生态系统

从静态展陈到动态体验,从馆舍空间到城市文化客厅,博物馆正以开放姿态构建 “可触摸的历史” ,让文化遗产真正融入现代生活。面对快速变化的社会需求,博物馆需构建更开放、灵活的文化生态系统。

数字技术的深度融合

数字技术为博物馆打开通向广阔天地之窗。虚拟现实(VR)、混合现实技术(MR)、全息投影等技术突破物理限制,创造全新观展体验。广东省博物馆的数字展览项目,让观众360度全景欣赏珍贵文物,并通过VR沉浸式体验古代岭南生活;孙中山故居纪念馆的两大智慧导览产品“ 您好,先生”——MR穿越时空之旅 、 “声入翠亨”智慧语音导览 同步上线,运用MR混合现实技术重现虚实交织的历史情景,创新打造声音剧场导览模式,带领公众沉浸式“见证”伟人生平轨迹。

社区参与的深度拓展

博物馆正主动走出馆舍,融入社区。广东多家博物馆在周边社区设立社区文物驿点,由镇街文化站提供场地,博物馆统筹内容输出,每季度在各驿点开展文物主题讲座及历史手工活动;广东省博物馆联合广州酒家集团,将 “跟着粤菜去旅行——粤菜文化展” 送至各市区,“端出”美好时代色香味俱全的佳肴,让观众跟着粤菜去旅行。

以观众为中心的策展创新

策展思路正经历从“专家想展示什么”到“观众需要什么”的根本转变。广东省博物馆 《大海道——“南海Ⅰ号”沉船与南宋海贸》 展览,通过大型投影+3D船体复原动态呈现宋代海上丝绸之路的贸易场景;广州市属博物馆联合推出的“博物馆之夜”活动,在12家场馆延长开放期间,部分场馆辅以古琴演奏、夜间导览,为公众提供差异化夜游体验。

教育活动的多元拓展

博物馆教育已超越传统讲解。广东省博物馆通过广东博物馆藏品数据库,面向公众共享100多万件藏品的数据。深圳南山博物馆等馆开展云端直播导览,由策展人实时解说展厅文物,并逐步引入AI解说员。鸦片战争博物馆推出各类亲子课堂,并通过趣味游戏、角色扮演、等手段让儿童们达到“快乐与知识同行”。

文创开发的产业延伸

文创产品成为连接博物馆与日常生活的重要纽带。广东省博物馆 “粤光宝盒”礼盒 、 “广钟”系列文创 通过美学转化实现实用功能;孙中山大元帅府纪念馆开发的 “帅府日记”“帅府门楼建筑金属U盘” 将文物融入到我们的工作与生活中,让历史与现实隔空对话。两类产品以时尚载体激活传统文化基因,印证“设计赋能历史”的活化路径。

在快速变化的社会浪潮中,博物馆既面临前所未有之挑战,也孕育转型发展之机。面对川流不息的参观人潮,博物馆用创新作答时代的命题:数字技术的赋能让文物“开口说话”,互动展陈的设计让历史“触手可及”,公共服务的分层让体验“精准适配”。这场从“馆舍天地”向“大千世界”的跨越,不仅是物理空间的延展,更是文化传播半径的突破——当博物馆成为市民的“第二客厅”、游客的“文化驿站”、城市的“精神地标”, 它正以更温暖的姿态,将文明的火种播撒进更多人的生活。

颜永树:高质量打造博物馆成为第一旅游目的地

编辑:

审核:戴静怡、廖弘超

监制:博物馆头条