- 北京卢沟桥与宛平城遗址:历史见证与旅游攻略

-

10-28

在北京市西南郊外,有一座连接着古老与现代的桥梁——卢沟桥,它的对面,是一座沉淀着历史风云的古城遗址——宛平城遗址。这两个地方不仅是北京的地标,更是中华民族历史长河中不可忽视的文化遗产。

| 历史的见证,艺术的瑰宝 |

卢沟桥,又称“芦沟桥”,始建于金章宗大定廿九年(公元1189年)建成于金明昌三年(公元1192年),至今已有800多年的历史。是迄今中国华北地区保存最完整的11孔联拱石桥、第一批全国重点文物保护单位、国家级红色旅游景区、北京市爱国主义教育基地。

因其巧夺天工的设计与精湛的建筑技艺,被誉为“中国古桥之最”。桥长266.5米,宽7.5米,桥上大小石狮子共计501只,雕刻精美,形态各异,十三世纪的意大利著名旅行家马可·波罗在《马可·波罗游记》中盛赞卢沟桥是“世界上最好的、独一无二的桥”。

其构造科学缜密、别具匠心,“铁柱穿石”成为中国古代建桥技术的创举,历经800多年,仍巍然屹立。一个个石狮惟妙惟肖、华表碑刻壮观苍劲,“卢沟晓月”闻名遐尔,是著名的燕京八景之一。

卢沟桥最为人熟知的,是它在1937年见证了“七七事变”——抗日战争全面爆发的历史瞬间。

七七事变不仅改变了中国现代史的进程,也让卢沟桥成为中华民族抵御外侮、奋起抗争的象征。每当我们走过这座桥,耳边仿佛还能听到当年炮火轰鸣的声音。它已不仅是一座桥,它更是一座连接着过去与未来的历史纽带,承载着无数先辈的鲜血与信仰。

| 卫城的坚守,抗战的丰碑 |

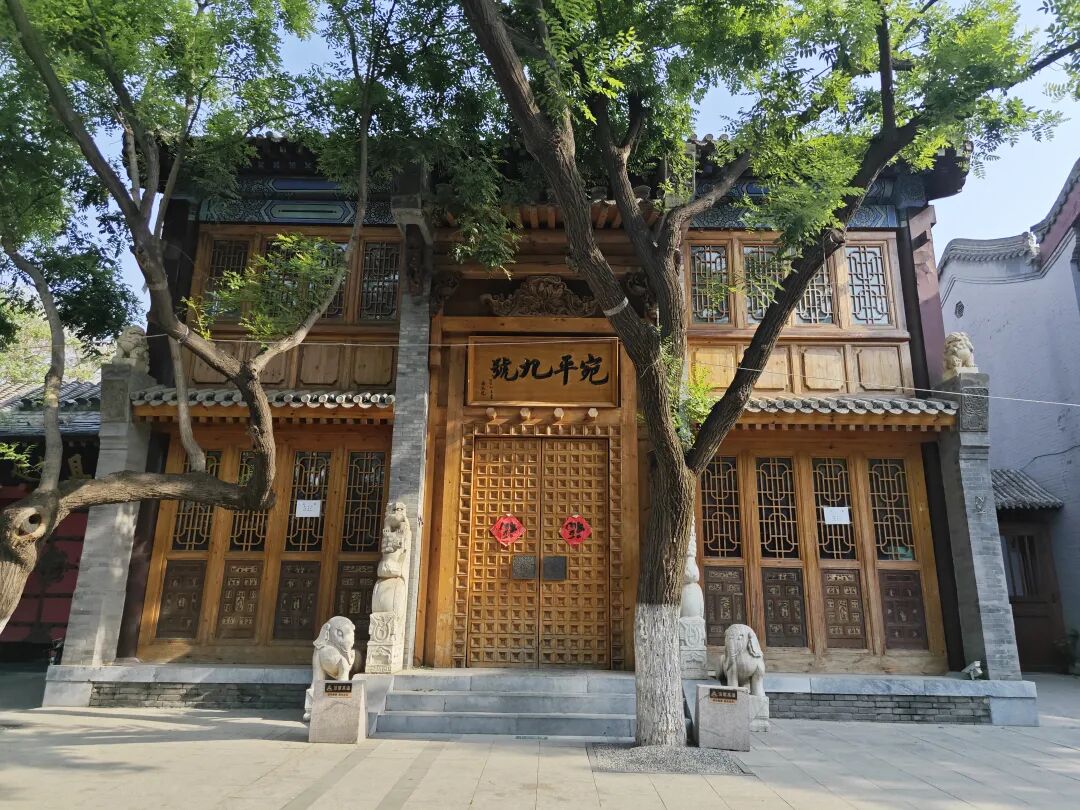

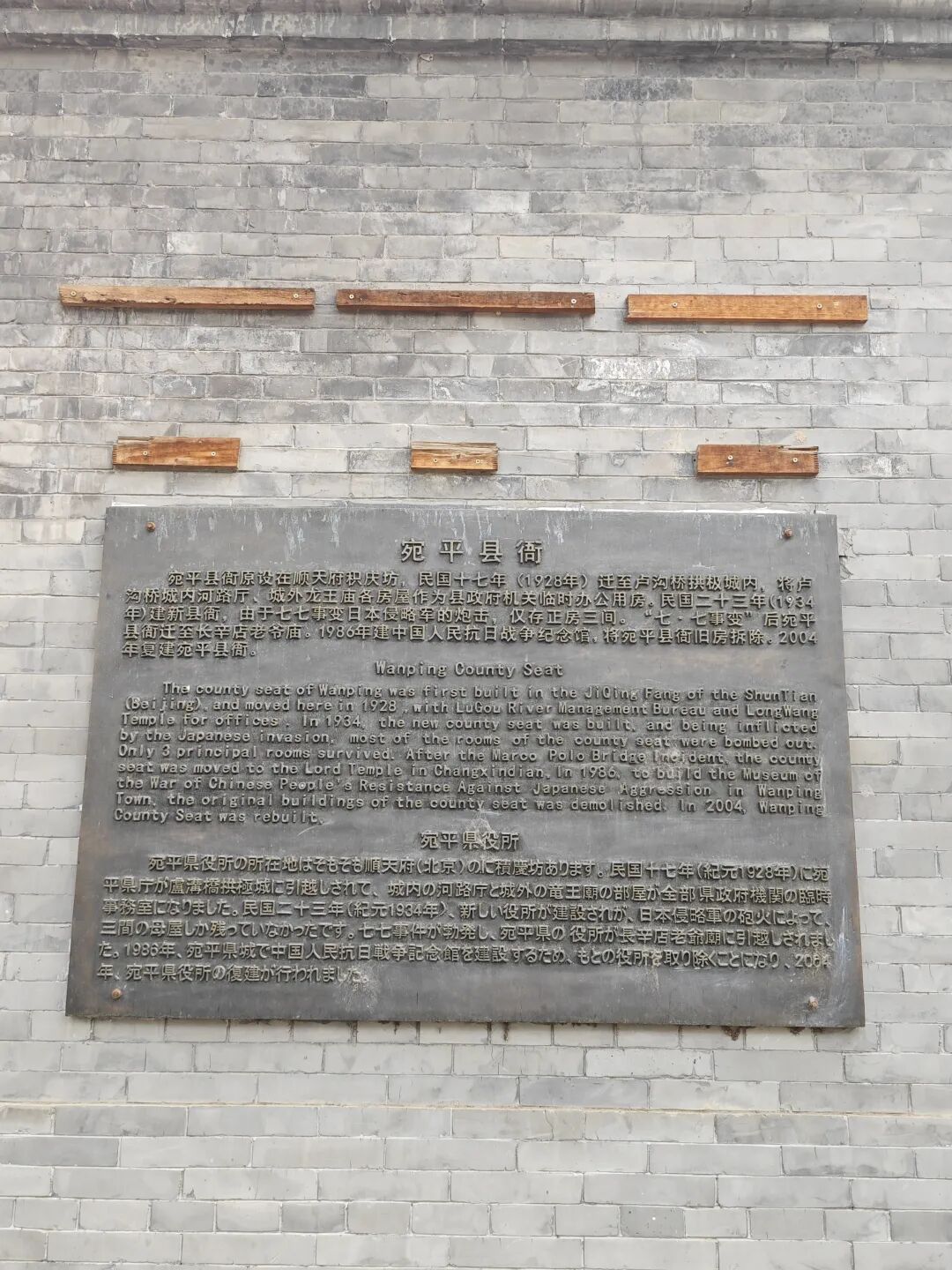

紧邻卢沟桥的宛平城,是我国华北地区唯一保存完整的两开门卫城,也是一座始建于明崇祯十一年(1638 年)的卫城,曾名 “拱北城”“拱极城”,也是明清两代守卫京师的重要门户。

明王朝为保卫京师,防御李自成进京,命御马监太监武俊于公元1638年一公元1640年主持修建此城,称“拱极城”。1928年12月,宛平县衙迁入城内,改称宛平城。城分东西两座城门,东为“顺活门”,西为“永皇门”,(清代改为“威严门”),城东西长640米,南北宽320米,城池总面积约20公顷。

宛平城西的户沟桥是北京进出内蒙古高原、南下中原的唯一通道,宛平城因其特殊地理位置,也成为南来北往的商旅必经之地。清代以来,宛平城西及永定河两岸商户逐渐迁建城内,相继兴建酒肆、茶楼、驿站和祭祀庙宇,打破了单纯的军营格局。

1937年7月,卢沟桥事变爆发,宛平城成为“七·七事变”的历史见证,至今城墙上还保留着当年日军炮击宛平城的弹痕。

1961年国务院将其列为第一批国家级重点文物保护单位,1984年国家拨专款对城墙、东西城楼进行修缮,1987年同游客开放。

如今,宛平城遗址保存完好,城墙、城门、街道依然保留着古朴的风貌。走进宛平城,仿佛穿越时空,置身于那段硝烟弥漫的岁月。

| 结语 |

卢沟桥与宛平城遗址,承载着中华民族的苦难与辉煌,见证了中国从屈辱到奋起,从抗争到胜利的伟大历程。如今,它们静静伫立在北京的土地上,等待着更多人走近它们,了解它们。

让我们一起行动起来,成为历史的传承者和守护者。去卢沟桥及宛平城遗址走一走,看一看,触摸那古老的城墙,感受那不屈的革命精神。