- 遗址博物馆设计新趋势:场景化布展与六大创新实践解析

-

10-23

遗址博物馆

布展形式逐渐场景化设计

遗址博物馆的形式设计融合了文物保护、空间叙事与现代建筑技术的多重考量,近年来中国的创新实践尤为突出。

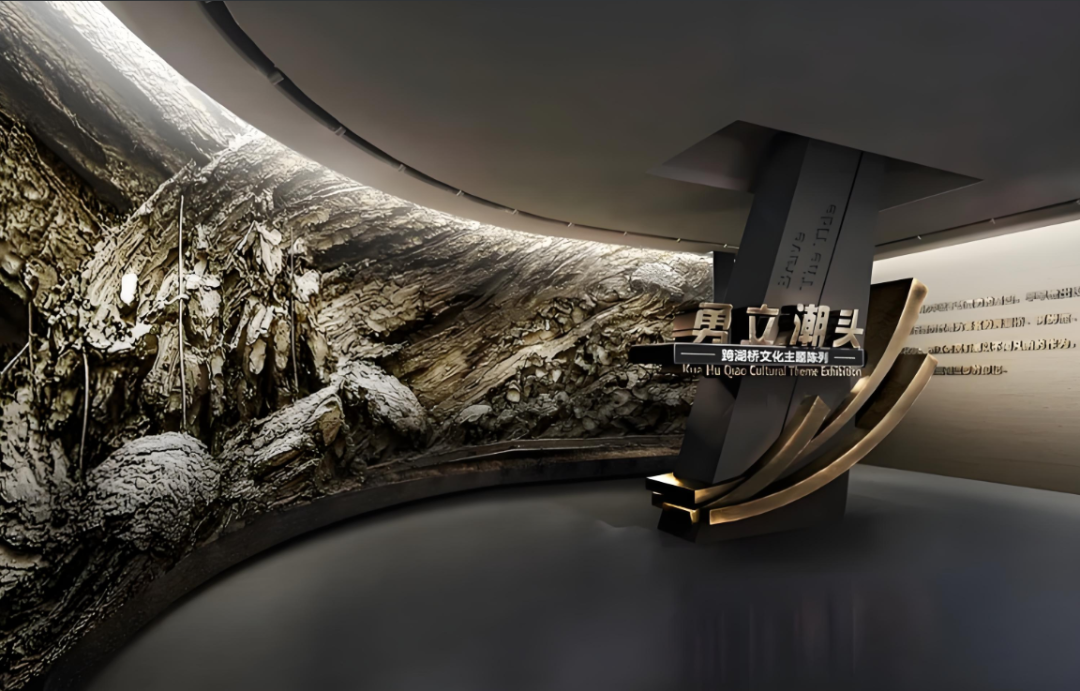

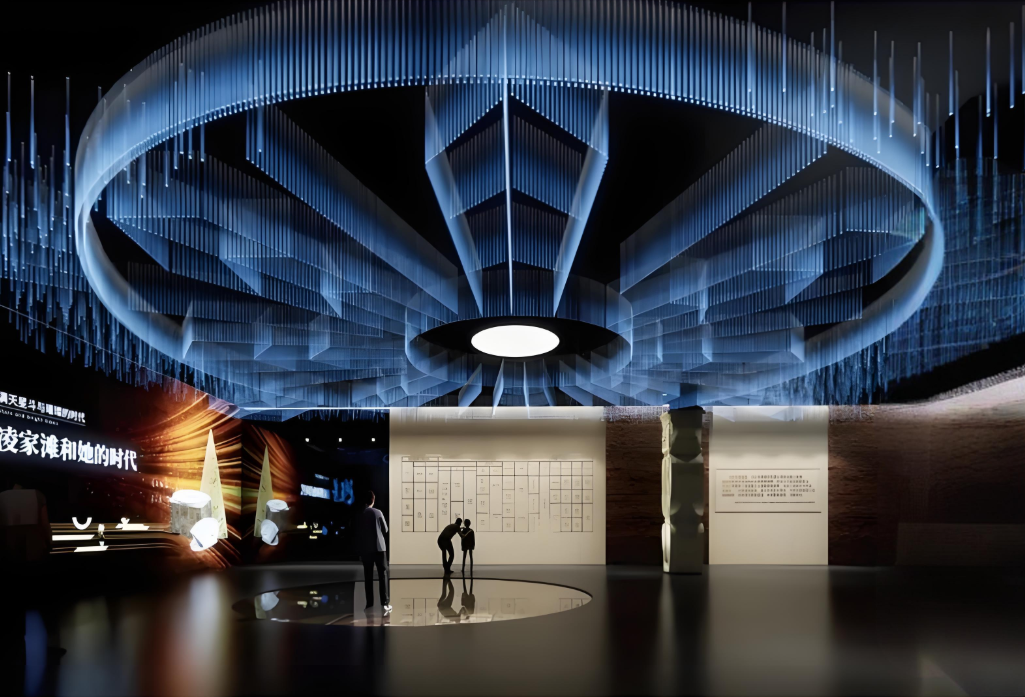

遗址博物馆作为历史与当代对话的重要载体,其设计理念已超越传统展示功能,发展为融合文物保护、学术研究与公共教育的复合型文化空间。当代设计趋势正从单一的建筑容器功能,逐步演变为具有文化叙事性的空间营造,通过建筑语言对历史文脉进行创造性转译,布展逐渐形式场景化。

遗址博物馆设计的六大演进

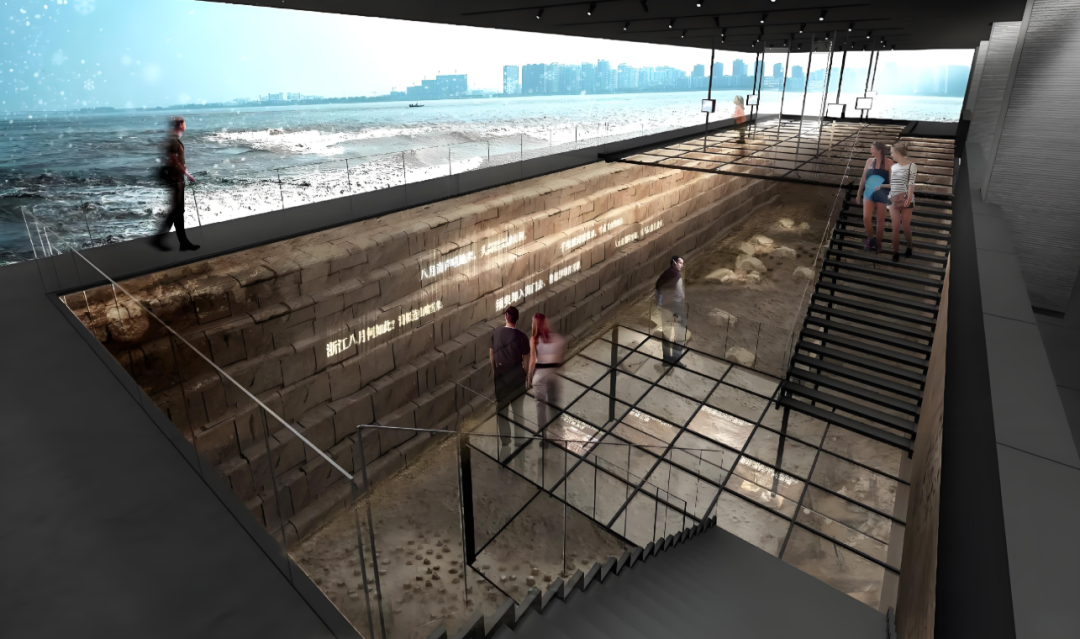

地层考古学的空间转译

西安秦始皇帝陵博物院创新性地采用"覆土建筑"设计策略,将1号坑展厅精准嵌入地下8米深处,顶部覆土种植本土植被以恢复原始地貌。参观流线精心模拟考古发掘过程,游客从地面缓坡逐步下沉至遗址层,夯土肌理混凝土墙体与精确控制的20±2℃恒温环境,共同构成陶俑彩绘的科学保护体系。安阳殷墟博物馆则通过钢结构悬浮廊道跨越发掘区,透明玻璃地板完整呈现甲骨堆积层原貌,配合动态投影技术生动还原商代占卜场景。

水体保护性建筑的工程技术突破

重庆白鹤梁水下博物馆开创性地采用"无压容器"技术方案,40米深水下建筑由双层航空铝材壳体构成,中空层填充惰性气体实现压力平衡。参观廊道配备精密的气压调节系统,每平方米可承受4.8吨水压的严苛考验。上海广富林文化展示馆突破传统工艺限制,采用"水下混凝土连续浇筑"技术,8根直径1.2米的桩基深入湖底岩层,特殊纳米疏水涂层玻璃幕墙有效防止藻类生物附着。

历史仪式的建筑再现与时空对话

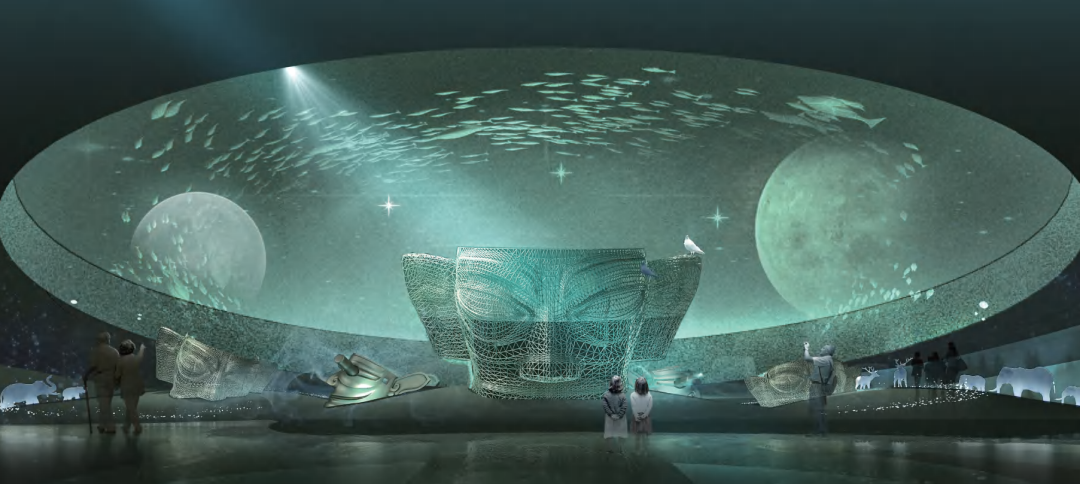

洛阳二里头夏都遗址博物馆以夏代礼器"青铜爵"为造型母题,V形钢结构精巧支撑128米跨度的悬浮屋面。中庭地面镶嵌的铜质夏代星图装置,使冬至日正午阳光精确投射于主展柜的绿松石龙形器,完成跨越三千八百年的天文对话。成都金沙遗址博物馆的"太阳神鸟穹顶"采用先进的双层PTFE膜结构,内层激光雕刻十二道芒纹,通过精密计算的光影变化在遗址沙盘上重现古蜀国太阳崇拜的时空轨迹。

生态补偿型景观的可持续实践

良渚古城遗址公园首创"馆园一体"生态模式,建筑面积仅占遗址区0.3%,采用预制竹钢模块化快速建造技术。集成式屋顶光伏板与湿地净化系统智能联动,实现92%的雨水收集利用率。曲阜鲁国故城博物馆通过微地形重塑巧妙隐藏设备间,7米高差台地种植《诗经》记载的蕑、蒲等原生植物,构建出活态化的文物生态背景墙。

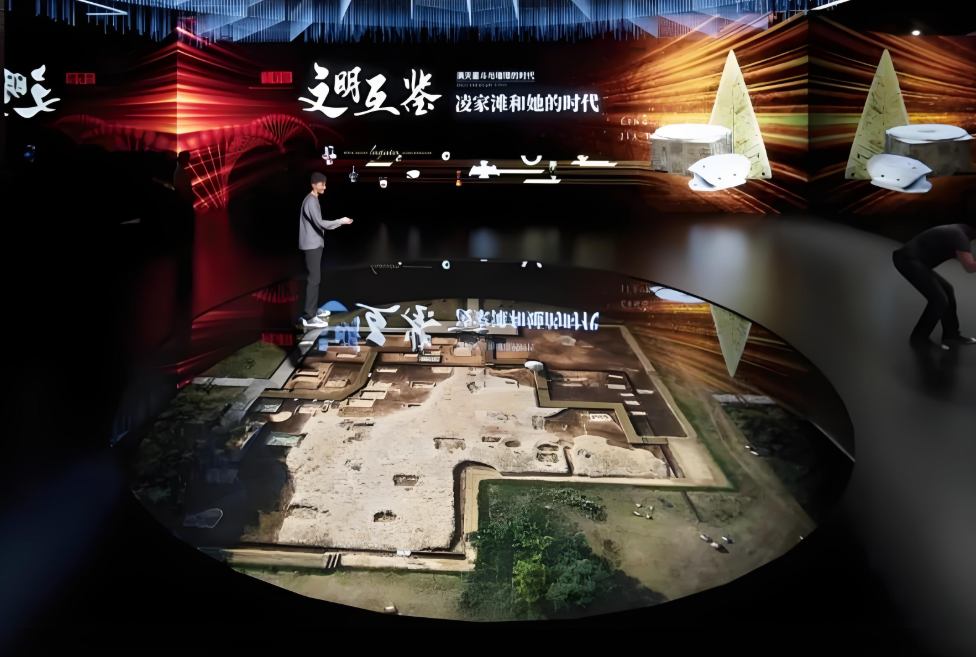

数字孪生技术的沉浸式体验革新

隋唐洛阳城应天门遗址博物馆研发的"全息纱幕"系统,通过8K超高清投影在原始夯土墙面叠加盛唐宫城三维影像。游客佩戴AR智能眼镜可实时触发武则天登基场景的三维重建,空间定位精度达到惊人的2厘米级。广州南越王宫博物馆的"虚拟考古"交互平台,采用力反馈手套技术让观众亲手模拟发掘丝缕玉衣残片,实现考古过程的数字化重现。

可持续材料的在地性创新实验

石峁遗址博物馆外墙应用3D打印的黄土-矿渣复合材料,抗压强度达到C40混凝土标准。敦煌悬泉置遗址保护棚运用智能调光玻璃技术,紫外线阻隔率可根据日照强度自动调节。景德镇御窑遗址博物馆创造性使用碎瓷片再生骨料混凝土,10万块回收窑砖构成的通风幕墙系统,既传承了传统窑业文化又实现了材料循环利用。

这些创新实践昭示着当代遗址博物馆设计的三大转型趋势:从静态保护转向动态共生,从单向展示转向多维叙事,从专业场域转向公共文化客厅。随着柔性光伏材料、碳纤维加固等新技术的成熟,更轻量化、智能化的保护性建筑将持续突破现有设计范式,开创遗址保护与价值传播的新纪元。