- 图片

- 盛世永兴·萧山博物馆通史厅设计:盛世永兴主题与六大单元深度导览

-

分享 2025-10-28

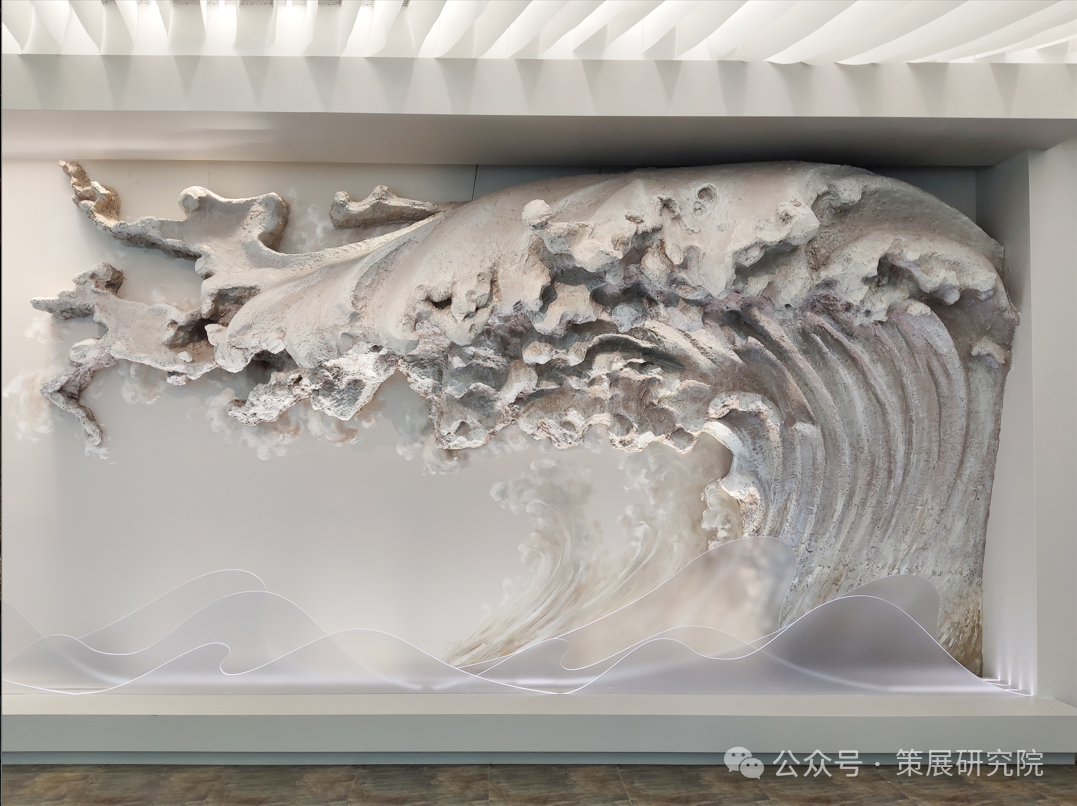

滚滚钱江,奔竞不息。巍巍萧山,勇立潮头。

8000年前,跨湖桥人刳木为舟,繁衍生息。2500年前,越王句践军陈固陵,馈鱼退敌。1700年前,西兴运河开凿通航,铸就繁华。900年前,县令杨时开筑湘湖,泽被后世。100年前,衙前农运率先发轫,点燃薪火。

这里的人们兴修海塘,勠力围垦,坚守家园,开拓进取,造就璀璨多元的萧山文化……生生不息、润泽惠世的湘湖文化;卧薪尝胆、重整河山的古越文化;大气包容、互通共享的运河文化;救亡图存、敢于牺牲的革命文化;勇立潮头、敢为人先的钱塘江文化。 筚路蓝缕,玉汝于成。海晏河清,盛世永兴。

萧博的通史厅,以“盛世永兴”为主题,以萧山与钱塘江相依相存为线索,根据萧山五大文化及精神,组织六大单元——“曙光现 一叶扁舟开先河”“窑烟起 十年生聚谋复兴”“江河治 百舸争流筑繁荣”“人文兴 千古流芳载史册”“薪火传 万夫莫当闯前路”“潮头立 手把红旗争先锋”,依次讲述跨湖桥文化、古越文化、运河文化、湘湖文化、革命文化,以及钱塘江文化,极具画面感和艺术感。

第一部分

曙光现· 一叶扁舟开先河 |(新石器时代)

8000年前,萧山历史的曙光开始照亮这片土地。先民们在古湘湖地区繁衍生息,他们渔猎耕作、制陶纺织、刳木为舟,创造了灿烂的跨湖桥文化。有“中华第一舟”之称的跨湖桥独木舟展现了江南水乡特有的自然禀赋,也体现出萧山先民勤劳智慧、开拓进取的特质。此后区域内河姆渡文化、马家浜文化和良渚文化绵延不断、生生不息,开启了萧山历史的进程。

第二部分

窑烟起· 十年生聚谋复兴 |(夏商周时期)

夏朝少康时至战国初期,古萧山是越国重要边城,越文化发祥地之一。临江而生的古越人,以质朴勇敢的个性,务实拼搏的精神,自强不息,发展生产。这一时期,萧山境内印纹硬陶和原始瓷窑址遍布,生产规模庞大,产品类型丰富,是越国重要的陶瓷生产基地,也是中国瓷器发源地之一。战场上戈光剑影、鼓角争鸣,山水间窑火不息、勤耕不止,交织成一幕纷繁震撼的越地史剧。

第三部分

江河治· 百舸争流筑繁荣 |(秦汉至隋唐五代)

秦汉时期,萧山被纳入帝国版图,稳定的地方管理使地区经济文化持续发展。西晋时,会稽内史贺循主持开凿西兴运河,萧山成为浙东运河起点。以萧绍海为屏障,在浙东运河这条

“黄金水道”上,千帆竞发、商旅不绝,文人墨客由此出发寻访越中山水。这一时期,青瓷手工业兴盛,佛教文化广为传播,呈现出一派繁荣景象。

第四部分

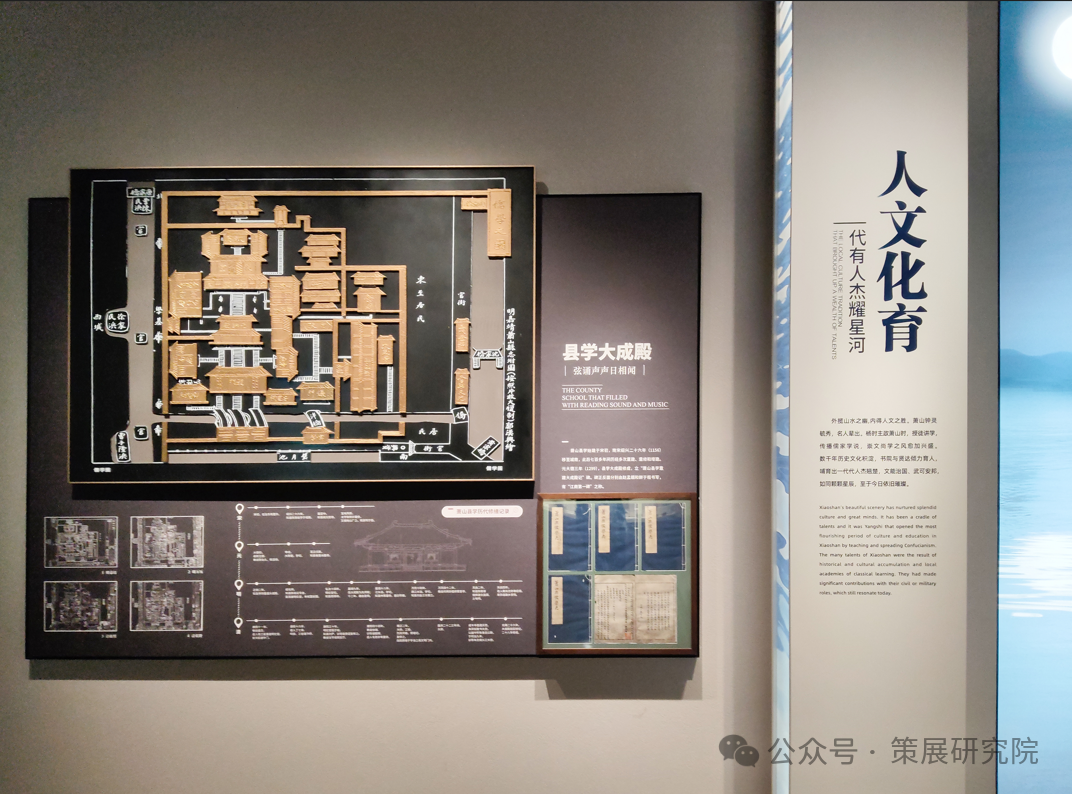

人文兴· 千古流芳载史册 |(宋元明清)

北宋时,著名理学家杨时在萧山任县令期间率众修筑湘湖,灌溉良田数千顷,开辟了一方堪与西湖媲美的盛景。近千年间,历代士绅保湖护堤、吟咏著述,湘湖成为地方民生所指血肉相融的

“母亲湖”。宋元以来,杨时理学流传,萧山崇文重教蔚然成风,人文荟萃,名士辈出,载入史册典籍者众多,文武贤德千古流芳。

第五部分

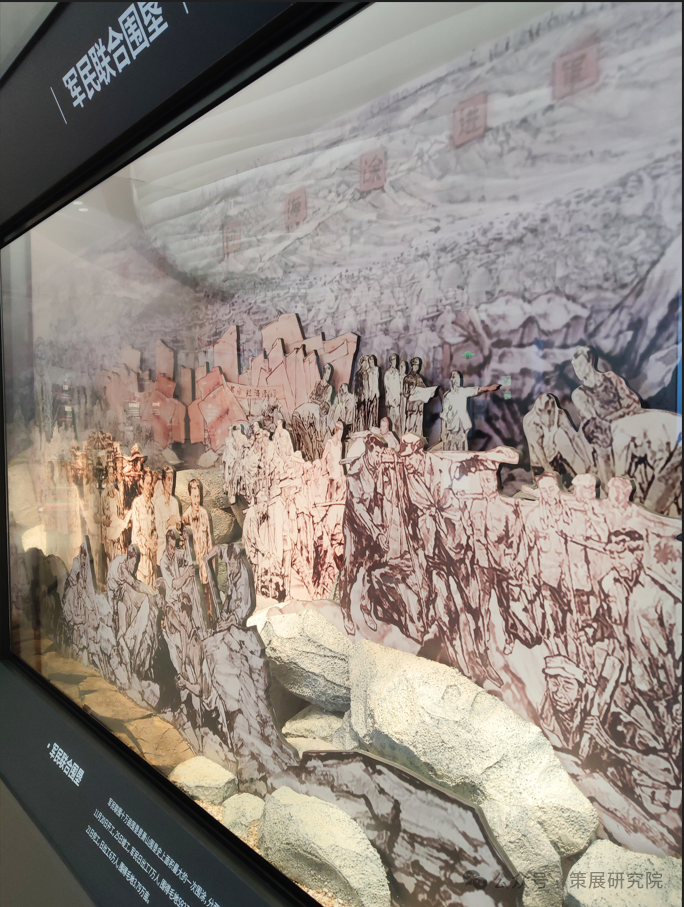

薪火传· 万夫莫当闯前路 |(近代)

清末,世界潮流风起云涌,历史未有之大变局冲击着古老的中华大地。在外敌入侵、民族存亡的危急关头,萧山无数志士仁人以家国命运为己任,前仆后继、救亡图存。

1841年,葛云飞血战定海、为国捐躯。1921年,中国共产党领导的衙前农民运动拉开中国现代农民革命斗争的序幕。1937年后,萧山作为浙东抗战前哨,军民联合为抗战胜利作出重要贡献。时至今日,百折不挠、坚韧不拔的抗争精神和天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀薪火相传。

第六部分

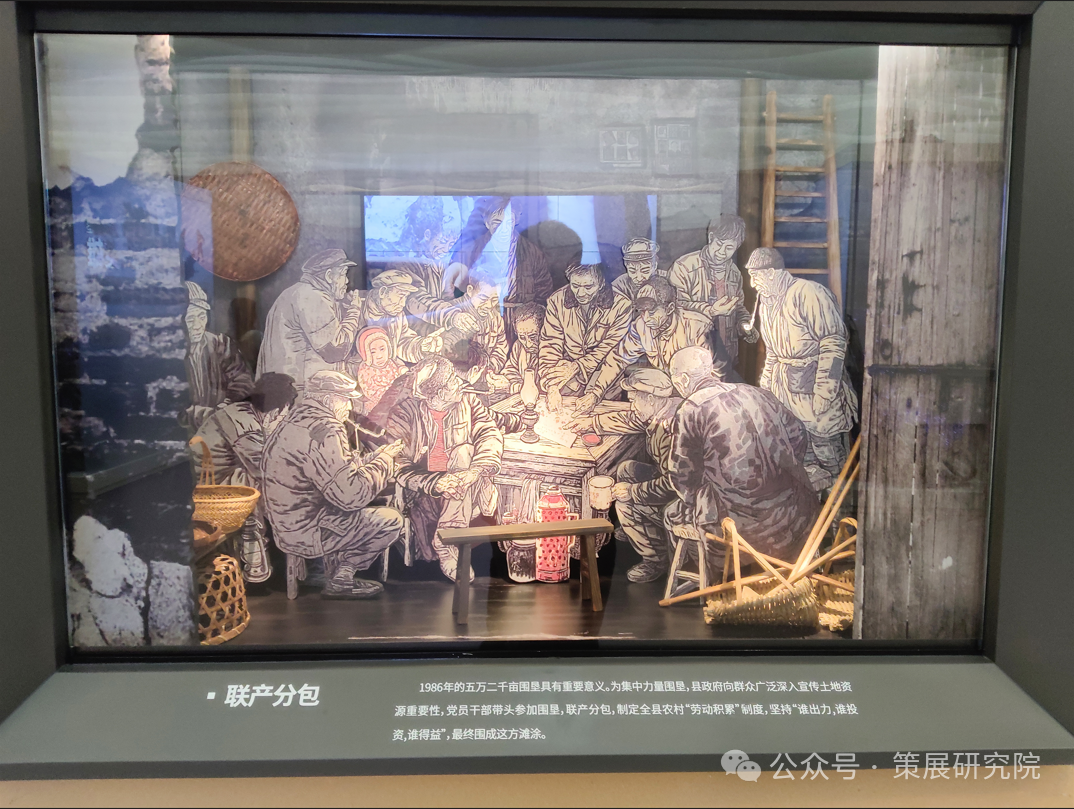

潮头立· 手把红旗争先锋 |(新中国成立后)

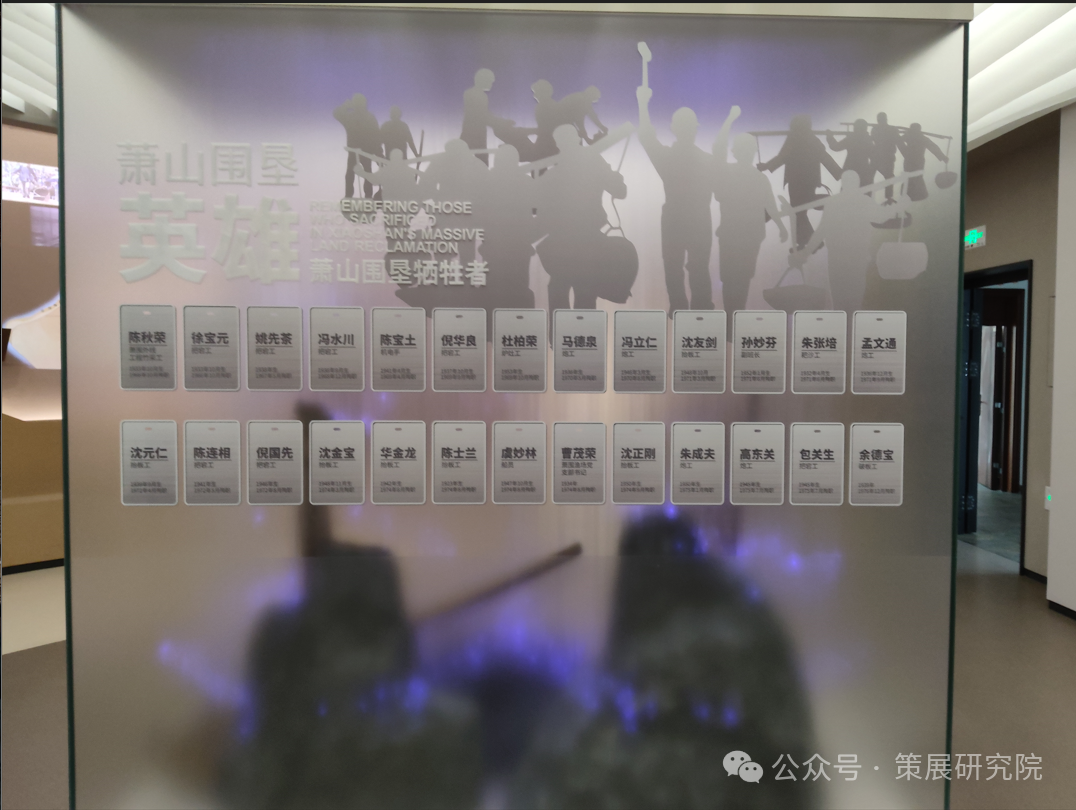

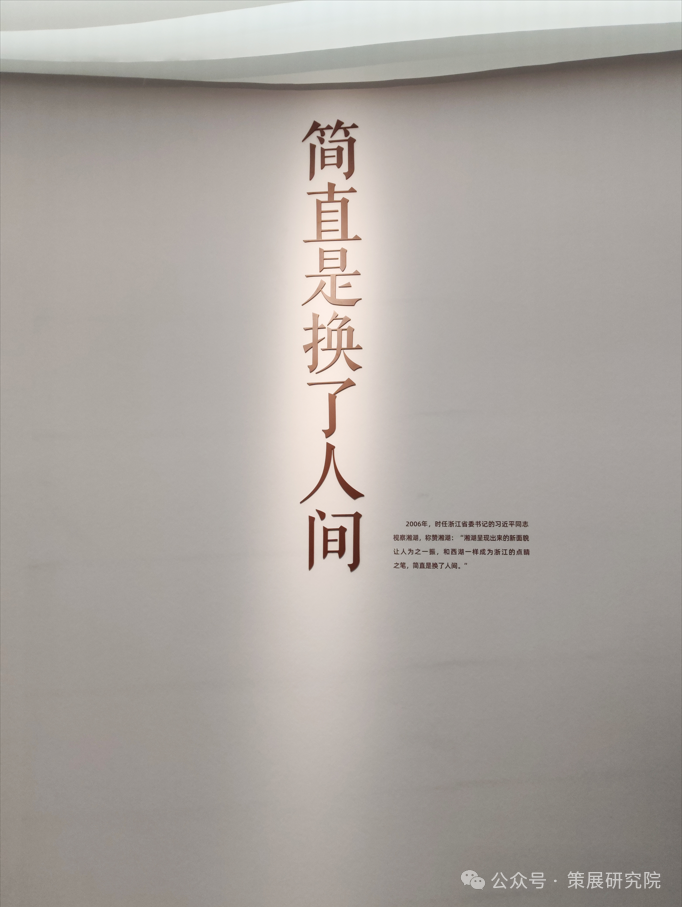

1949年,新中国成立,斗转星移,万象更新。萧山砥砺前行、焕然巨变。1966年,萧山开启大规模围垦,在与钱塘江潮搏斗的新战场,萧山八用艰苦卓绝的青春岁月,开拓出一片发展热土。改革开放后,萧山人敢问敢为、走在前列,创造了一个个社会经济发展奇迹,筑造起一座崛起的未来之城,充分展现了奔竟不息、勇立潮头的萧山情神。

- 设备组成

- 无

- 参考预算

- 无

最近发布

-

2025-10-28

-

2025-10-28