-

2025-10-12

博物馆文物断代错误案例解析:从铜镜到瓷器的细节挑错

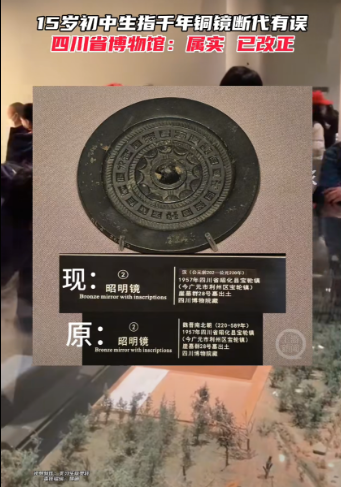

一面千年铜镜的"年龄更正"事件

2025年3月17日,一段初中生纠错博物馆的视频在社交平台悄然走红。15岁的成都石室中学初三学生徐伟哲,在四川省博物院参观时发现了一处明显的文物断代错误——展柜中那面被标注为"南北朝时期"的昭明镜,实际应为西汉产物。

"南北朝动乱时期,铜质杂而不精,而这个镜子铜质精良、皮壳温润,是标准的西汉连弧纹昭明镜。"视频中,徐伟哲条理清晰地阐述着自己的判断依据,专业程度令网友惊叹!

更令人意外的是,博物馆的反应速度同样令人称道。3月18日,四川省博物院即通过官方渠道回应:经专家复核,确认该铜镜为汉代文物,已对介绍牌进行更正,并感谢徐伟哲的细心与专业。这个仅用24小时就完成"发现-反馈-核实-更正"全流程的案例,不仅展现了新一代青少年的文化素养,更折射出当代博物馆从"权威殿堂"到"公共空间"的理念转变。

少年"啄木鸟"图鉴:当Z世代成为文化守护者

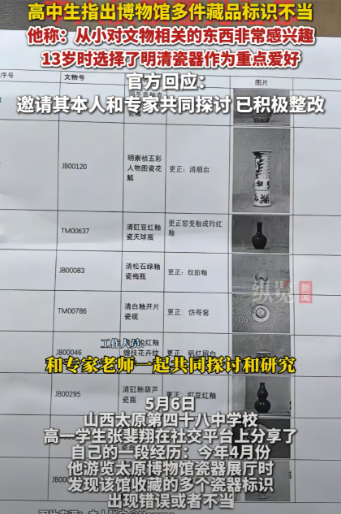

瓷器展厅里的"找茬专家"

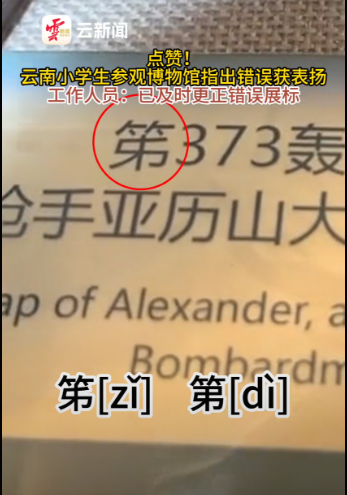

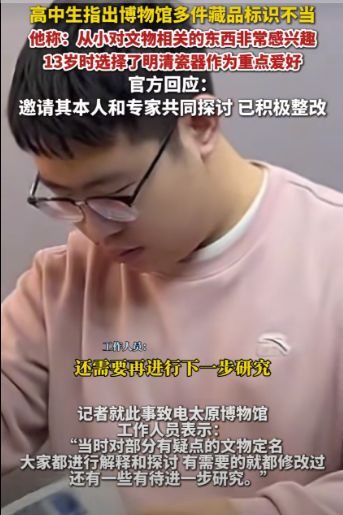

2025年5月,山西太原博物馆迎来了一位特殊的"质检员"。高一学生张斐翔在参观瓷器展厅时,一口气指出了多出展品的标识错误:

这位17岁少年并非偶然发现——他从小就对文物非常感兴趣,13岁时将明清瓷器作为重点爱好。

“文物本身是冷门领域,明清瓷更冷门,研究的人少,稍微有点动静大家就关注到了,不代表我有多厉害。"张斐翔谦虚的背后,是五年如一日的专注与积累。

太原博物馆的回应同样值得称道:工作人员第一时间联系张斐翔,邀请他与省文物专家共同研讨。最终,馆方不仅全部采纳了他的更正意见,还为这种"民间爱好者与官方从业人员的良性互动"点赞。

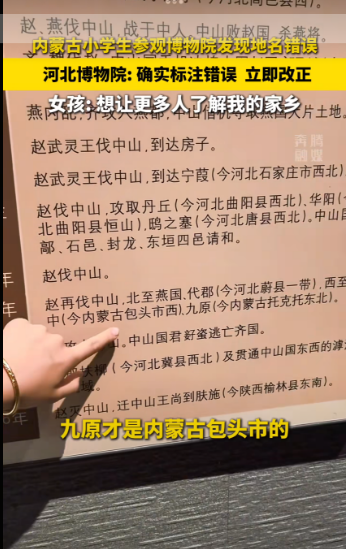

古地名前的"小考据家"

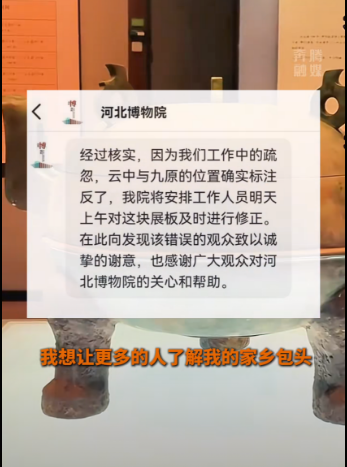

今年五一假期,河北博物院《中山国主要战事》展板前,11岁的内蒙古女孩舒怡诺指着说明牌提出质疑:"九原才是内蒙古包头的,云中应该是托克托的,这里写反了!"

展板上将"云中"注释为"今内蒙古包头市西","九原"注释为"今内蒙古托克托东北",而这位土生土长的包头女孩凭借平时积累的历史知识,敏锐发现了这个地理错误。河北博物院迅速回应:"感谢指出我们的工作失误!已对内容进行修正,并为孩子准备了相关图书以表感谢!"

这些案例共同勾勒出新一代青少年的文化画像:他们不再是被动接受知识的观众,而是带着批判思维的文化参与者。

博物馆的"破茧"之路:从权威殿堂到公共空间

响应机制的进化

面对青少年的"挑错",博物馆的态度正在发生质变。2021年故宫博物院官网将《伯远帖》年代"晋"误写为"金"时,虽最终更正但过程历时一周;而到2025年,四川省博物院实现"当天响应、当天整改",太原博物馆建立"专家+观众"联合研讨机制,这种变化不仅是效率提升,更是理念革新。

"博物馆展览本身就是面向公众开放的。公众有疑问并反馈,馆方很支持也很欢迎。"四川省博物院陈展部工作人员的这句话,道出了新时代文博机构的开放姿态。如今,多数省级博物馆已建立多渠道反馈系统:

线上:官网留言板、微信公众号后台、微博私信

线下:展厅意见本、前台接待、定期"观众座谈会"

从纠错到共建的范式转移

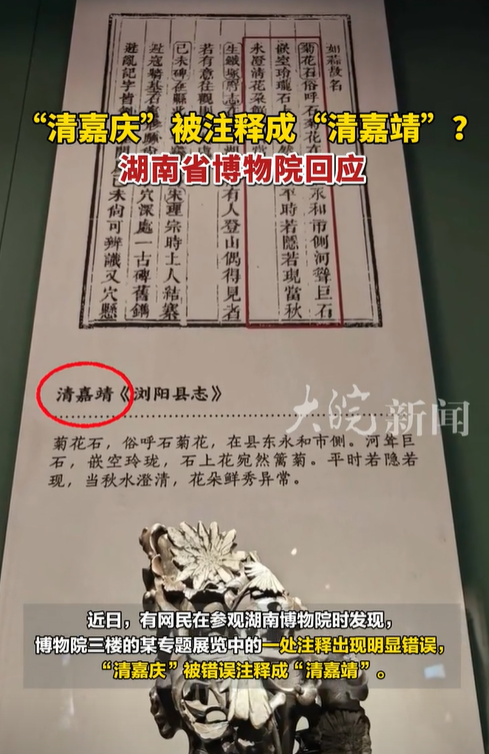

湖南省博物院7月初的"嘉庆-嘉靖"年代标注错误事件,意外成为一次成功的公共教育案例。当网友指出"清嘉庆"被写成"清嘉靖"后,馆方不仅次日完成更正,还借机科普了"明清皇帝年号辨析"知识,收获网友好评:"错误不可怕,可怕的是不认错;认错不仅要改,还要教会大家如何辨别。"

这种将"纠错危机"转化为"教育契机"的做法,体现了博物馆功能的拓展。正如太原博物馆工作人员所言:"改了名之后更加贴合时代特征。我们也在不断学习和改进。"这种谦逊态度,让博物馆从高高在上的知识权威,变成了与公众共同成长的文化伙伴。

文化传承新生态:当热爱遇见开放

青少年:从文化消费者到生产者

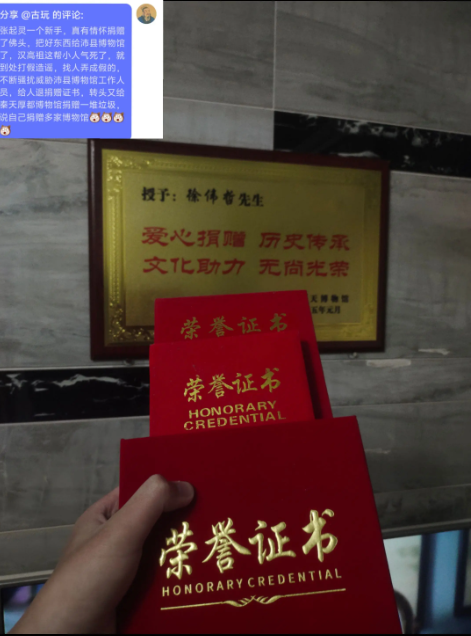

徐伟哲的故事颇具代表性——这位自称"为看博物馆而去旅游"的初中生,迄今已参观全国大小上百家博物馆,他甚至已经给一家民营博物馆捐赠过一批藏品,并获得捐赠荣誉证书。"我希望在能力范围内分享出去,代表青少年从被动接受,转变为主动传播、传承中国灿烂的历史文化。"

这种转变背后,是Z世代独特的学习方式:他们通过短视频平台获取知识,在社交群组交流心得,用实践调研验证书本内容。张斐翔坦言:"书本和学校都不是最好的老师,博物馆才是。"

结语:以热爱为笔,共同书写文化传承新篇

从四川博物院的铜镜到太原博物馆的瓷器,从河北博物院的古地图到湖南省博的年号标注,这些看似微小的纠错事件,实则是文化传承的重要纽带。当15岁少年能与考古专家探讨铜镜断代,当博物馆愿意倾听11岁女孩的地理考据,我们看到的不仅是错误的更正,更是一种文化传承的新可能。

正如一位博物馆馆长在接受采访时所说:"最好的展览不是完美无缺的展览,而是能引发观众思考、讨论、参与的展览。"在这个意义上,青少年的每一次"挑错",都是给文化传承注入的新鲜血液;博物馆的每一次积极回应,都是对公众信任的最好回馈。

暑假已至,"博物馆热"又将升温。不妨带着好奇心走进博物馆,也许你就是下一个发现历史细节的"小小考据家"。毕竟,文化传承从来不是少数专家的专利,而是每个热爱历史的普通人共同的责任。