-

2025-10-12

文物“重生”记:陶鹰鼎、虢季子白盘等十大国宝的民间往事

当我们在博物馆隔着玻璃凝视那些熠熠生辉的国宝时,很难想象它们中的许多曾在田间地头、寻常巷陌中过着"接地气"的生活,今天,就让我们揭开国宝们"逆袭"前的岁月,看看这些价值连城的文物如何从"废品"变身"国之重器"。

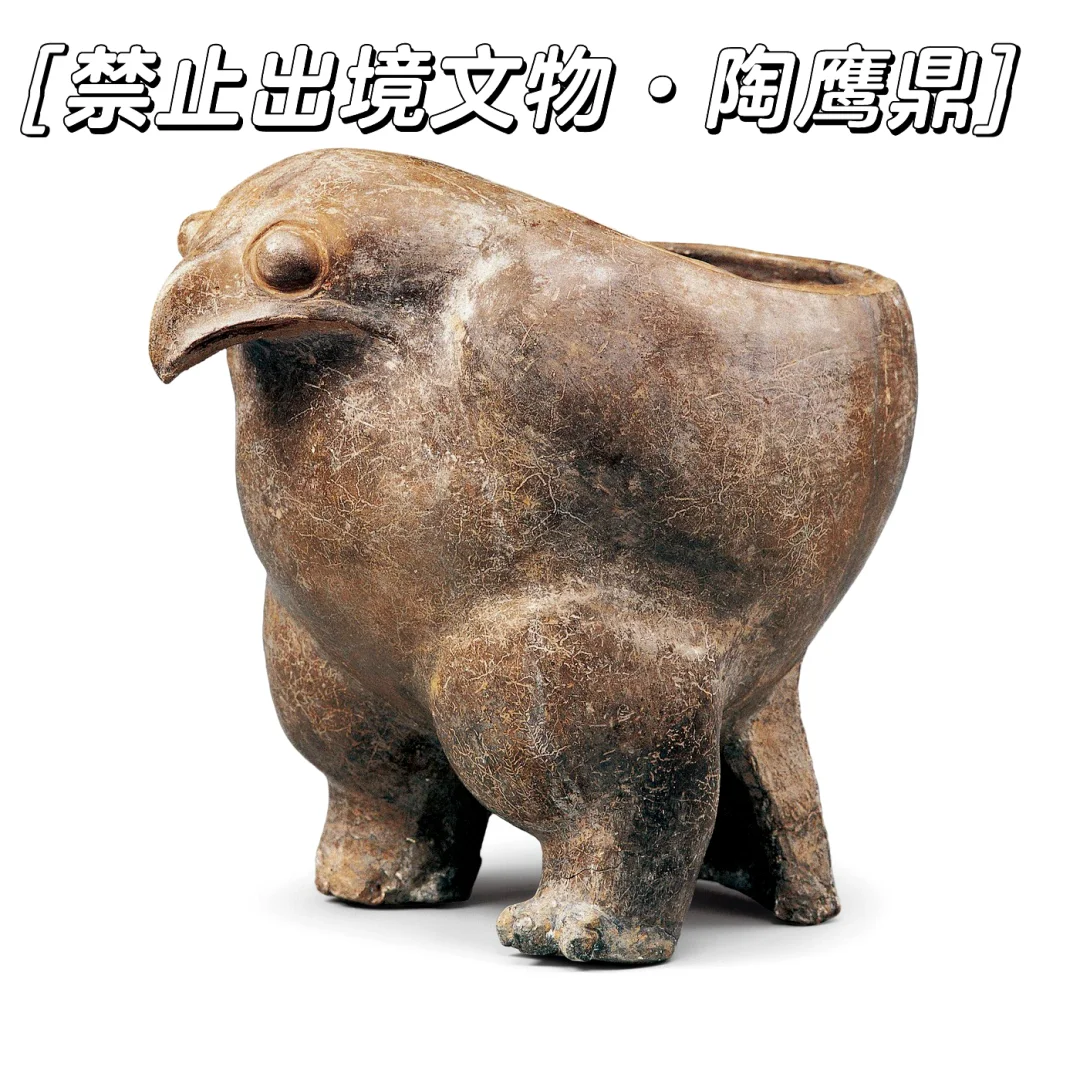

陶鹰鼎

首批禁止出境展览文物, 国家博物馆镇馆 之宝

1957年,陕西华县农民殷思义在犁地时挖到一个黑陶"怪东西"。它形似肥鹰,却被老农嫌弃"晦气",本想砸碎,被妻子拦下当 鸡食盆 。没想到鸡群见了这"鹰形盆"吓得不敢吃食——原来这是6000年前仰韶文化的陶鹰鼎,鹰首双目圆睁,利爪紧扣大地,是中国最早将动物形象与陶器结合的巅峰之作。

次年考古队下乡宣传时,老农抱着沾满鸡屎的陶鹰鼎请教,专家当场手抖:"这是史前艺术的活化石!"

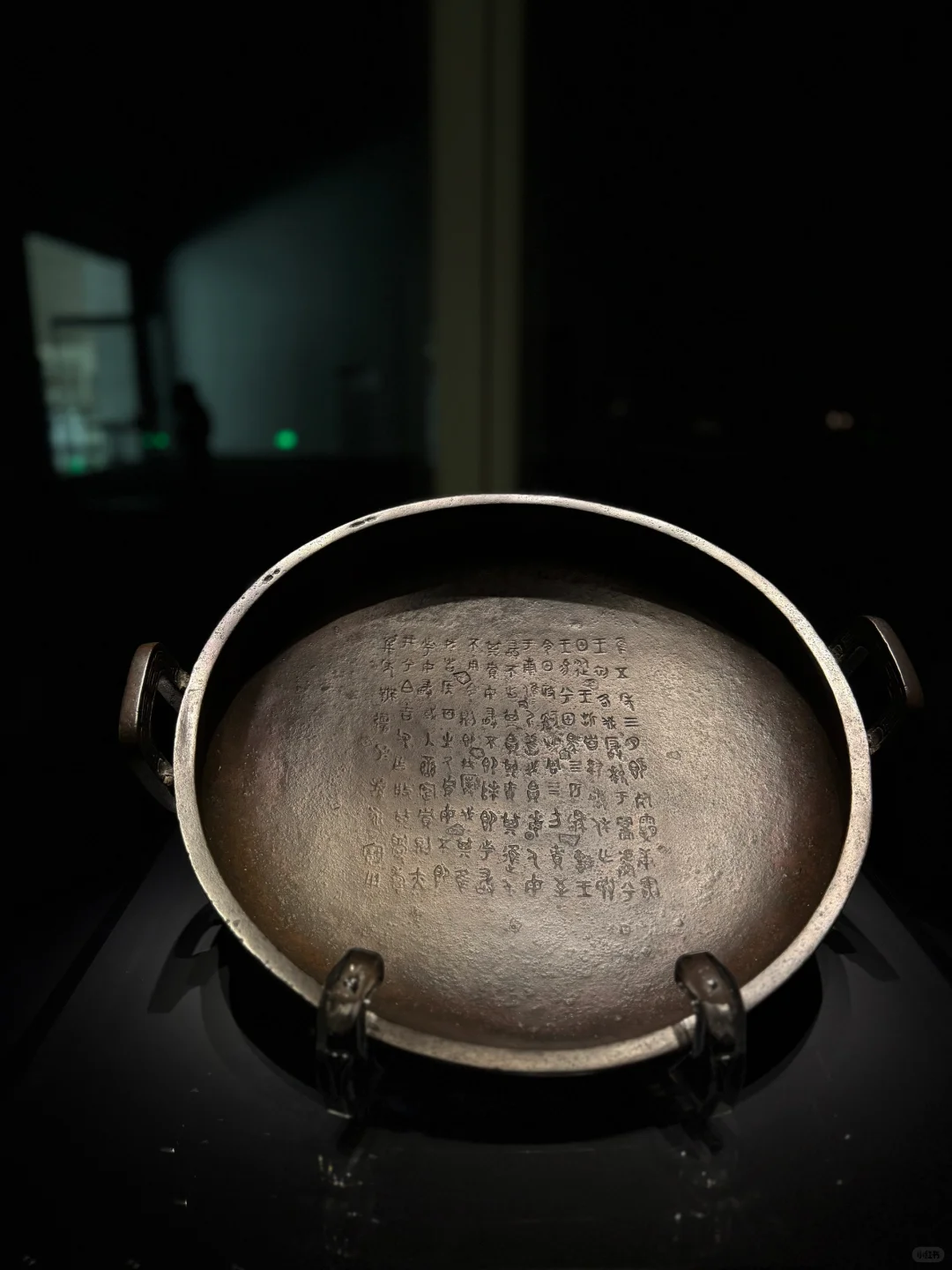

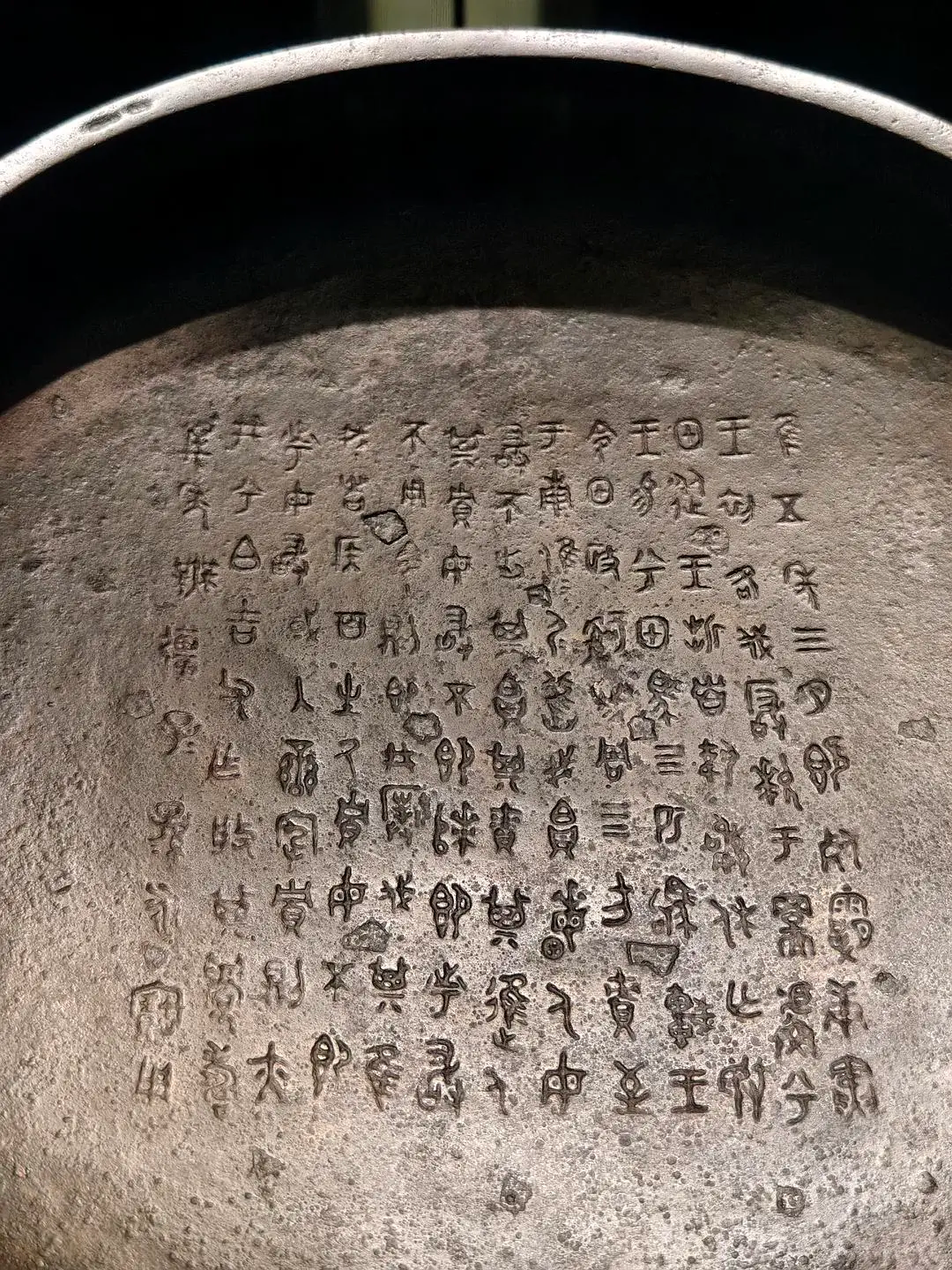

虢季子白盘

215公斤青铜巨盘, 中国国家博物馆镇馆 之宝

太平天国时期,一件长137厘米的西周青铜盘流落到民间,因其体型硕大、盆底平整,被村民当成 马槽 使用。战马铁蹄在盘底留下深浅凹痕,却意外磨出独特的金属光泽。直到清代,时任陕甘总督左宗棠偶然发现马槽上的古文,才认出这是记载周宣王时期军事功绩的虢季子白盘——盘内111字铭文,字字千金,堪称西周金文典范。

渎山大玉海

3.5吨墨玉巨器,现存最大古代玉雕

元世祖忽必烈用来宴飨群臣的盛酒器,竟是北京真武庙道士们用了200多年的 腌菜缸 !这件重达3.5吨的墨玉巨器,雕工繁复,鱼龙在海浪中隐现,却因战乱流落民间。道士们看中它口大腹深,用来腌制咸菜,内壁常年浸染的盐渍至今仍能在特定角度看到晶莹结晶。

乾隆年间重修庙宇时,一位官员偶然发现这"腌菜缸"的玉质非凡,才揭开它的真实身份。如今它陈列在 北海公园团城 ,玉壁上的盐渍痕迹成了跨越六百年的"荒诞勋章"。

何尊

30元卖出,内底"宅兹中国"改写历史

1963年,陕西宝鸡农民陈堆在取土时挖出一个青铜尊,因无人识货,以30元价格卖给 废品 站,差点被熔炼成铜锭。幸得考古学家佟柱臣在废品堆中瞥见它的纹饰,惊呼:"这是西周重器!"

内底122字铭文中,"宅兹中国"四字让它身价倍增——这是"中国"一词最早的文字记载。如今它坐镇 宝鸡青铜器博物院 ,30元的"卖身钱"与"改写文明史"的价值,构成了最强烈的时代反差。

杜虎符

错金铭文虎符, 陕西历史博物馆镇馆 之宝

1975年,西安12岁少年杨东峰在地里捡到一个锈迹斑斑的"铜老虎",因太轻卖不了废品,便给妹妹当玩具。兄妹俩玩了三年,竟磨掉绿锈露出金光——原来这是战国时期的杜虎符,虎背嵌40字错金铭文:"兵甲之符,右在君,左在杜",是调动军队的信物。

红山玉龙

"中华第一龙", 中国国家博物馆 镇馆 之宝

1971年,内蒙古翁牛特旗农民张凤祥在果林挖到一个"C"形"铁疙瘩",先挂在羊圈当 门锁 ,后给弟弟当玩具,拖着满村跑。直到考古队下乡,才发现这是距今6500年的红山玉龙——无角无鳞,身体弯曲如新月,是中华龙文化的源头。

兮甲盘

2.1亿元成交,西周金文典范

南宋时,一件记载周宣王南征北战的青铜盘流落民间,因盘面平整,被面食店主改造成 烙饼锅 。高温灼烧让盘身形成独特包浆,铭文笔画中甚至残留着面粉碳化物。2017年杭州西泠拍卖会上,兮甲盘以2.1亿元成交,成为天价国宝。

陈仓石鼓

中国最早石刻文字, 故宫博物院镇馆 之宝

唐贞观年间,陕西陈仓村民在山上发现10面花岗岩鼓,因质地坚硬,被当成 磨刀石、猪圈墙砖 ,甚至有一面被掏成臼状捣米。直到学者发现鼓上刻有大篆文字,才认出这是秦始皇统一前的"陈仓石鼓"——10面鼓上的700多字,是中国最早的石刻诗文,被誉为"石刻之祖"。

桂叶石矛

黑龙江省博物馆镇馆 之宝,6000年前压制石器巅峰

1958年,黑龙江少年小陈在山林捡柴时,发现一片"轻薄如纸"的石制"树叶",便当玩具逗弄弟妹。1965年考古队下乡时,才认出这是新石器时代晚期的"桂叶石矛"——用黑曜石压制而成,刃部锋利如刀,是史前人类工艺的奇迹。

战国青铜熨斗

世界最早熨斗实物,价值上亿

上世纪80年代,福建一位老伯在工地挖到一个" 长柄铜瓢 ",用来舀水十多年。考古专家下乡时发现,这竟是战国时期的青铜熨斗——前端盆状,后端长柄,装满热水即可熨烫丝绸。它的发现,将中国熨斗发明史向前推进1900年,成为"世界第一熨斗"。

结语:每一件国宝都是"幸存者"

从鸡食盆到镇馆之宝,从玩具到文明图腾,这些国宝的"逆袭"故事,既是文明的幸运,也是历史的警示。它们曾在尘埃里蒙尘,却因偶然的机遇重见天光,提醒我们:文物或许就在身边,而对历史的敬畏,永远是发现美好的第一步。

下次再看到墙角的"旧物件",不妨多一份好奇——说不定,你也握着一件"未来的国宝"呢?