- 南海博物馆展览:瑞兽祥禽映华夏,233件文物解读传统文化

-

2025-09-29

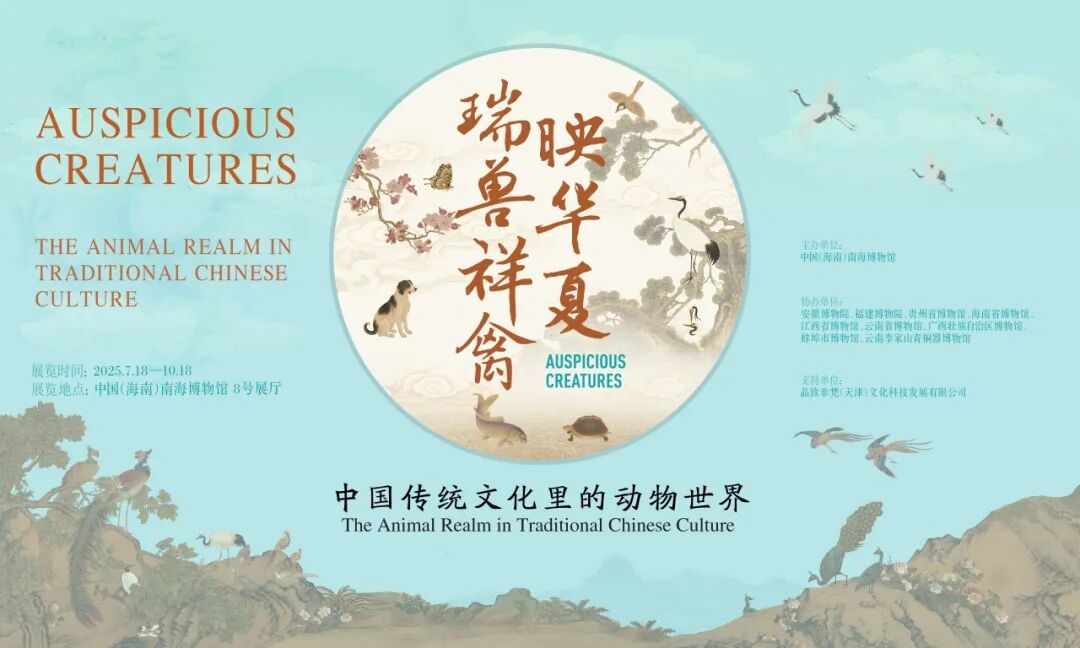

“瑞兽祥禽映华夏——中国传统文化里的动物世界”,将于2025年7月18日在中国(海南)南海博物馆8号展厅开展。展览旨在以“动物”为窗口,让今天的人们了解中国古人的世界观。

本次展览由中国(海南)南海博物馆主办,安徽博物院、福建博物院、贵州省博物馆、海南省博物馆、江西省博物馆、云南省博物馆、广西壮族自治区博物馆、蚌埠市博物馆和云南李家山青铜器博物馆协办,晶致非梵(天津)文化科技发展有限公司支持,共展出233件(套)动物元素文物带您共同踏入中国传统文化里的动物世界。

霜草苍苍虫切切

虫者,“六足四翼”“暑生寒死”“得阳而出,得阴而藏”。千姿百态的昆虫,是地球上最古老的物种之一,它们在草间生活,在花丛飞舞,在屋中嗡鸣。

虫鸣:自然的时钟与生活的雅趣

夏秋之夜,虫鸣是生动的自然乐章。 古人更将其作为感知节气变化的时钟:立夏蝼蝈鸣、立秋寒蝉鸣等。古人对鸣虫的喜爱催生了“虫趣”文化——蓄养聆听其声,观赏其形,甚至发展出“斗虫”之乐,体现了古人从自然中寻找生活雅趣的智慧。

南宋·茸坡促织图 台北故宫博物院藏

蝶舞:飞舞的诗意符号

翩跹的蝴蝶、轻盈的蜻蜓、闪烁的萤火虫,是古代文人心中春夏最具诗意的审美符号。它们伴随山水悠游,化身自然之美的精灵。其自由舞姿与灵动身影,成为诗人寄托春日生机、夏日清凉与生活逸致的重要载体,凝结成充满灵性的文化意象。

清·红木嵌螺钿花蝶纹椭圆盘 中国(海南)南海博物馆藏

清·花鸟图通草画 中国(海南)南海博物馆藏

蜕变:蝉喻新生与高 洁

古人从昆虫蜕变悟生命哲思,尤以蝉为象征:幼虫长年蛰伏地下,蜕壳高飞、餐风饮露,被视为“出淤泥不染”的重生,契合“羽化成仙”之思,喻示灵魂轮回。其饮露习性更象征清高廉洁。虫之蜕变,是古人理解生命奥秘与寄托精神追求的窗口。

清·居廉花蝉图扇页 广西壮族自治区博物馆藏

清·圆雕白玉蝉 贵州省博物馆藏

蛙声:多子与丰收的图腾

古人将蛙归“虫”类,其鸣叫承载深厚吉祥寓意。强大繁殖力使之成为多子多孙的生殖图腾。“蛙鸣雨至”的自然联系,更让蛙声被视为甘霖与丰收的吉兆,寄托着农耕文明对五谷丰登、生活富足的美好祈愿。

明·蟾形铜器 江西省博物馆藏

绕池闲步看鱼游

“ 鳞介之类”,即体表由鳞片或甲壳覆盖的生物。古人将主要在水中生活的低级脊椎动物和无脊椎动物等均归为“鱼”类,包括鱼、蛇、龟、贝等,多为冷血动物。

鱼:富庶象征与权力信物

鱼是古人重要的食物与财富象征。“鱼”谐音“余”,寓意富足吉祥(如“年年有余”)。新石器时代鱼纹已现于陶器,或为图腾。商周玉鱼引导亡灵升天。隋唐创鱼符制度,用作兵符及官员身份凭证(金、银、铜材质区分品级),是权力与信用的具象化。

西周·青玉鱼 中国(海南)南海博物馆藏

蛇:始祖图腾与神秘意象

蛇在中华文化中地位崇高,象征蜕变与永生。始祖神伏羲、女娲皆为人首蛇身,体现其图腾意义。道教视其为灵物,文学艺术则赋予其危险、神秘或活力等多元意象,是信仰与想象交织的复杂符号。

春秋·蟠虺纹青铜鼎 中国(海南)南海博物馆

龟:通灵祥瑞与负重神兽

龟因长寿、能卜(商周龟甲占卜)被视为通灵祥瑞,位列“四灵”。神话中巨龟(鳌)驮负大地(女娲断鳌足立四极)。现实中,其形象化为建筑“龟础”及碑座“赑屃”(龙子,好负重),象征稳固与神力,承载文化敬意。

西汉·白文“孔胜”龟钮铜印章 广西壮族自治区博物馆藏

新石器时代·红山文化·玉鳖 辽宁省博物馆藏

贝、蟹、虾等:原始货币与鳞介归类

古人将水中带壳生物归为“鳞介”。《说文》释“贝”为海介虫。因坚固易携,贝壳成为最早的货币,在金属货币前广泛流通,是原始经济的重要见证。而虾、蟹自古以来便是美味佳肴,在书册典籍里食蟹常被描述为一件美事。

清·鹦鹉螺镂雕水族动物纹摆件 中国(海南)南海博物馆藏

清·青玉蟹式墨床 故宫博物院藏

春风和暖百鸟语

两足而羽谓之“禽”。《尔雅》“释鸟”篇中的动物除蝙蝠、鼹鼠等飞行哺乳动物外,均为鸟类。古人于渔猎中识鸟、食其肉、用其羽,新石器时代更渐次驯化鸡鸭鹅。鸟类凭翱翔之姿,跃升为重要崇拜对象,被赋予勇猛(鹰)、长寿(鹤)、忠贞(鸳鸯)等鲜明文化品格。

振羽:鸿雁掌阴阳

古人惊叹鸟类翱翔,更借其行踪感知时节。大雁迁飞尤为显著:秋霜南翔,春冰北徂,其规律(载于《吕氏春秋》等)被视为重要物候,体现“顺阴阳往来”的自然智慧。古人认为雁随寒热迁徙,是理解气候变迁的活时钟。

清·青花鸟兽花卉纹壶 中国(海南)南海博物馆藏

清·雍正粉彩花鸟纹盘 中国(海南)南海博物馆藏

传书:五德司晨禽

驯化之鸟用途多元。鸡尤具文化深意:其鸣报晓,为农耕计时;其斗显勇,成娱乐活动;更因谐音“吉”象征祥瑞。汉代赋予鸡“五德”(文、武、勇、仁、信),是德禽典范。“无鸡不成宴”更显其饮食文化地位。

清·漆器嵌螺钿花鸟纹木箱 中国(海南)南海博物馆

报喜:祥禽寓福寿

鸟被赋予丰富吉祥寓意:鹤象征长寿,常见于“松鹤延年”图案;喜鹊为报喜鸟,“喜上眉梢”等组合寄托欢欣;鸳鸯喻夫妻忠贞,称“匹鸟”。古人亦视蝠(蝠通福)为瑞鸟,祈求福运绵长。

清·贝雕牛郎织女鹊桥相会图摆件 中国(海南)南海博物馆藏

清·木胎漆地嵌螺钿“莲塘鸳鸯”纹案几 中国(海南)南海博物馆藏

百兽奔腾山林间

四足而毛谓之兽。兽指的基本是今天所称的“哺乳动物”。它们是与人类最为密切,也是对人类生存发展影响最大的动物。《尔雅》的《释兽》篇与《释畜》篇基本涵盖了古人所见的野生兽类与被驯化的家畜。

相逢野兽不知名:百兽的实用与象征

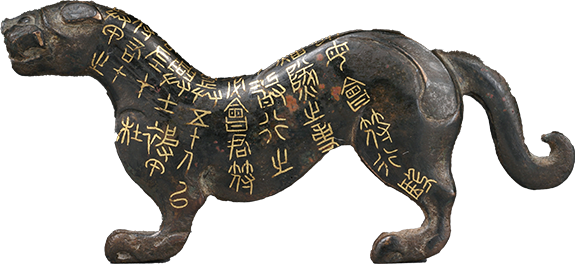

古人眼中,百兽兼具现实威胁与文化象征。鼠虽因破坏招厌,却因穴居储粮习性被奉为仓神、财神,其强大繁殖力更象征人丁兴旺;松鼠则多寓意家族绵长。虎为百兽之王,其威猛令人敬畏崇拜,常被赋予驱邪吉祥之意;其形象更用于虎符,作为东周始创的调兵信物,象征军权所向无敌,后因避讳曾改为鱼、龟、兔形。狮虽为汉时传入的外来贡品,随佛教普及后被视为辟邪护法神兽,形象融入民间艺术。象体型伟岸,象征力量威严与吉祥,在佛教为普贤坐骑,更被视为太平瑞兽。古中原曾为象栖息地,豫州之名即源于象;商人更驯象用于祭祀、战争与运输。

战国·错金杜虎符 陕西历史博物馆藏

清·狮子踩绣球铜香熏 海南省博物馆藏

清·银镀金动物纹钵 中国(海南)南海博物馆

六畜兴旺家中肖:家畜的基石与寓意

“马牛羊鸡犬猪”为传统六畜,三千年前已驯化,是古人生产生活与精神世界的基石。《三字经》列马为首,其在运输、通信、作战方面的役用极大推动社会发展,尤以骑兵演变(车战→胡服骑射→重装骑兵)彰显军事核心地位,马亦多象征正面精神。牛尤以黄牛为农耕核心畜力,象征勤劳忠厚。羊“主给膳”,是主要肉奶皮毛来源及重要祭品,寓意吉祥温顺。狗源出驯化灰狼,从古至今“陪伴”属性不变,兼具牧猎等多功能,是“人类挚友”。猪驯化极早,繁殖高效,是主要肉食及财富象征,常随葬。猫初为捕鼠“狸奴”,唐宋起成萌宠“衔蝉”,艺术中象征富贵吉祥,猫蝶组合更寓意“耄耋”有长寿之意。

北齐·彩绘陶马 海南省博物馆藏

宋·青白釉瓷狗立俑 中国(海南)南海博物馆藏

十二生肖:干支轮回与动物纪年

中国传统历法以十天干与十二地支相配,形成六十甲子循环,用以纪年、月、日、时,此法商代始用于纪日,后世扩展。干支按阴阳属性固定组合,阳干配阳支,阴干配阴支。古人又将十二种动物与十二地支相配:子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪。由此,每一年对应一个特定动物,称为“生肖年”,形成深入民间的生肖文化体系。

清·十二辰形象玉饰 贵州省博物馆藏

神兽徜徉云间去

中国古代人民在长期与自然斗争、磨合的过程中,以丰富的想象力塑造了许多神奇动物的形象。它们或是现实动物的升华,或是异兽的组合,有的甚至是半人半兽之形。古人将精神希冀寄托其上,使其承载吉祥寓意或成为权力符号。这些神兽是历史文化的凝练,更是传承不息的民族图腾。

龙凤呈祥:中华的精神图腾

龙与凤是中国神话的核心象征,凝聚了民族的想象力与精神寄托。龙为鳞虫之长,其形象源于对鳄、蛇、猪、鹿等多种动物的综合,历经演变至南宋定型。古人赋予龙神圣含义:沟通天地的祥瑞、行云布雨的雨神、帝王权力的象征,最终成为多民族国家的象征。凤为百鸟之王,亦是想象创造的祥瑞神鸟。《说文》描述其集众鸟之美于一身,象征天下安宁。龙凤并称,承载着中华民族最深层的文化认同。

清·黑漆描金龙纹攒盒 中国(海南)南海博物馆藏

清·银镀金凤穿牡丹纹腰带 中国(海南)南海博物馆

四神四象:镇守四方的星灵

青龙、白虎、朱雀、玄武并称“四神”或“四象”,源于古人对星宿与动物图腾的崇拜。西汉时受道家思想影响定型,分守东、西、南、北四方,并与阴阳五行理论结合。玄武形象为龟蛇合体,故四神实含五灵。它们象征空间方位,在汉代壁画与墓葬中,被赋予守护生者安宁、庇护死者灵魂、引导升仙的功能,承载着趋吉避凶、长生久视的信仰。

汉·四神瑞兽规矩铜镜 贵州省博物馆藏

威风祥麟:仁厚的太平瑞兽

麒麟是中国古人复合构思的仁兽,形体以鹿类为主,融合牛尾、马身等特征。作为传说中的瑞兽,它主掌太平与长寿,象征吉祥。其出现被视为盛世祥兆。民间更流传“麒麟送子”之说,赋予其带来子嗣繁衍的美好寓意,体现了人们对仁德与福泽的向往。

元·青花麒麟纹残件 中国(海南)南海博物馆藏

《山海经》异兽:上古的奇幻图卷

《山海经》成书于战国至汉初,是包罗万象的古代奇书,尤以记载四百五十余种神奇异兽著称。这些异兽或为想象产物,或由多种动物组合,或为现实动物的夸张变形,拥有超凡神通。该书原配有图画,但未能流传下来,今所见插图多为后世如明清刻本所补绘,是探索先民奇幻想象与世界观的重要文献。

《山海经》

当商周青铜兽面低语着远古崇拜, 当唐宋花鸟绢本晕染出生命诗情,我们终于读懂:华夏文明的血脉中,始终奔涌着对自然的敬畏,对生灵的共情,对天地的礼赞。

与虫鱼鸟兽共赴一场跨越三千年的对话——它们不仅是文物纹饰,更是我们共同的文化基因。

编辑:礽卿

审核:廖弘超

监制:博物馆头条