- 中小博物馆运营突围之路:区域协作与数字化创新实践

-

10-22

中小博物馆的区域突围之路

序章:一场静默的文化觉醒

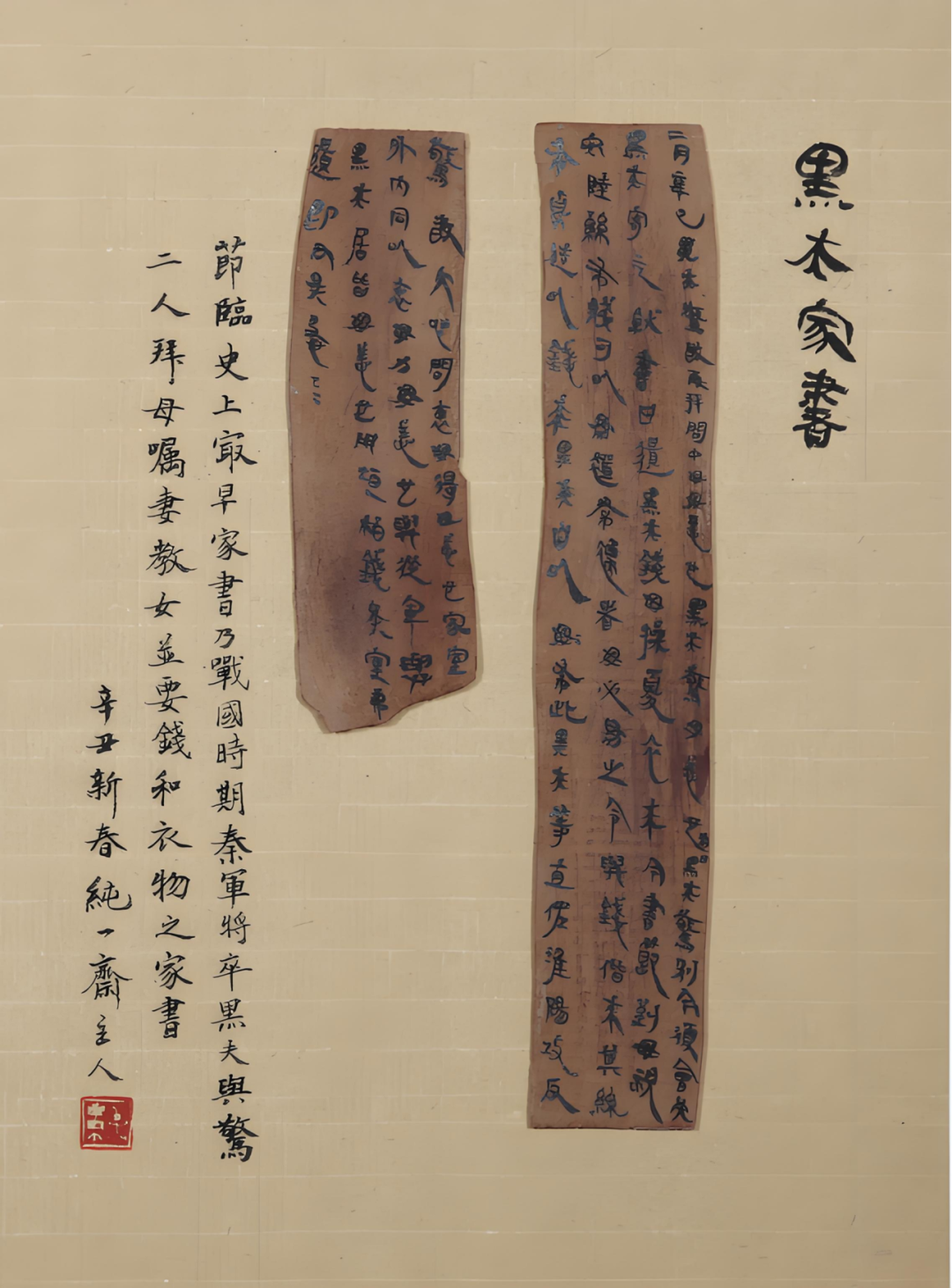

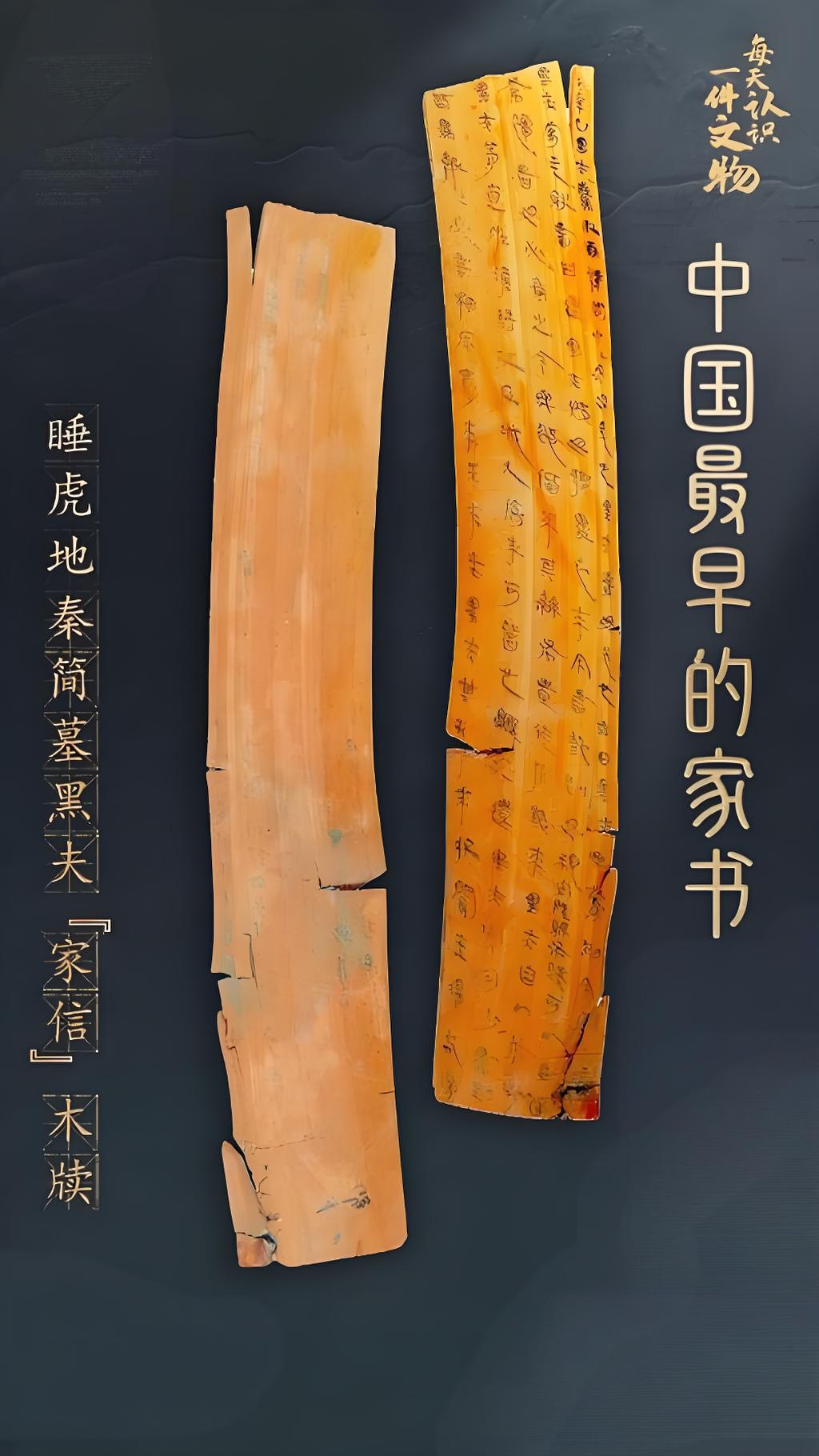

在湖北省云梦县博物馆的展厅里 , 一块战国时期的秦简正在经历数字重生 。 当游客用手机扫描展柜旁的二维码,秦代士卒"喜"的全息影像便跃然眼前,用现代汉语讲述着两千年前的家书故事。这封被称为"黑夫家书"的文物,是中国现存最早的家信实物 ,却因技术落后在库房沉睡了数十年,直到区域协作网络赋予它新的生命。

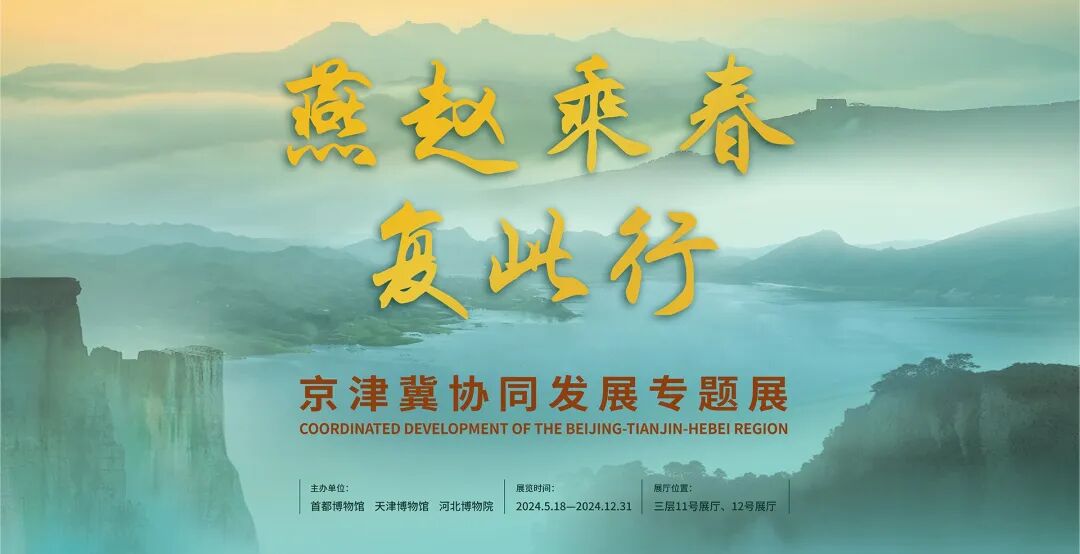

这样的故事正在全国各地的中小博物馆上演。 京津冀地区的十余家博物馆以燕国文物为线索,构建起跨越行政边界的文化叙事网络 ;北京史家胡同的居民们将自家珍藏的老物件捐出,成为社区博物馆的"居民策展人"; 苏州吴中博物馆与意大利同行合作,将吴文化置于地中海文明的坐标系中进行对话。

这些看似孤立的创新实践,实则是一场正在县域博物馆间蔓延的"静默革命"。 根据国家文物局最新数据,我国现有备案博物馆6565家 ,其中 中小型博物馆占比高达87%,却仅分得不足30%的公共文化资源 。在资源分配不均、技术鸿沟扩大、人才流失严重的多重压力下, 这些承载着地域文明基因的"文化细胞"正在探索一条从"单打独斗"到"文化共生"的突围之路。

第一章:孤岛困境:被折叠的文化星河

资源贫血症的三重表征

走进中西部地区的县级博物馆,常常会看到相似的场景:昏暗的灯光下,展柜中的文物标签已经泛黄,展线设计停留在上世纪90年代的水平,数字化设备屈指可数。这种"时间停滞"的现象背后,是中小博物馆普遍面临的"资源贫血症"。

在藏品资源方面,县级博物馆平均藏品不足8000件,且多为考古发掘的普通器物,珍贵文物占比不足5%。更严峻的是,这些有限的藏品往往陷入"沉睡"状态。以湖北云梦县博物馆为例, 其馆藏的"黑夫家书"具有极高的历史价值, 却因缺乏专业保护技术和展陈条件,长期存放在库房中,年观众量不足3万人次。这种情况在全国范围内十分普遍——据统计,县级博物馆常设展览的平均更新周期长达5-7年,远低于省级博物馆2-3年的更新频率。

技术资源的匮乏更为触目惊心。调查显示,仅12%的县级博物馆配备数字导览系统,AI技术应用率不足3%,VR/AR等沉浸式体验技术几乎是空白。在数字化浪潮席卷各行各业的今天,许多县级博物馆仍停留在"纸质登记+人工讲解"的原始阶段。这种技术代差不仅影响观众体验,更制约了文物保护和研究水平的提升。

人才资源的断层同样令人担忧。县域文博机构专业技术人员占比普遍低于15%,许多馆员身兼数职,既要做文物保管又要负责讲解接待。在策展方面,超过80%的县级博物馆依赖上级部门或外包公司的"外脑"支持,自主策展能力严重不足。这种人才困境形成恶性循环——专业发展空间有限导致人才流失,人才流失又进一步削弱机构能力。

运营闭环的死亡螺旋

资源匮乏直接导致了中小博物馆的运营困境,形成了一种难以打破的"死亡螺旋":观众流失导致门票收入和政府拨款减少,经费缩减又限制了展览更新和技术升级,陈旧的展陈进一步降低了对观众的吸引力。在这个闭环中,博物馆的功能逐渐萎缩,最终沦为"文化保管所"。

数据显示,县级博物馆的平均年观众量仅为省级博物馆的1/20,门票收入不足运营成本的30%。在财政压力下,许多博物馆不得不压缩开放时间,甚至长期闭馆。这种"半休眠"状态进一步削弱了博物馆的社会影响力,使其在地方政府的发展规划中日益边缘化。

更深远的影响在于文化传承的断层。县级博物馆通常是地域文明最重要的守护者,收藏着大量反映地方历史、民俗、工艺的特色文物。当这些博物馆陷入运营困境,意味着地域文化的基因链面临断裂风险。以传统工艺为例,许多县级博物馆收藏着珍贵的工艺实物和工具,却因缺乏研究展示条件,无法为当代工艺振兴提供历史参照。

价值实现的制度障碍

深入分析可以发现,中小博物馆的困境不仅源于资源不足,更与现行的文化管理体制密切相关。在"分级管理、属地负责"的原则下,博物馆的资源配置高度依赖地方财政能力,导致经济欠发达地区的博物馆发展严重滞后。

同时,行政壁垒阻碍了馆际资源共享。文物借展需要经过复杂的审批程序,跨区域合作缺乏制度化的协调机制。某中部省份的调查显示,该省县级博物馆的文物借展频率平均每馆每年不足0.5次,馆际交流几乎处于停滞状态。

评价体系的偏差也是重要因素。当前对博物馆的考核过于注重"硬件指标"(如馆舍面积、藏品数量),而忽视了"软件能力"(如教育功能、社区影响力)。这种导向使得资源有限的县级博物馆陷入"规模竞赛"的误区,难以走出一条差异化发展道路。

第二章破壁行动:区域协作的三大创新维度

资源联盟的"乐高模式"

2019年, 湖北"宜荆荆恩"城市群的博物馆 馆长们做出了一个开创性决定: 打破行政边界,以荆楚银器为纽带组建博物馆联盟 。这个看似简单的决定,开启了一场资源整合的裂变反应。

联盟采取"联合策展+巡回展出+成本分摊"的运作模式。 四市博物馆将各自的银器藏品集中整理, 由专家团队统一策划"荆楚银辉"主题展览 。展览在四地巡回展出,每个场馆承担部分制作和运营成本。结果令人振奋:单个场馆的投入降低了30%,观众总量却激增200%,文创销售收入达到单独办展的3倍。

这种成功并非偶然,其背后是一套成熟的协作逻辑。首先是主题聚焦——选择楚文化这一区域共有的文化符号,避免了内容同质化。其次是动态叙事——将完整的银器发展史拆解为"采矿冶炼""工艺演进""生活应用""礼制象征"四个单元,分散在四地展出,形成"文化拼图"效应。观众需要走访多家博物馆,才能拼凑出完整的历史图景,这种设计显著提升了参观黏性。

京津冀地区的"燕国达人游"项目将这一模式推向新高度。 该项目 联合了北京、天津、河北的12家博物馆,以燕国历史为主线,开发了跨区域通票和主题游线。 观众持通票可以在三个月内自由参观参与馆,通过青铜器、玉器、兵器等文物碎片,自主构建对燕国文明的认知。项目运营两年间,参与馆的平均观众量增长150%,其中跨区域观众占比达到35%。

这些案例揭示了一个重要趋势:当文物在空间流动中产生对话,地域文明的叙述就获得了新的维度。资源联盟不是简单的"抱团取暖",而是通过主题重构和价值重组,创造出远超个体之和的文化影响力。

技术赋能的"云梯计划"

2023年, 吉林省磐石市博物馆接入"雕龙云"平台的那一刻,标志着该馆数字化建设进入新阶段。 这个由伪满皇宫博物院研发的云服务系统,正在改变中小博物馆的技术生态。

"雕龙云"的核心价值在于集成化和轻量化。它将智慧导览、观众分析、环境监控等博物馆常用的数字功能整合到一个平台上,县级博物馆通过浏览器即可使用全部服务,无需昂贵的本地化部署。 磐石市博物馆接入三个月后,取得了显著成效:文物保存环境的监控精度从70%提升到99.2%,观众画像的生成速度提高20倍,语音导览覆盖率实现100%。

更具革命性的是"智能文物方舱"的推广应用。这种借鉴高铁恒温技术的移动式文物库房,将恒温恒湿、防震防尘、安全监控等功能集成在标准集装箱内,价格仅为传统库房的1/5。内蒙古某旗县博物馆使用后,其书画藏品的保存环境达到了国家一级馆标准,年损毁率从3%降至0.2%。

互联网企业的技术赋能同样值得关注。 腾讯"繁星计划"为中小博物馆提供了一系列轻量化工具:区块链文物确权系统将跨馆借展的审批流程从45天缩短到18天 ;AI导览生成器可以根据文物图片自动生成讲解内容, 使单件文物的数字化成本从300元降至45元 ;AR内容平台让县级馆无需专业团队就能制作沉浸式体验项目。

云梦县博物馆的"黑夫家书"AR项目就是典型案例。通过"繁星计划"提供的工具包 ,馆方仅用两周时间就开发出了秦简"喜"的全息影像互动。游客扫码后,可以看到"喜"在战场书写家书的场景,听到用现代方言演绎的原文诵读。这种创新体验使该馆的青少年观众占比从12%骤升至47%,社交媒体曝光量增长20倍。

技术平权的深层意义在于,它打破了资源分配的物理限制,为中小博物馆提供了"弯道超车"的可能性。当数字基建成为共享资源,县域博物馆也能提供与大城市比肩的文化体验。

大馆造血:文化毛细血管的重塑工程

2024年初, 湖北省博物馆与云梦县博物馆签署总分馆协议时,许多业内人士持观望态度。一年后,云梦分馆的蜕变让质疑者哑口无言:观众量增长4倍,文创收入突破百万元,更培养出首批本土策展团队。这一成功案例揭示了大馆帮扶的新模式——从"输血式"支援转向"造血式"赋能。

湖北省博物馆的帮扶策略具有系统性。在硬件方面,派出展览设计师重构云梦馆的展线,引入AR技术活化"黑夫家书"等核心藏品;在资源方面,定期下沉曾侯乙编钟复制件等重磅文物,提升展览吸引力;在人才方面,建立"导师制"培训体系,每位省博专家定向指导2-3名基层馆员。结果令人惊喜:云梦馆的策展团队在一年内完成了从"执行者"到"创作者"的转变,独立策划的"秦简里的楚国记忆"展览获评全省优秀展览。

内蒙古的"托管联营"模式则更进一步。内蒙古博物院对赤峰市敖汉旗博物馆等5家旗县馆实施全面托管 ,派驻管理团队常驻帮扶。托管内容包括:每年策划4个巡回展览,派出专家开展专题培训,输出全套管理制度和标准。三年后,被托管馆的年特展数量从平均0.8场增至4.3场,专业论文发表量实现零的突破,两项展览获国家文物局推介。

这些实践表明,有效的帮扶必须超越简单的资源输送,着眼于能力建设。大馆需要将自身的知识体系和管理经验系统化地传递给中小馆,帮助其建立持续发展的内生动力。这种"授人以渔"的模式,正在重塑中国博物馆体系的毛细血管网络。

第三章共生进化:协作网络的文化重构力

激活社区记忆共同体

北京史家胡同博物馆 的展柜里,陈列着一组看似普通的物件:生锈的煤炉、褪色的粮票、磨损的门墩。这些"生活文物"的捐赠者不是考古学家,而是胡同里的老街坊 。 当72岁的张阿姨站在自己捐赠的嫁妆前,向年轻游客讲述上世纪60年代的婚礼习俗时,博物馆完成了从"文化殿堂"到"记忆场域"的蜕变。

这种"居民策展人"模式正在全国范围内扩散。 广州 广氮新村博物馆以老厂区的工牌、饭盒、奖状为媒介 , 串联起三代工人的集体记忆 ; 上海曹杨新村村史馆邀请老居民参与策展 ,用日常物件还原"工人新村"的生活史;成都水井坊博物馆组织社区长者口述酿酒技艺,使非遗传承有了鲜活载体。

社区参与的深层价值在于,它将文化传承从机构行为转化为社会过程。当居民成为博物馆的叙事主体,展品就不再是冰冷的器物,而是承载情感记忆的媒介。数据显示,采用社区参与模式的博物馆,其本地观众复访率达到45%,远超传统博物馆的12%。更重要的是,这种模式培育了文化认同——在广州广氮新村的案例中,博物馆成为社区改造的情感纽带,使拆迁安置方案的通过率从60%提升至95%。

锻造地域文化IP

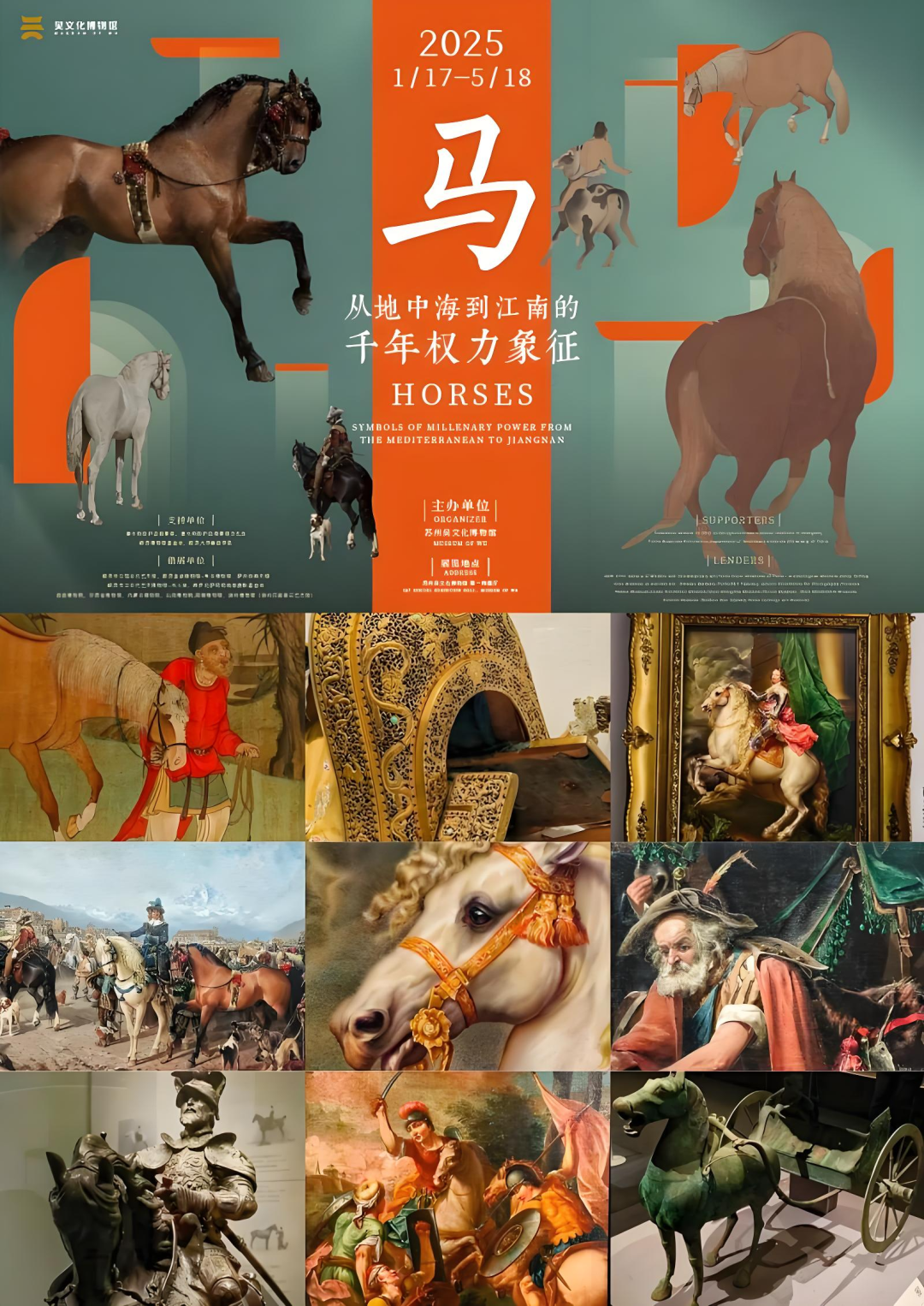

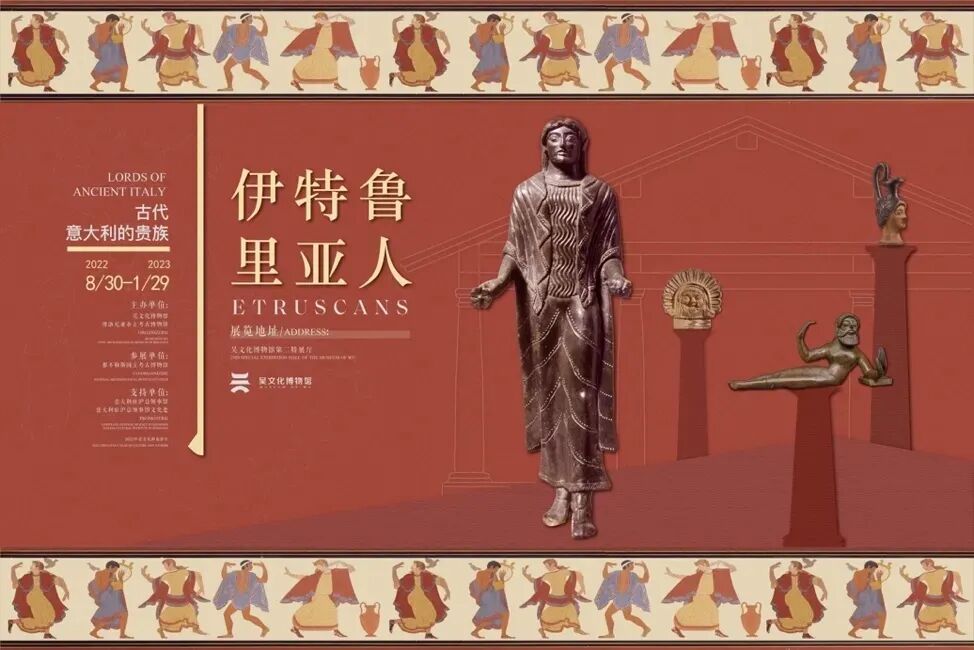

2019年,当苏州吴中博物馆宣布·将与意大利博洛尼亚考古博物馆合作举办"伊特鲁里亚人"特展时,业内一片哗然。一个县级馆如何能筹办跨国大展?答案藏在文化IP的创造性转化中。

吴中博物馆抓住了苏州与博洛尼亚缔结友好城市35周年的契机,将吴文化与伊特鲁里亚文明进行对比展示。 展览不仅呈现了332件意大利文物,更 通过"水城对话""丝绸与葡萄酒""玉器与金器"等主题 单元, 构建起两种文明的对话框架 。结果超出预期:参观量达常规展览的4.5倍, 衍生文创销售额突破800万元,更催生了中意联合考古项目 。

安徽楚文化博物馆的IP运营更为激进 。该馆 用玻璃栈道呈现战国瓦砾层,让观众"穿越"到考古现场 ;用3吨仿制楚金币堆砌"金山", 打造网红打卡点;开发《楚魂》沉浸式剧场 ,将编钟乐舞与现代舞台技术结合。2024年"五一"期间,该馆接待观众7.7万人次,单日最高收入突破百万元,数据逼近许多省级大馆。

这些案例揭示了一个趋势:县域博物馆正在从"文物保管者"转型为"文化运营商"。通过深度挖掘地域文化符号,运用现代传播手段,它们成功将地方特色转化为具有广泛影响力的文化IP。这种转型不仅带来经济效益,更重塑了地域文化认同——在吴中博物馆的观众调查中,85%的本地受访者表示"增强了作为苏州人的文化自信"。

重构文化消费场景

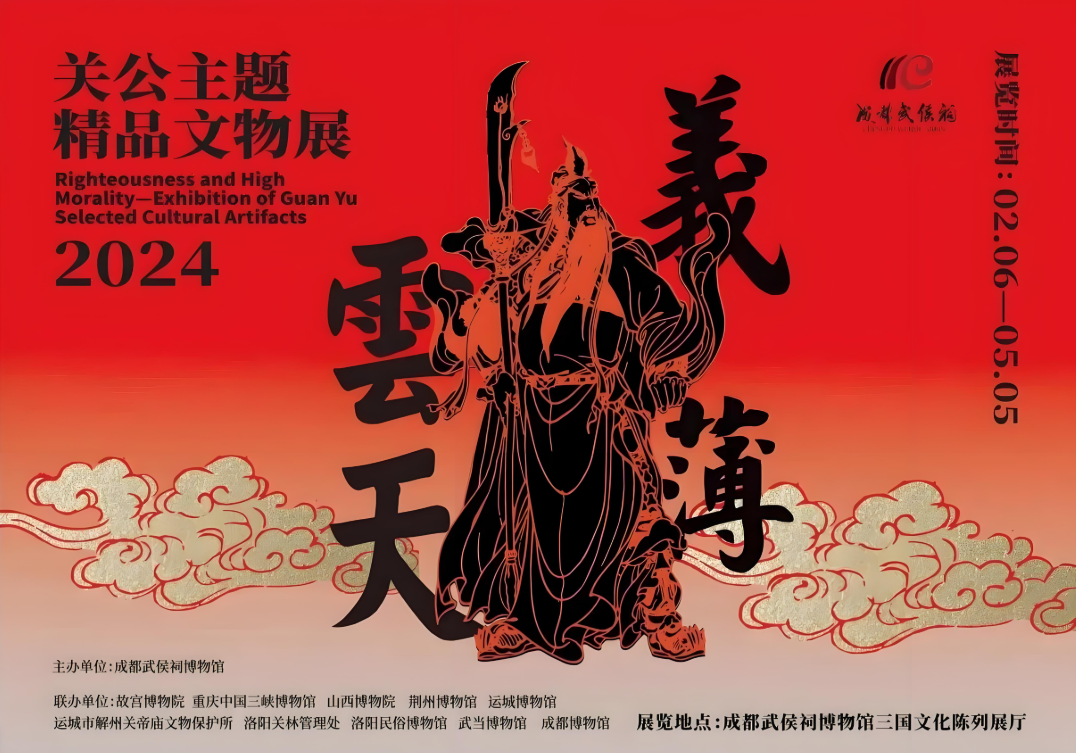

成都武侯祠博物馆 的关公主题展出现了一个有趣现象:看完展览的年轻人不是立即离开,而是 聚集在西区体验"三国剧本杀 "。这种展演结合的模式,代表了博物馆参与文化消费的新思路。

武侯祠的实践是一个系统工程。" 义薄云天——关公主题展"不仅展示文物,还配套开发了多种体验项目:蜀锦手作工坊让观众亲手制作传统纹样;VR古城漫游重现三国时期的成都街景;"桃园结义"主题餐饮提供文化情境消费。结果是文创收入增长500%,观众平均停留时间从1.2小时延长至4.5小时 。

青岛城阳区博物馆的"石窟光影秀"则探索了馆商融合的路径。该馆与相邻商场合作,在敦煌展期间将商场中庭改造为沉浸式光影空间,观众可以欣赏到放大版的壁画细节。项目运营期间,博物馆单日观众量突破3万,商场销售额提升27%,实现了文化效益与商业价值的双赢。

这些创新背后的逻辑是场景重构。传统博物馆将文化体验局限在展线内,而新型模式则将其嵌入到更广阔的生活场景中。宁波地质宝藏博物馆直接入驻商业综合体,用宝石矿晶展吸引逛街人群;中山龙泉博物馆与同名酒店一体化运营,客房钥匙就是文物导览图。当文化消费成为生活方式的一部分,博物馆的社会影响力自然水涨船高。

第四章

未来密钥:构建可持续共生生态

机制创新:从行政驱动到价值激励

内蒙古的"博物馆质量等级评估体系"中有一个创新指标:联盟策展加分。这项看似微小的改革,却极大地推动了馆际协作。参与联合策展的博物馆可以在评级中获得额外分数,而评级结果直接关系到财政补贴额度。这种制度设计使该区的馆际合作项目在两年内增长了3倍。

类似的机制创新在全国各地涌现。湖北试点"文化积分制",将博物馆的协作成效纳入文旅部门绩效考核;苏州建立"策展人黑金池",成员馆可以通过参与联盟活动积累积分,兑换数字资源或培训机会;广东推行"文博信用卡",对积极参与区域协作的博物馆给予项目审批和资金申请的便利。

这些实践指向一个共识:可持续的协作生态需要制度保障。单纯的行政命令难以激发长期参与热情,必须构建基于价值交换的激励机制。理想的制度设计应该兼顾三个方面:绩效评价体现协作贡献,资源分配奖励协作行为,权限下放赋能协作自主性。

技术适配:轻量化工具降维赋能

腾讯"繁星计划"的技术支持团队发现了一个有趣现象:县级博物馆最需要的不是尖端技术,而是"能用、好用、耐用"的轻量化工具。基于这一洞察,他们开发了一系列适配性解决方案:

低代码小程序生成器让馆员通过拖拽模块就能创建定制化导览应用,上线周期从一个月缩短到三天;AI文物标注工具可以自动识别器物纹饰和器型特征,使单件藏品的数字化时间从3小时压缩至5分钟;区块链版权存证系统为每件文物生成唯一数字身份,解决了长期困扰中小馆的借展授权难题。

这些工具的共同特点是"降维赋能"——将复杂技术封装为简单接口,使资源有限的县级馆也能享受数字红利。甘肃某县级馆使用这些工具后,仅用两周就完成了200件藏品的数字化建档,并上线了首个AR展览。"过去我们连想都不敢想的技术应用,现在变得触手可及。"该馆馆长如是说。

技术适配的关键在于以需求为导向。与其追求技术先进性,不如关注适用性和可持续性。中小博物馆需要的不是炫酷的黑科技,而是能解决实际问题的"适恰技术"。

社群培育:三级志愿者网络构建

上海大学博物馆在东昌新村改造项目中,构建了一个独特的"策展人-教师-社区达人"三级志愿者体系。这个网络成为连接专业机构与普通民众的桥梁,释放出惊人的文化能量。

高校团队提供学术支撑,负责展览框架设计和内容审核;中小学教师开发研学课程,将博物馆资源转化为教育资源;社区居民担任口述史采集员和"生活策展人",确保展览反映真实的集体记忆。这种分工使"三星堆特展"的参观量超预期300%,更推动了社区改造方案的高票通过。

三级网络的成功揭示了社群参与的金字塔模型:顶层需要专业引领,中层承担转化功能,基层确保广泛参与。当每个层级都能发挥独特价值,博物馆就能真正成为社区的文化中枢。数据显示,建立完善志愿者体系的博物馆,其社区影响力指数是传统博物馆的2-3倍。

结语

在共生中抵达永恒

当湖北四城的居民手持联盟通票,沿着银器展览的路线追寻楚文化脉络;当磐石市博物馆的管理员通过手机监控千里之外文物的温湿度;当广氮新村的老工人带着孙子指认展柜里自己用过的饭盒——这些瞬间正在编织文明传承的新基因链。

单个博物馆只是文明长河中的孤光片羽,而区域协作的伟大之处,在于让每颗星辰在引力场中找到轨道,最终汇聚成照亮民族根脉的永恒星河。