- 陕西历史博物馆“早期中国”系列:彩陶视角下的中华文明探源

-

2025-10-27

“彩陶·中华——中国五千年前的融合与统一”展是陕西历史博物馆组织策划的“早期中国”系列展览的第一部。该展览以彩陶为视角,采用复合型时间线索架构展览,分为“艺术·源流”“观念·社会”“寻根·中国”三个单元组织展品,从多个维度展示彩陶蕴含的深刻文化内涵及彩陶在史前社会复杂化进程中发挥的重要作用,为历史类展览的非线性叙事文本建构与展品组织等提供了可资参考的案例。

陈列展览是博物馆的核心文化产品,是发挥教育功能的主要手段,考古学研究取得的重大学术成果能够通过博物馆展览语言得到有效的展示与广泛的传播。通过梳理近年历史类展览的举办情况以及整理“中华文明起源与早期发展综合研究”(以下简称“中华文明探源工程”)的最新成果,陕西历史博物馆的研究人员意识到,中华文明的起源、形成以及早期发展过程,需要通过举办成体系的专题展览被公众所认识与了解。因此,陕西历史博物馆组织策划了“早期中国”系列展览,对“中华文明探源工程”取得的阶段性成果进行系统性展示与转化,通过“彩陶·中华——中国五千年前的融合与统一”(以下简称“彩陶·中华”展)“玉韫·九州——中国早期文明间的碰撞与聚合”“吉金·中国——青铜视角下中华文明的重组与整合”三部展览,分别从彩陶、玉器、冶金三重视角,审视古国时代至王朝时代农业与手工业的发展、贵重资源和高等级手工业制品的生产和分配、社会的阶层分化等社会现象,深入解读“早期中国”的文明化进程。“彩陶·中华”展于2020年1月至7月在陕西历史博物馆展出,作为陕西历史博物馆“早期中国”系列展览的第一部,汇集了全国16个省、市、自治区36家文博单位的245件(组)与展览主题相关的文物,聚焦古国时代初期的庙底沟文化,探讨这一时期以彩陶为媒介所成就的中国历史上第一次文化大融合(图1)。

图1“彩陶·中华”展览展标、展厅实景照

从20世纪90年代开始,源于文学理论研究的经典叙事学,即结构主义叙事学,在世界范围内被广泛应用于分析各种文化活动,这其中就包括博物馆陈列展览。研究者普遍将博物馆展览视作叙事的一种媒介,通过借鉴叙事学的概念定义与研究方法,对博物馆展览的叙事性特征进行探索。由于叙事学语境下的时间、地点、人物、事件等基本要素同样适用于博物馆展览语言的情境化表达,因而博物馆叙事展览也常被理解为“可以讲述的故事”。“彩陶·中华”展已有多项研究成果,作为“早期中国”系列展览核心策展团队成员之一,笔者将在前人研究的基础上,借助非线性叙事结构这一方法,对展览架构、文本大纲以及展品组织等内容进行深入的分析与解读。

一,展示考古研究成果的宏大展览叙事

“彩陶·中华”展从展出直至落幕多年后的今天,仍在持续不断地收获着来自社会公众与专业人士的热切关注与积极评价。值得一提的是,“彩陶·中华”展成为高校与科研院所的研究对象,有学者将展览的阐释模式与理念概括为“以物质文化交流互动的符号信息体系展现中华文明起源从多元走向融合”。不难看出,展览在以宏阔视野讲述史前社会复杂化进程时,表现出的特征与运用的方法仍需要做进一步整理和分析。

(一)展览主题立意高远

内容创作团队通过塑造“时间+空间”的方式,从限定彩陶展品时代、确定叙事时间轴以及转换叙事空间三个维度来阐释展览宏大的主题。

第一,限定彩陶展品时代。自1921年河南渑池仰韶村遗址发现以来,彩陶的文化内涵、历史价值、艺术成就不断地被揭示出来,百年的探索与研究,表明彩陶作为探索中华文明起源的重要物证之一,与中国早期文明的形成有着密不可分的联系。五千年前,从渭河流域发展起来的庙底沟文化,以其独具特色的“花瓣纹”彩陶为标识,在中国掀起了一场波澜壮阔的文化浪潮,这种“文化共识”成就了中国历史上的第一次文化整合,为一个前所未有的文明共同体——中华文明的形成奠定了坚实的基础。据此,内容创作团队选取距今6000—5500年的庙底沟文化彩陶作为展览的主要展品。

第二,确定叙事时间轴。展览标题中“五千年前”的年代下限,实际上囊括了展览三条相对独立的时间线索,分别是渭水流域距今8000—5000年的彩陶生命史、距今6000—5500年的庙底沟文化彩陶鼎盛期、距今7000—5500年的庙底沟文化彩陶“华夏之花”的来源与形成。尽管三条时间线具体的起讫点有所差异,但均在距今6000—5500年庙底沟文化时期这一阶段重合,形成展览的时间暗线,即以庙底沟文化彩陶为核心,纵向延伸了彩陶发展的历史轴线,横向增加了彩陶内涵的历史厚度。

第三,转换叙事空间。根据三条不同的时间线索,划定出渭河流域、高陵杨官寨遗址、庙底沟文化分布范围及其影响区这三个空间,按照“线—点—面”的空间叙述顺序,从不同维度阐释彩陶深刻的文化意涵。着眼点由渭河流域切入,渭河先后孕育了老官台文化彩陶、半坡文化彩陶,庙底沟文化彩陶在这里发展至顶峰,作为彩陶西渐甘青地区的源头,同时影响着马家窑文化彩陶的形成与发展;接着,将视角聚焦到渭河流域的庙底沟文化都邑性聚落——杨官寨遗址,试图呈现聚落发展的繁荣景象以及彩陶在维系聚落组织秩序时发挥的重要作用;而后,空间随着叙事视角而转变,扩大到庙底沟文化时期的史前社会这个“面”上,以彩陶为鲜明标识的庙底沟文化,从中原地区不断向周边地区传播扩散、强力渗透以及施加影响,展现这一时期不同地区先民在文化与观念上的趋同,勾勒出彩陶语境下早期中国文化融合的壮丽图景。

(二)展览标题准确凝练

在充分吸收学术研究资料以及准确把握展览主题的基础上,展览内容策划团队明确了恰当诠释展览核心立意与兼具语言学美感的展览标题传播目的。

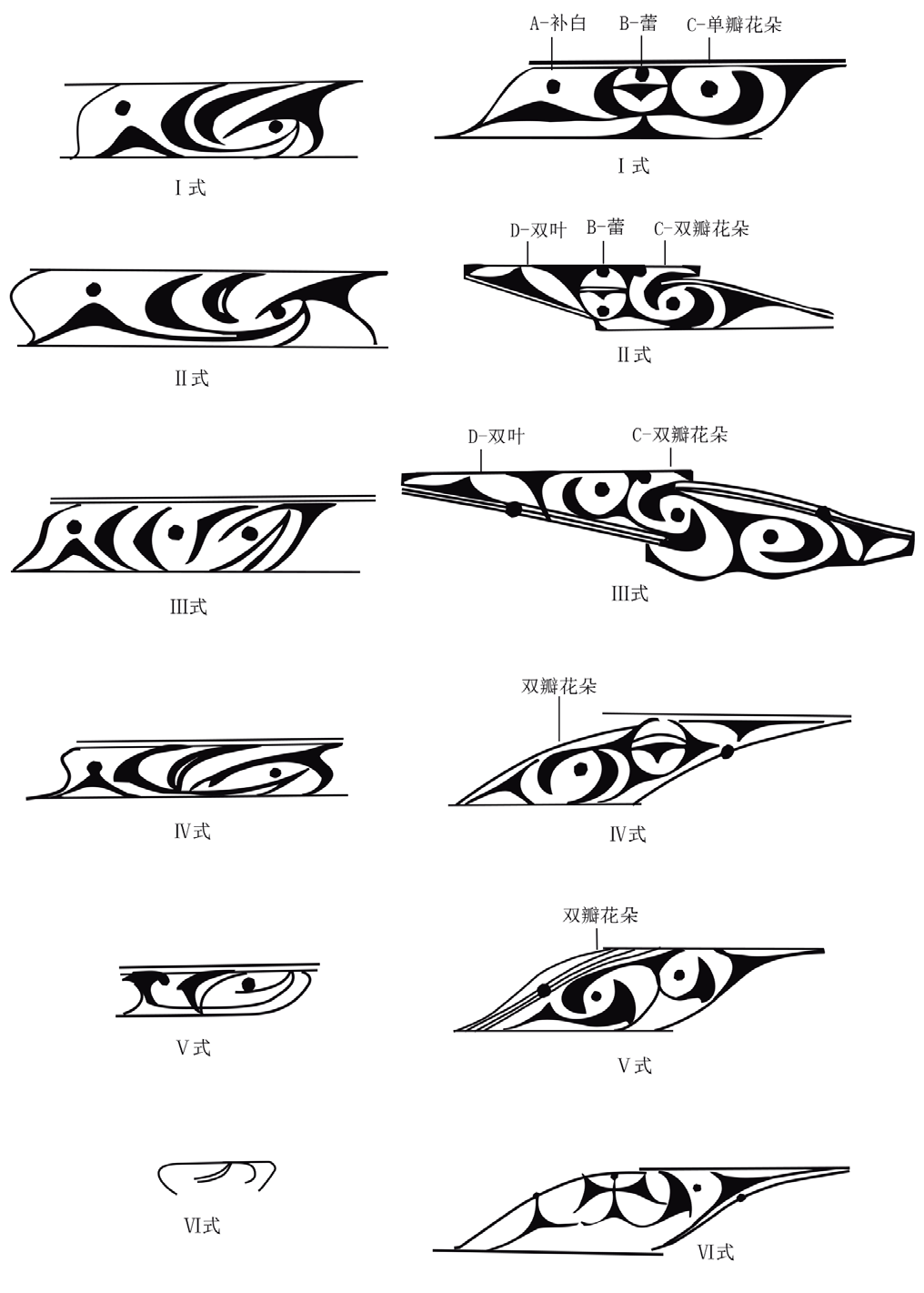

图2 菊科(左列)、蔷薇科(右列)花卉纹演变推测图

庙底沟文化彩陶最主要的纹饰是一种抽象的几何形图案(图2),这种纹饰由圆点、弧边三角和勾叶组成,考古学家苏秉琦先生将其辨识为“花卉纹”,尽管有学者持不同观点,但其似花的造型还是受到了学界的普遍认可。通过对核心展品庙底沟文化彩陶纹饰的分析,提炼出展览的两个核心意象“花”与“华”,“花”代表庙底沟文化彩陶典型花卉纹样,“华”与“花”同音且能够指代中国。

根据核心意象,在展览学术顾问的指导下,展览内容策划团队先后拟定了两版标题。第一版标题“与华相宜——彩陶文化与早期中国”,从形式上看,采用时下展览常用的主标题+副标题格式,主标题“与华相宜”定调展览的宏大意向,副标题“彩陶文化与早期中国”点明彩陶与早期中国的展览主题;从语义上讲,“与华相宜”是西汉瓦当上的四字吉语,寓意着像壁立万仞的华山一样,能够经过时间的洗礼,世代长久存续,这里的“华”正好与庙底沟文化重要遗址、出土丰富彩陶遗存的陕西华县泉护村相暗合,从史前考古遗址到汉代文物再到今天的自然文化景观,勾连出彩陶与中华文明由古及今的深厚渊源。第二版标题“彩陶·中华——中国五千年前的融合与统一”,主标题“彩陶·中华”切题精准,阐明展览焦点为彩陶与中华文明,副标题“中国五千年前的融合与统一”进一步解释说明,以彩陶视角讲述早期中国社会复杂化进程,主标题与副标题前后呼应、相得益彰。第二版标题相较第一版标题,不仅保留了“花”与“华”的核心意向,还在结构上用定义与说明的方法,使标题更加醒目、易于理解,读来朗朗上口,借由文字营造出的磅礴大气之感油然而生,同时起到激发观众观展兴趣的作用。

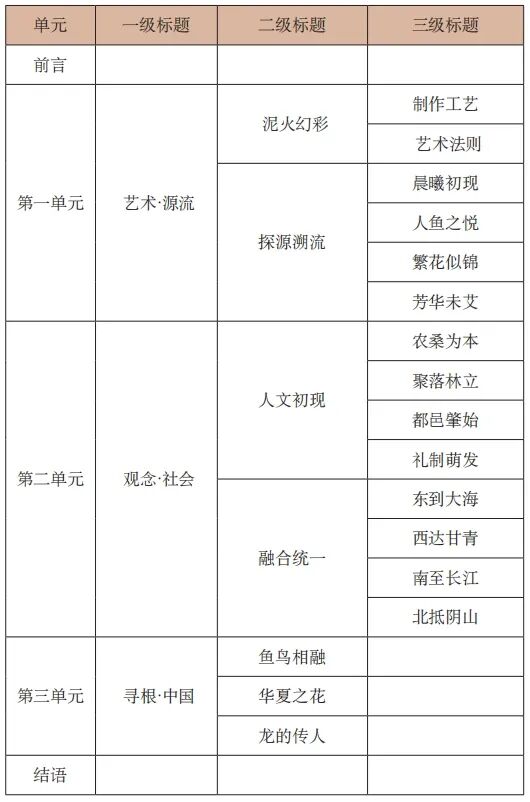

二,展览非线性叙事结构文本的生成

历史类展览是包含大量文化类题材发展脉络的一种展示类别,一般通过文物以及辅助展品系统展示一个国家、一个地方、一个事件或一个领域历史发展过程和发展规律。比照这个定义,“彩陶·中华”展是典型的历史类展览,讲述的是史前时期庙底沟文化彩陶发展脉络及彩陶在早期中国形成中的重要作用这个故事。在展览叙事方式上,不同于单一的由早到晚的线性顺叙,“彩陶·中华”展采用多线并行的叙事方式,建构了一个多层嵌套的叙事结构,通过构筑一条彩陶“是什么、为什么、怎么样”的叙事线索,将“艺术·源流”“观念·社会”“寻根·中国”三个单元串联起来,使其形成“器物→社会→文化”这样的内在逻辑关联,抽丝剥茧、由表及里、由浅入深地揭示出彩陶重要的历史文化价值(表1)。

表1“彩陶·中华”展览框架结构

第一单元“艺术·源流”由“泥火幻彩”和“探源溯流”两小节组成。其中“泥火幻彩”小节讲述彩陶的定义、彩陶如何制作以及彩陶纹饰的构图法则三个问题。在这一部分,采用信息前置法,通过展示彩陶纹饰不同视角的观看效果,教会观众欣赏彩陶纹饰的方法,使其快速进入展览情境。“探源溯流”小节按照时间顺序,依次呈现渭水流域老官台文化、半坡文化、庙底沟文化、仰韶时代晚期四个阶段的彩陶,勾勒出彩陶从出现、发展、繁荣到衰落的谱系脉络。“泥火幻彩”与“探源溯流”两小节为并列逻辑关系,分别着重解构了彩陶的艺术价值和彩陶完整的生命发展史,以艺术视角建立起观者对展览的第一印象,满足观众对彩陶的审美需求和背景知识诉求,帮助观众更好理解后续观展内容。

第二单元“观念·社会”设置“人文初现”和“融合统一”两节内容。这一部分是对展览核心立意的重点展示,以彩陶为主角串联叙事线索,时间线与第一单元局部重合。“人文初现”小节四部分内容前后相因、互相关联,是一条描绘庙底沟文化时期社会面貌、剖析庙底沟文化时期社会发展一般规律的故事线。从庙底沟文化时期较为发达且多样的生业经济切入,展示庙底沟文化核心区聚落数量的增多和中心聚落规模的扩大,聚焦到这其中高等级聚落的代表——陕西高陵杨官寨遗址,展示其内部以彩陶为主要媒介所呈现出的社会复杂化特征,进而提炼和凸显彩陶作为“礼”的物质载体的表征。在“融合统一”小节,讲述以庙底沟文化最具代表性的器物——花卉纹彩陶的传播,展示不同地区人群对庙底沟文化观念的接受与认同,以此来呈现史前中国第一次文化大整合的恢宏历程。这一小节叙事视角依旧锁定在庙底沟文化时期的社会,在前一小节“人文初现”的基础上,从庙底沟文化核心区域向外扩展,根据扩展区域考古学文化属性的差异,将庙底沟文化花卉纹彩陶的传播路径划分为东到大海、西达甘青、南至长江、北抵阴山四个传播方向,以这四部分内容呈现庙底沟文化强大的渗透力和影响力,着重向观众展示庙底沟文化花卉纹彩陶的传播过程,正是早期中国重瓣花朵式的多元一体文化格局形成的关键时期。

第三单元“寻根·中国”包括“鱼鸟相融”“华夏之花”“龙的传人”三小节,这一部分叙事形式转变为追溯与回顾,时间线与前两个单元有局部重合,单元内部各小节的时间线亦有重叠,目的在于着重表达庙底沟文化彩陶形成所反映的文化融合以及彩陶凝结的民族记忆。在本单元首先建立了“鱼纹—半坡文化—炎帝”“鸟纹—庙底沟文化—黄帝”这两组对应关系,接着在“鱼鸟相融”小节解读能够反映鱼、鸟关系的彩陶纹饰,以此来描述半坡文化(炎帝)与庙底沟文化(黄帝)既争斗冲突又融合继承的关系。“华夏之花”小节,通过苏秉琦先生有关华人的论断以及《史记·五帝本纪》中记载的黄帝四至的范围,勾连庙底沟文化花卉纹彩陶与华山、华族可能存在的联系。“龙的传人”小节,呈现庙底沟文化彩陶上一类特殊的纹饰——“龙纹”,试图说明彩陶作为重要的物质载体,可能记录了民族文化图腾形成的“密码”。

三个单元各有侧重,分别以一条河(渭河流域)、一个遗址(陕西高陵杨官寨遗址)、一个文化观念(“华夏之花”彩陶)为重点,通过“大主题,小专题”的形式,搭建出在逻辑上有递进关系、彼此又相对独立的展览叙事结构,使得彩陶回归到不同尺度的历史情境中,让展览的展品主角彩陶,从不同维度、不同视角、不同层面去讲述关于早期中国的故事。

三,以建构故事片段手法组织展品

在清晰的展览架构之下,将成组的展品放入到展览这个意义之网中,通过多样化的展品组合来诠释不同板块的主题,以展品组合的情节化设置,建构故事片段,来驱动展览各部分叙事向前发展。在“彩陶·中华”展的三个单元中,内容策划团队将245件(套)文物划分成57组展品,数量最多的一组近30件,数量最少的一组展品有1件文物,可视为展览最小的主题单位。

第一单元“艺术·源流”安排16组文物。其中,第一小节“泥火幻彩”的第一部分内容“制作工艺”版块,安排红彩、黑彩、白色陶衣装饰的彩陶钵1件和颜料研磨器具1组,展示史前工匠高超的制陶工艺;第二部分内容“艺术法则”通过7件风格各异的彩陶,展示彩陶多样的构图方式,反映史前先民较为成熟的艺术设计理念。第二小节“探源溯流”呈现渭水流域彩陶发展谱系脉络,第一部分内容“晨曦初现”,根据器物底部特征差异,选取附加三足的彩陶钵和平底或圜底的彩陶钵2组展品,旨在展示不同形态的老官台文化彩陶;第二部分内容“人鱼之悦”分为人面鱼纹、鱼纹、其他动物纹、几何纹、刻划符号4组展品,展示半坡文化彩陶整体特征;第三部分内容“繁花似锦”分为鸟纹、花卉纹、蔷薇科抽象花卉纹、菊科抽象花卉纹、几何纹5组展品呈现庙底沟文化彩陶之美;第四部分“芳华未艾”分为仰韶时代晚期彩陶和马家窑文化彩陶2组展品,表现渭水流域彩陶发展走向衰落,及彩陶发展中心西移并孕育马家窑文化彩陶发展壮大的过程。

第二单元“观念·社会”一共设置36组文物。第一小节“人文初定”的第一部分内容“农桑为本”,选取粟、黍、稻米3种炭化农作物遗存,储粮陶器,与纺织相关的牙雕蚕,与狩猎、饲养相关的动物遗存和工具各1组,旨在全面展现庙底沟文化时期稳定的生业经济基础为社会的复杂化发展提供物质保障;第二部分内容“聚落林立”,以所属遗址为展品的分组标准,选取庙底沟文化核心区的甘肃秦安大地湾,陕西陇县原子头、千阳丰头、华县泉护村、华县兴乐坊,山西临汾桃园、垣曲下马、夏县西阴村,河南陕县庙底沟等9个遗址的9组彩陶,展示庙底沟文化时期聚落数量增多、规模扩大,聚落出现等级分化现象;第三部分“都邑肇始”,通过生产工具、墓葬以及灰坑出土的特殊纹饰彩陶3组展品,呈现陕西高陵杨官寨遗址作为大型中心聚落体现出的规划意识,具体剖析其社会复杂化的关键特征;第四部分“礼制萌发”,选取表现宴饮之礼的陶器和丧葬彩陶用器,杨官寨遗址西门址出土的特殊纹饰的彩陶、成组的标准化陶器、人面形陶器以及璧、琮、陶祖等特殊用器4组,揭示史前先民礼敬天地的思想观念。通过形制相似、纹饰风格统一的钵、盆、罐等规范化制作的三大类彩陶,说明彩陶绝不是普通的生活用具,而是统一化思想的器用表达,是具有多重礼仪性质的重器,参与了史前社会运转秩序的构建。第二小节“融合统一”的展品布局,以《史记·五帝本纪》所记载的黄帝“东至于海,登丸山,及岱宗。西至于空桐,登鸡头。南至于江,登熊、湘。北逐荤粥,合符釜山,而邑于涿鹿之阿”四至范围为蓝本设置,从东、西、南、北四个方向上分为四大组,展示庙底沟文化彩陶从核心分布区向外传播的过程。其中“东到大海”版块选取了大河村文化和大汶口文化彩陶,“西达甘青”版块选取宁夏、甘肃、青海出土彩陶,“南至长江”版块选取河南邓州八里岗、湖北枣阳雕龙碑遗址和大溪文化、崧泽文化出土彩陶,“北抵阴山”版块选取晋陕高原和红山文化、大司空文化、白泥窑文化出土彩陶,展现彩陶在如此大范围内显示出的高度统一性,表明庙底沟文化与周边文化的碰撞与融合,逐渐在中华大地上形成了以中原文明为中心的“重瓣花朵”式文化格局。

第三单元“寻根·中国”布局5组展品。第一小节“鱼鸟相融”分别展示代表半坡文化的鱼纹彩陶、代表庙底沟文化的鸟纹彩陶和鸟形象陶器、能够反映半坡文化和庙底沟文化关系的鱼鸟形象共存一器的彩陶,着重展现以彩陶为媒介体现的半坡文化与庙底沟文化征战融合的历史过程;第二小节“华夏之花”展示庙底沟文化核心区的花卉纹彩陶1组,旨在说明“鱼”“鸟”共融后绽放成的花卉纹彩陶可能就是华族得名的由来;第三小节“龙的传人”选取杨官寨遗址的龙纹彩陶以及红山文化的玉玦形龙,展示作为中华民族图腾的龙形象,也经历过彩陶这一载体的塑造。

有研究表明,半坡文化和庙底沟文化可能分别属于炎帝和黄帝族系的遗存,他们共同构成华夏集团文化。根据这个研究结果,内容策划团队将彩陶展品与《山海经》《史记》所描述的关键性历史事件、传说人物结合在一起,使展览内容的故事性进一步提升。崇鱼的半坡文化和崇鸟的庙底沟文化先民,不仅将他们的精神信仰绘制在彩陶上,还将两个部族之间的互动也记录了下来。从“鱼强鸟弱”到“鸟强鱼弱”再到“鱼鸟共融”以及“鱼鸟共融”后产生的庙底沟文化花卉纹,借由彩陶纹饰的发展演变,讲述了一段五千年前文化融合的历史故事。

四,余论

运用叙事学理论构思历史类展览,是增强展览故事性、提升展览可阅读性的一种常用手法,这种方法具有积极的借鉴意义,然而展览策划并没有固定的范式和模板,也不必拘泥于以叙事性的强弱来衡量展览质量的高低。像“早期中国”这样历史类史前专题的系列展览,能够获得各界积极评价的关键,在于策展人员对于学术成果的理解和转化是否充分。一方面,史前时期年代过于遥远,能够应用的研究文献大多为间接史料,这些材料隐藏着探索真实历史的关键线索,如果没有相关专业背景或者考古学理论的积累,展览的科学性很难得到有效保障,因此要谨慎平衡展品与文献史料、神话传说在诠释目标主题时的比重;另一方面,间接史料的不确定性也可以成为展览叙事的优势,为策展人提供更大的创作空间,而要将这种优势最大化,可以通过借鉴认知考古学、过程考古学方法来提升故事思维,丰富场景化表达,因为无论是历史类展览文本建构还是史前考古研究,二者在探索从考古材料到人类行为方面的目标是一致的。

为阅读方便,注释从略,请以正式出版物为准。

本文作者及其工作单位:

胡中亚/ 陕西历史博物馆

本文刊载于《策展研究》2024年第1期