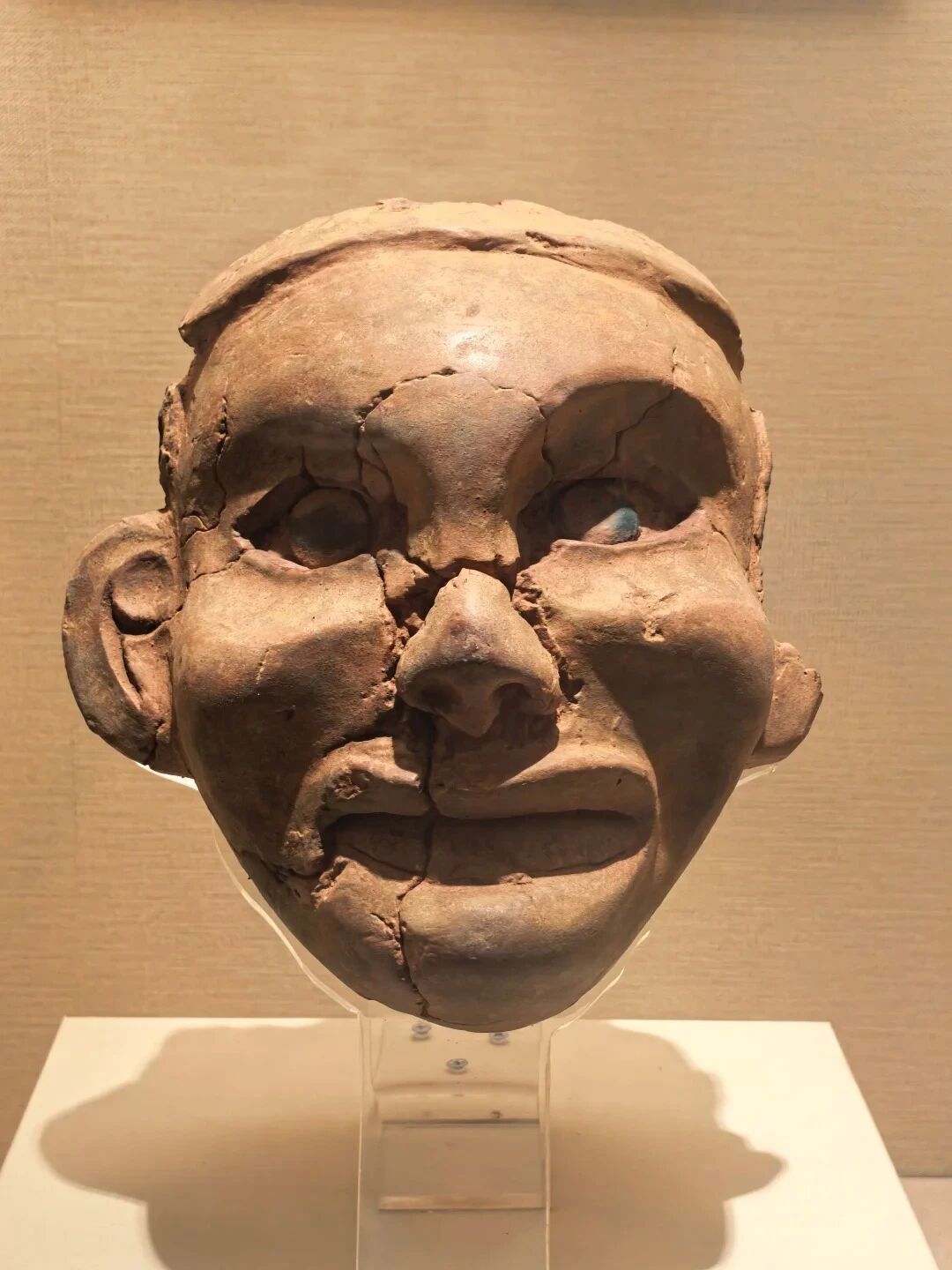

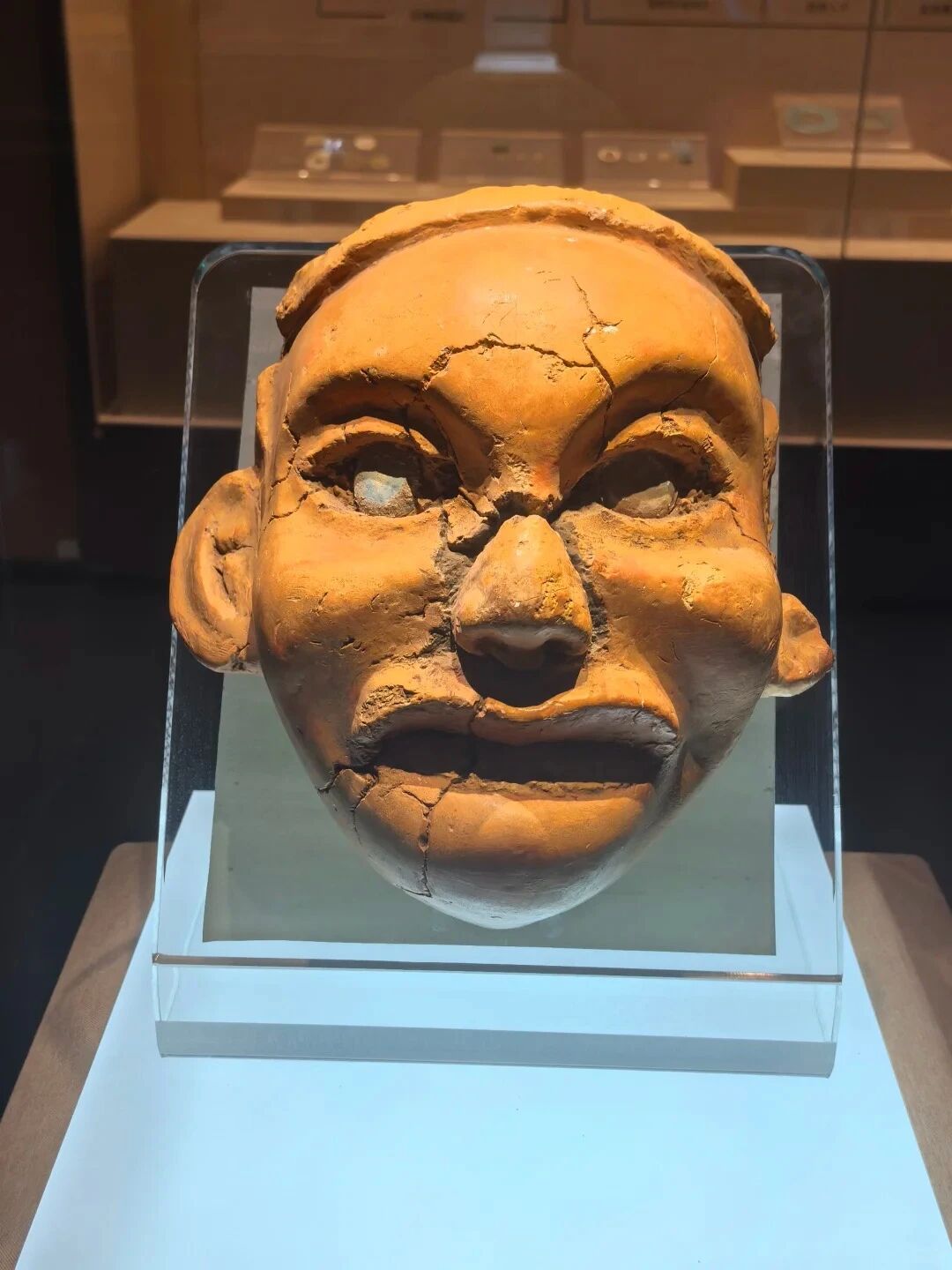

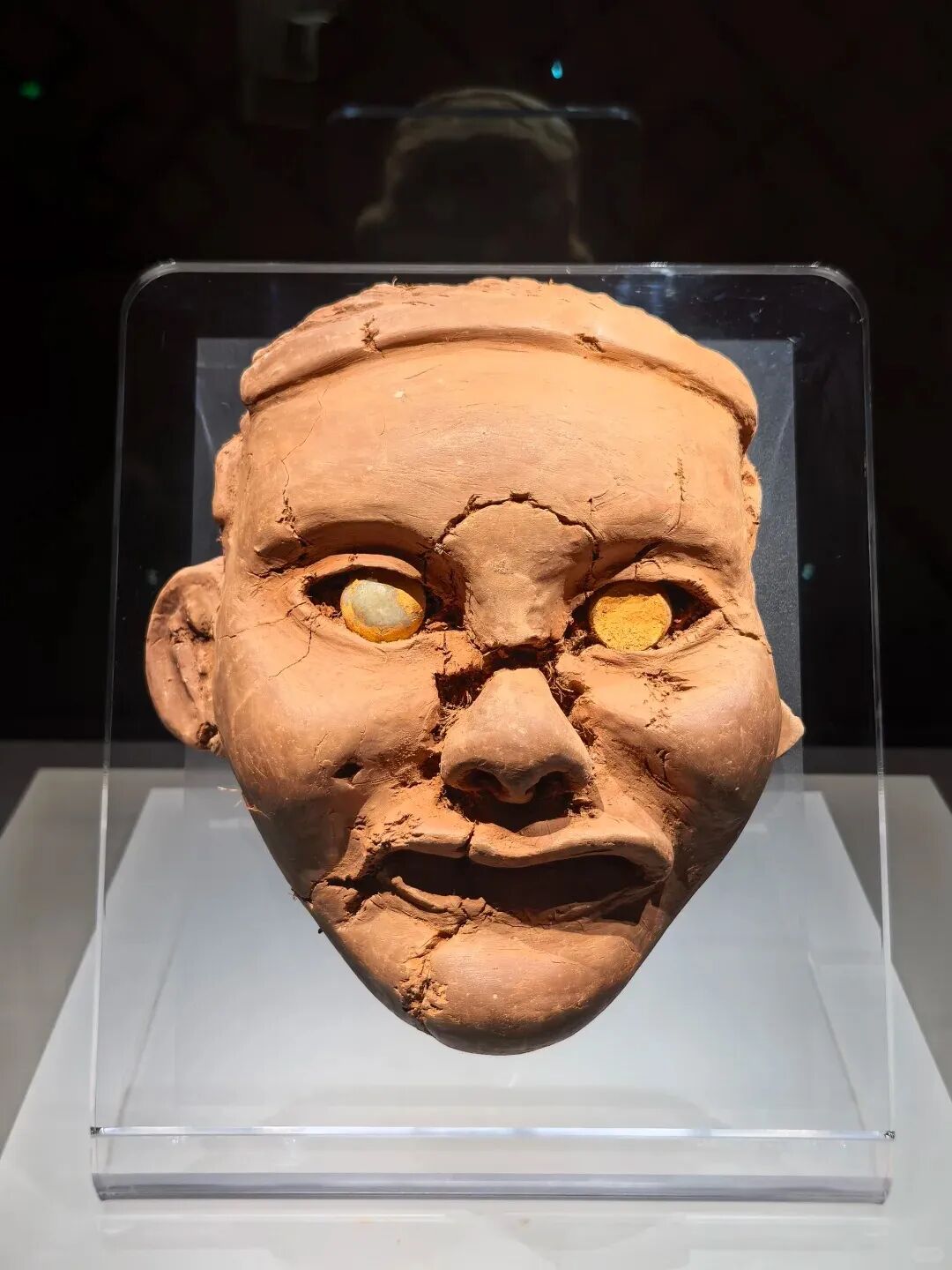

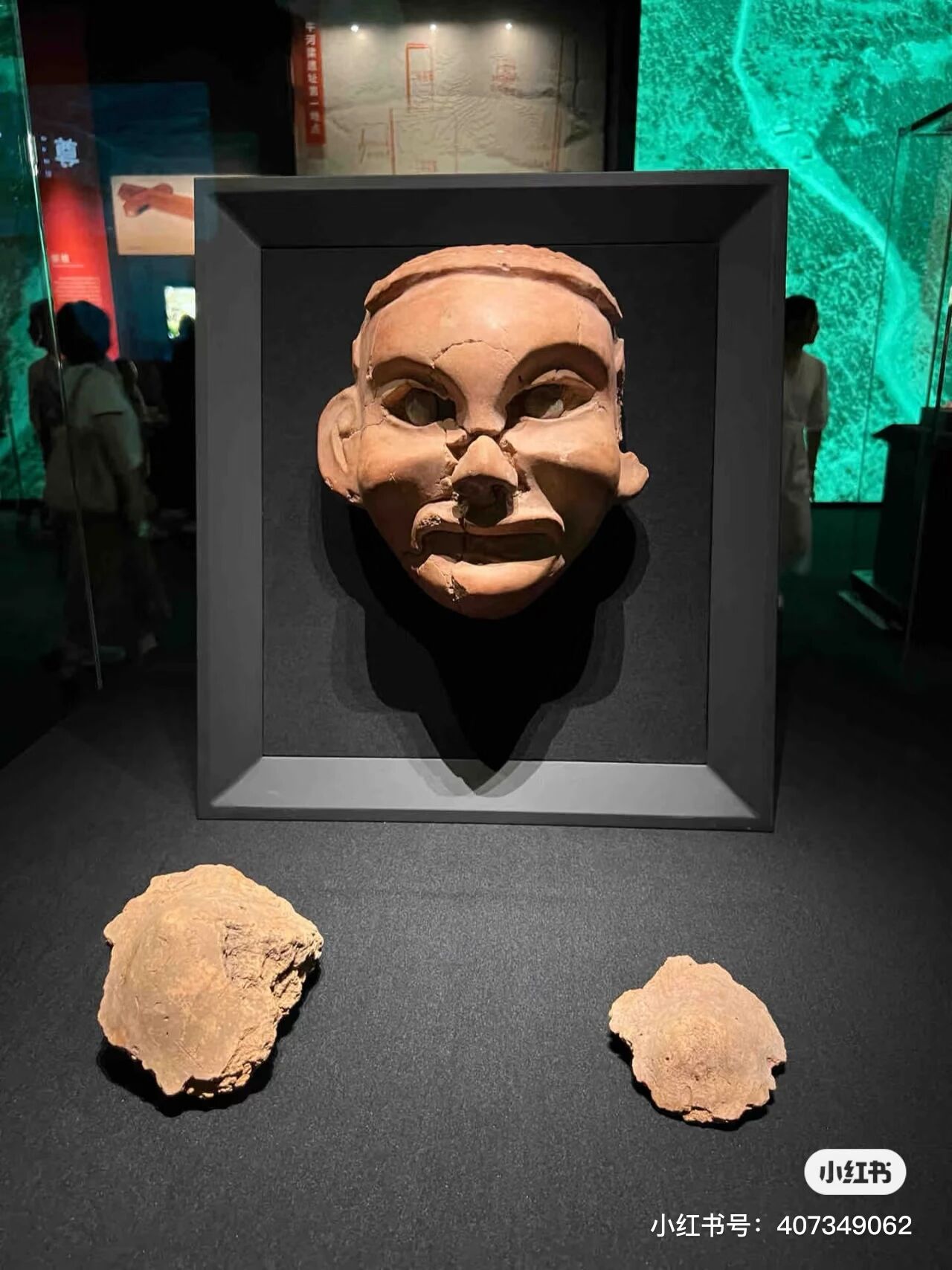

- 上海红山文化特展争议:女神像复制品引发对文物“本真性”的思考

-

2025-10-10

"花了那么长时间来看女神,结果是个复制品?"有去看了上海红山文化特展的观众在小红书上发了这么一条动态,这条动态在24小时内收获74条评论,成为这场文化争议的微小缩影。

辽宁省博物馆

朝阳博物馆

牛河梁遗址博物馆

上海博物馆

一、争议风暴眼:一尊复制品引发的两极评价

造假派: 复制=造假

实用派: "真品在辽宁博物馆都很少展出"

中立派:"建议明确标注复制比例"

文物专家指出: "这尊红山女神像真品属国家一级文物,材质为极易风化的泥质红陶,每次展出都是对文物的消耗。"

二、本真性困境:我们到底在追寻什么?

当我们在博物馆凝视一件文物时,究竟在追寻什么?是材质本身的分子结构?是匠人指尖的温度?还是穿越时空的文化共鸣?

红山女神像的黏土可能已经过数十次修复,其"本真性"本身就是一个流动的概念。意大利文物保护专家提出的"可识别修复"原则或许值得借鉴——让复制品保留部分差异,既保护真品又不误导观众。

三、破局之道:超越非此即彼的思维

1. 分级标注系统:用颜色标签区分"原物""修复部分""推测复原部分"

2. 增强现实技术:扫码可查看文物三维数据与流转历史

3. 对比展示:将同时期残片与复原品并列展出

结语:在真实与传承之间

五千年前,红山先民捏塑女神像时,或许不会想到她的"分身"会引发如此讨论。这场争议恰似一面镜子,照见当代人对文化认知的焦虑与渴望。当我们在博物馆长廊中驻足,重要的或许不是判断"真假",而是保持那份对文明的敬畏与好奇。

最近发布

-

2025-10-12

-

2025-10-12