- 中国湿地博物馆:国家级湿地科普教育示范平台与创新实践

-

2025-09-29

博物馆头条按:中国湿地博物馆(杭州西溪研究院)是我国唯一一座由国家林草局(原国家林业局)批准兴建的以湿地为主题,融收藏、研究、展示、教育、宣传、娱乐为一体的大众化国家级专业博物馆。

近年来,该馆以构建国家级湿地科普教育示范平台为目标,依托国际生态对话、科技探秘、人文艺术共创及社区生态共生四大核心板块,整合科研专家、教育工作者、艺术家及志愿者资源,系统推动“人与自然”可持续发展的多元共建,形成了一批可推广的自然教育创新模式与实践样本。

在当代公共文化服务创新浪潮中,中国湿地博物馆正突破传统角色定位,以跨界融合、场景延伸与模式革新为核心驱动力,构建多维立体的社会教育生态。通过打破自然科学与人文艺术的学科壁垒,嫁接自然主题与生活场景,中国湿地博物馆以“科技+文化”的沉浸式公共文化体验,重塑公众生态认知;以馆外研学、社区微空间和社会协作网络拓展教育服务半径;更以品牌化项目、朋辈互助与公益创新激活公众参与的深层动能。

这种融合、延伸与赋能的系统性实践,不仅重构了博物馆的公共价值,更以科普教育为纽带,推动生态保护意识转化为社会集体行动,为人与自然的和谐共生注入可持续的创新力量。

融合创新:重塑内容生命力

通过跨学科整合与主题创新,加强原创性内容生产。

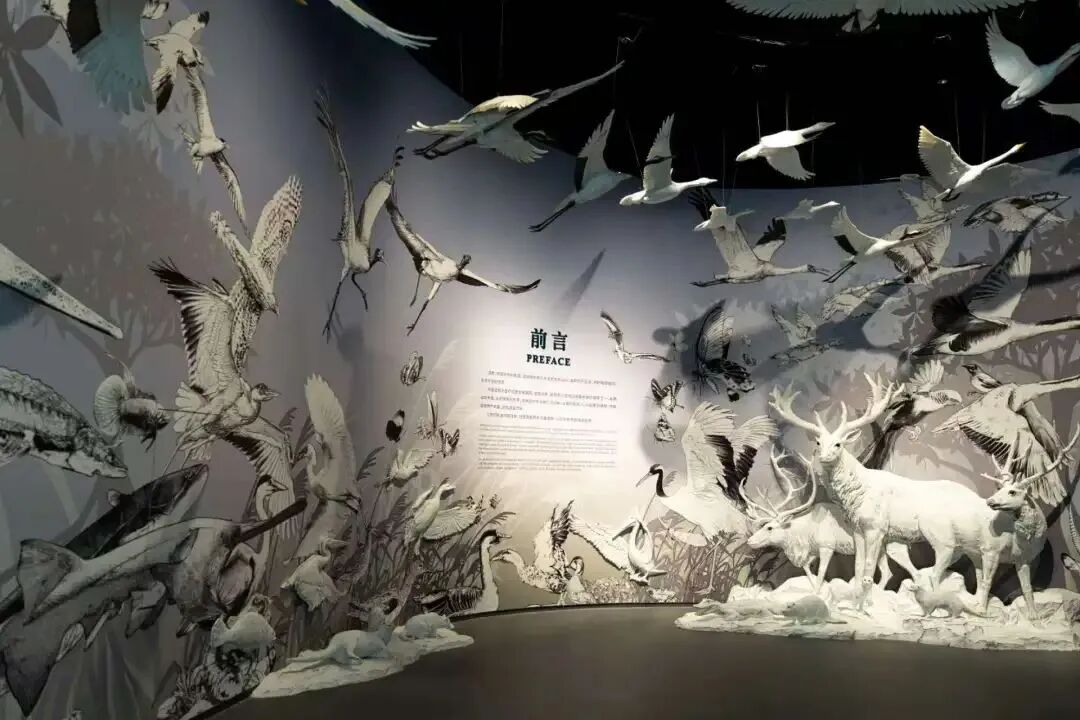

感受自然与艺术的共鸣 :基于生物多样性影像展、珊瑚科普展、中国植物染艺术展、七十二候美学展、在河之洲中国湿地保护成就展等原创展览,探索无动力自然科普展览形式,并延申“科艺融合”的展教模式,将自然科学与人文美学深度结合。

体会自然与生活的交融 :博物馆不只是文化高地,更是文化生活的发生地。通过自然音乐会、拉阔音乐会、普拉提课程、疗愈夜、真人图书馆、站桩八段锦等多元活动,将自然体验融入公众日常生活场景,拓宽博物馆公共服务的边界,吸引公众反复走进博物馆。

感悟自然与文化的共生 :策划“不负春光”系列活动,将湿地观鸟与线香制作、琵琶雅集结合,展现节气文化中的自然之美。在展厅内开辟城市里的小小香草农场,围绕水八仙、古画中的可食用植物等主题开设互动工坊。开发端午龙舟香囊、宋潮运动会卷轴画、水浒英雄在西溪等文创产品,将湿地包含的自然元素与文化元素相结合,深挖在地文化的可能性。

场景延伸:激活教育新场域

突破空间限制,构建多维度教育生态。

推动教育场景多元化 :推出“博物馆+西溪湿地”游船研学路线,推动文旅融合;“年货里的博物学”走进菜市场,打造市井中的自然课堂;联动周边酒店集群,打造自然径与研学课程,为亲子客群提供更丰富无痕的教育体验。

促进教育阵地体系化 :首创“转角博物馆”公共微空间,常态化开展社区科普课程,实现“家门口的博物馆”;累计建设六所校园博物馆,协同学校开设自然教育课程及实践基地;与高校、职业技术学院签订实训协议,让博物馆成为文化、文旅业态的产学研阵地;与俄罗斯、英国、罗马尼亚等多国相关博物馆、高校积极联动,加大自然教育的国际对话,宣传中国生态建设成果。

力求教育合作开放化 :为自然教育机构提供教育场景及教具支持,转化研学公益课程,以“一日主理人”等开放化的合作形式,联动企业及公益组织,建设良好的志愿服务生态圈,形成“专家智库+全民参与+在地实践”协同模式,推动搭建科普教育公共平台。

价值共创:激发全民共生长

以互动方式革新,促进公众与博物馆共同成长。

项目化运作形成品牌 :以点带面从水资源、鸟类等小切入点逐年迭代,不断丰富内容、拓展辐射范围,逐步形成“无水不成杭”“塑鸟”科普项目品牌,获评省级十佳研学路线,形成示范效应。针对暑期教育市场痛点,延长博物馆开放时间,推出亲子夜校、科普之夜等品牌活动。

实践力创造打开路径 :“小孩哥小孩姐”公益讲解服务以馆校合作为基石,从馆校共建延伸至校际联动,形成青少年自主教育新范式。依托校园博物馆公益宣讲团接力传递生态文明宣讲活动,实现“校园博物馆+场馆实践”双轨制,激发青少年参与社会实践的责任感,推动朋辈教育从单向输出转向协作共创,为青少年生态教育提供可复制的行动模板。

创新性打造公益生态 :“幸福鸟”手作项目以“旧物焕新+公益赋能” 为触点,联动全职妈妈、退休群体等多元社群制作“幸福鸟”布艺作品,赋予旧物新生,并将环保理念融入生活细节;手作成品参与义卖,收益注入“‘幸福鸟’公益基金”支持湿地保护,同步招募志愿者团队,以“手作-基金-环保”双线机制,构建“资源再生-社群共建-公益反哺”的闭环生态,实现环保行动与人文关怀深度融合。活动固定每周二上午开展,以“小而美”的行动唤醒公众生态责任,成为可持续社区宣教的标杆案例。

从跨界融合到场景延伸,从模式革新到价值共创,中国湿地博物馆正以系统性创新重构公共文化领域的未来图景。通过“自然+”的多元融合,展览与活动不再局限于知识传递,而是成为唤醒生态感知、联结文化记忆的成长体验。借助馆外场景的立体化拓展,教育服务突破围墙,深入社区、校园乃至公众日常生活,让博物学真正“流动”起来;而品牌化项目与公益模式的持续探索,则激活了公众从旁观者到参与者、从受益者到共创者的角色转变,使生态保护意识在实践参与中生根发芽。

这种融合力、延伸力与赋能力的协同迸发,不仅重塑了博物馆作为公共文化空间的社会价值,更以科普教育为纽带,搭建起人与自然对话的桥梁,推动生态文明建设从理念倡导转化为全民行动。未来,中国湿地博物馆将持续培育沉浸式研学、参与式策展等新型教育形态,以科技赋能文化传承,以人文重塑生态认知,为社会提供全龄段、多维度的生态文化体验场景,在人与自然和谐共生的现代化进程中发挥引领作用,书写博物馆更具生命力的可持续发展篇章。

地址:浙江省杭州市西湖区天目山路402号

编辑:张家瑜 审核:赵娣

最近发布

-

2025-09-29

-

2025-09-29