-

2025-10-27

博物馆光环境设计指南:展陈照明优化与设备更新问题解析

随着我国文化软实力的建设与发展,“博物馆热”现象随之出现。客流激增,一票难求,并持续升温,为博物馆工作带来不小的挑战。不同类型人群对展陈光环境的视觉舒适要求迥异,审美需求也发生着多元化的转变,展览设计不仅要求新求变,更新速度与频率也大大提高,这会造成照明设备的老化速度加剧与日常维护安全方面的隐患频发。尤其是国家近期推出对设备更新的实施政策方案,淘汰旧设备已蔚然成风,并衍生出一些新的问题,作者借工作中遇到之怪现象,以抛砖引玉的方式,将潜在的问题提出,向业内同行发出警醒,防止持续发酵,希望通过本文提供的建议,能对博物馆、美术馆管理者有所帮助。

一,展陈光环境的重要作用

普通人76%-90%的外部知识都是通过视觉获得,感受物体就离不开光,路易斯·哈特曼曾说:“通过巧妙运用光线,有时便能彻底改变整个场景所表达的印象,而无需修改剧本上的文字。”而展陈光环境对展览的重要性,就体现在展陈空间的设计之中,发挥着引导观众的视线,营造艺术氛围,表达设计师情感的作用。光是艺术与技术的载体,是传达设计情感与保障文物安全的屏障。而如何合理的运用新技术,表达展陈的艺术效果与精神价值,皆需要光环境来发挥在展陈空间中的点睛作用。展陈光环境的作用,主要是艺术的表现,还有技术的表现。具体落实到载体上,主要在三个方面发挥作用:

图1 展示中的青花瓷

图2 “四羊方尊”柜内光环境改造前(左图)后(右图)对比

一是对展品材质的表现。光对不同的器物,不同的文物类型,其自身材质的属性不同,需要用光的方式也会不同。如要表现真实的器物材质,除光色选择上,还有用光方式上都需要精心设计,缺一不可,比如对瓷器类展品的用光设计,不同瓷器本身的色泽和器物造型,用的光色冷暖不同处理,展品展现出来的效果,也会截然迥异。通常照明方式采取底部用柔和泛光,顶部减少发光点位的设计,表现出来的效果较好。又如,青花瓷顶部用暖光,底部发光面是冷的光源,浑然一体的瓷器展品,硬是被光分割呈现出不一致现象,可见光色会影响展品材质自身的色彩(图1)。另外,如金器或银器,也需要通过光色表现材质,光色不同,表现手法的不同,表现出来的质感也不一样。很多博物馆、美术馆展览的展品,其真实的材质感是缺失的,有的甚至发生了变异,非此即彼,影响了观众对文物真实性的感知,因此不同的文物,要用不同的光做设计。中国国家博物馆陈列的“四羊方尊”原柜中的展品展示照明设计手法很不合理,柜内光源没有有效投射到展品上,使展品光照明显不足,纹饰呈现不清晰。2022年底重新对“四羊方尊”柜内光环境进行改造,技术上进行调整,采取了“展柜与照明一体化设计”的私人订制手法,在保障文物安全的前提下,不移动展品位置,通过增加新结构件让“四羊方尊”重新焕发出新机,让展品的精美纹饰表现得无与伦比,观展效果大大提升(图2)。类似的博物馆和美术馆展品材质表现方法迥异,不能用单一用光模式去对待不同类型的展品,要想表现好展品的材质感,需要具体问题具体分析。从表1可以看出新改造数据,除照度均匀度有所提高,其它指标没有太大变化,甚至不及原展柜数据,但实际展品效果截然不同,只因为抓住了重点,由于原展柜灯具光衰严重,照度不均衡才导致展品的细节难辨别发力点,这也是照明设计的巧妙之处。

表1 “四羊方尊”新旧展柜光环境采集指标信息表

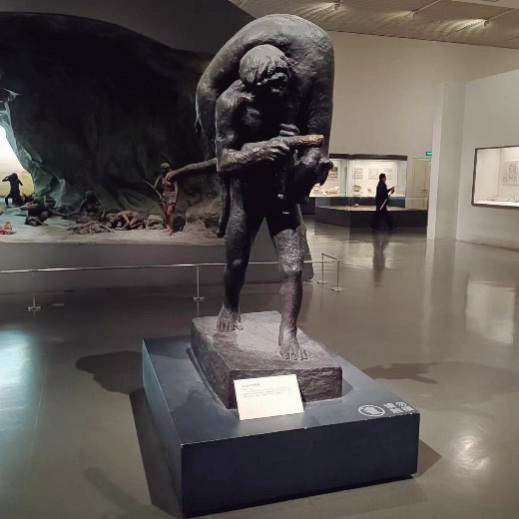

图3 背鹿人塑像照明改造前(左图)后(右图)对比

二是光对展陈空间的表现。光环境是营造空间氛围非常有价值的有效手段。舞台美术家阿道夫·阿皮亚曾说:“光线的灵活性无比神奇,它的清晰度变化多端,颜色绚丽多彩,能演绎调色板上的各种变化,能像音乐一般在空间渲染出和谐。”但无论是哪种形式,光都是可以被灵活用来塑造的,通常博物馆被光打造成“黑匣子”的暗环境,美术馆则基本营造成“白匣子”的展陈空间。设计师可以通过光来实现设计师心中所想,或是明亮开场的光环境感觉,或是焦点注视的场域感,这些皆需要前期做设计的时候,要有一个定位方向,对空间有一个正确的理解,用光对设计的空间要表达什么,要实现什么目的需求,要用什么技术手法来营造,需要设计师做光环境设计时,提前有一个认识,知道自己在营造什么样的用光空间,不同的光环境对观众的体验感是不一样的,这也是其它设计素材难以实现的效果。如:中国国家博物馆原基本陈列“古代中国”里的背鹿人塑像,照明改造前与周围环境一体,没有亮度对比关系与时空交错感,通过增加展品在空间中的冷暖对比关系,以及展品自身的明亮感,以及带有指引方位的光影,来引导观众参观的流向,让展陈空间氛围顿时活跃起来(图3)。

图4 展示中的佛宫寺释迦塔模型

勒内·笛卡尔说过:“我思,故我在。”光是设计师最有力的工具之一,对照明技术手法的运用,同是一盏灯,不同的技术手段运用,表现出来的效果也会不同,比方照射一个展品,是点光重点光,还是柔和的散光,用光的方向,光的位置,它都会把这个展品表现出完全不一样的视觉效果。技术的表现,是光影呈现的外在因素,包括光的形状,光环境氛围的表现,都跟技术有关。其实用光的技术,没有好坏之分,跟是否恰当与合适有关。当然博物馆、美术馆专业级照明产品,是可以灵活调整各项技术参数的,包括出光的角度,出光的范围,这都是可以实现的,好的厂家可以为灯光设计量身定做,博物馆可以与合作厂家保持密切联系,经常沟通了解新技术,才能用好光这个技术媒介,实现无限可能的效果。无论是聚光的效果,还是炫酷的效果,或者颜色变化的感觉,或者聚光的舞台体验感,都是光与影技术碰撞的结晶。再举一个“古代中国”基本陈列照明改造的案例“佛宫寺释迦塔模型”,设计运用了舞台照明,利用小型编程设备DM512设备,模拟了日照的变化,在展厅空间中营造了一个斗转星移历史年轮不断更替的变化感,借以隐喻历史的时空轮回,不仅让展品在空间中大放光彩,还可以带动观众生动地去讲故事(图4)。

二,展陈光环境设计与管理的关系

守护好、传承好历史文化遗产,始终是博物馆、美术馆工作的重中之重。光环境的营造,离不开好的照明设计,但好的设计更要依托馆方的科学管理与运维来实现,设计是想法,实现效果靠的是科学技术,运用不同的技术,艺术效果会发生质的改变,如果技术不匹配,光环境效果也会大打折扣。“古代中国”展示的“错金银云纹青铜犀尊”效果存在以下痛点,一是展品整体灯光较平,没层次感;二是展品的纹饰暗淡,无法再现工艺的精美;三是青铜器的质感缺失,无法辨别其颜色的属性。经过全新的技术研发工作后,顶部照明采用迷你低压导轨射灯的方式并引入色温调节智能控制程序,编译光色及明暗动态变化的照明模式,模拟出白天光线的自然更替,以静态文物动态化呈现的创新思维,展现犀牛的活力,并增加其观赏性与趣味性。底部打光突破了现有的常规展陈方式,大胆采用了多次反射光,间接照明方式对犀尊腹部部位进行漫射补光,这种方式在展陈照明技术上属于首创,为旧展柜照明提升提供了新思路(图5、图6)。当然,想要实现设计效果,不仅需要优质光源,还需要足够的预算资金。

图5 对研发灯具进行安装测试

图6 青铜犀尊光环境改造前(左图)后(右图)对比

现在,市面上的光源可谓琳琅满目,如果没有专业知识去甄别,是很难选出较好的优质光源来做应用的。如果在招投标时,不对竞标者的技术参数进行专业的、真实的审核,最后所选出来的光源,可想而知是什么样的产品。如果仅凭价格的因素,或是品牌的因素,或是人为喜好来操作指标,最后导致即便是有好的想法做光环境设计,也无法用好的技术产品来实现效果。

另外,很多博物馆、美术馆开展后,对照明产品的后期管理缺失。现在大多数开馆即工作结束,对损耗型照明产品没有预期规划,不知道它的生命周期规律,后续没有资金和人员管理。通常照明产品的使用周期为5年,很少有品牌能使用10年以上,另外,配套的电子配件如驱动电源、调光电源、调光旋钮等部件,一般使用寿命为3年,需要前期做规划,预留资金做支持,或与生产厂家保持紧密合作关系,才不至于后期影响展览正常运营。在管理方面,需要有专人负责维护和管理,要有目标与计划来做科学管理,这方面国内很多大型博物馆、美术馆往往也缺乏规划,需要强烈呼吁有关部门重视后期管理问题,让管理与维护变为常态化规范化。

三,展陈光环境设备更新常见问题分析

2024年5月21日,国家发展改革委、国家文物局等部门联合发布《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》,在国家政策的驱动下,各地方将加快落实推动文化和旅游领域设备更新,实施文物保护利用能力提升,加快替换博物馆老旧设备。但是如果缺乏专业指导,盲目跟风,极易在初始阶段就出现问题。

以展陈光环境的设备更换问题为例,展陈光环境大体分为空间照明和展柜照明两大类。空间照明分为:场景空间、洗墙空间、艺术品空间、光影空间、版面空间以及其它组合型空间的照明。展柜空间照明可细分为、独立展柜、大型通柜、壁柜、扁平柜、斜柜、不规则展柜等。

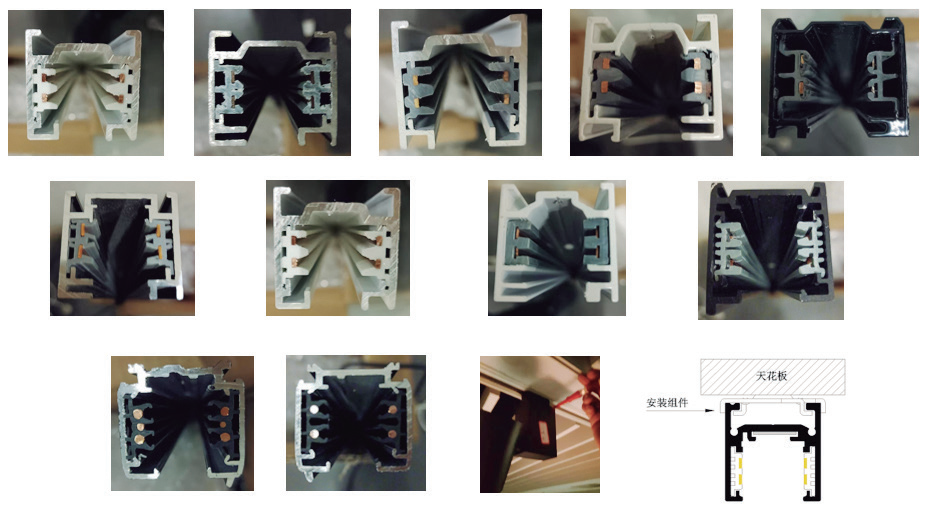

图7 征集测试的11家企业的导轨

空间照明的设备更换,涉及电器的配电功率容量,安全性保护,绝缘等级等。另外,导轨和线路也是重要的设备更换环节,不光是简单地更换旧光源,还需要全方位地以旧换新才够稳妥。一些博物馆可能迫于现金流的节省,在实际操作中仅换一下新光源,还会保留原旧设备的导轨不予更新,这会为将来展陈的安全性埋下伏笔。中国国家博物馆曾征集测试过一批厂家的导轨,共有11家企业参与。如图7所示,11家企业的导轨外观与内部结构各不相同,导轨质量差别也很大。导轨属于基础件,质量差的会导电不好,容易漏电和影响光效。另外,旧导轨时间长了会产生电阻不均匀,导电效果差等问题,安全防护等级也会随着时间长度自然下降。

展柜照明设备的更换,不应是简单的以旧换新,也不宜铺张浪费,要与时代的发展相适应。展柜是博物馆、美术馆陈放文物最为重要的配套设备,肩负有文物保护及展现文物美感的双重责任,而传统的陈列展柜,尤其是基本陈列多为标准展柜,临时展览除了使用标准展柜之外,有时也会利用型材搭建临时展柜。替换旧展柜时如果仅仅把展柜换成低反射玻璃只是解决了部分问题,即减少了二次光源反射现象,其整体光品质还远远不够完美。

图8 中心柜统一顶光的照明效果

展柜厂家通常采取大规模工业化生产模式,一个展览或一个馆统一定制展柜,其照明手法和外观基本一致,这就存在一些问题,在展柜功能使用上,会缺少灵活性的弊端。如图8所示,中心柜统一顶光设计,部分展品由于器物造型上大下小,会阻挡光线效果,使展品主要纹饰无法体现出来。博物馆、美术馆展示的文物类型复杂多变,无论材质和造型,还有尺度与比例,以及各种文物组合的搭配,对不同光敏感类型的展品,需要因陈列内容表现的需求相互混搭,尤其是临时展览,特别在时间紧,任务重的前提下,统一形式,是很难满足快捷布展的使用功能,调光也不方便,配光更不灵活,会受到空间限制。未来量体裁衣或私人订制的柜内光环境设计模式,必将会大有可为,当前不应该急着用简单统一的方式,以旧换新来应付工作。

四,设备更新中的潜在风险

在博物馆、美术馆中不乏出现因盲目跟风替换老旧设备的现象,其中存在一些潜在风险。

首先,申请资金和汰换旧设备,目前各博物馆、美术馆皆缺少科学依据,大多参考资料来源于以往旧设备价格和数量的统计,并作为新项目申报资金的依据。其次,采取局部整改而不是整体性地替换旧设备,是一种治标不治本的下策,与光环境有关的电器设备与光源,仅选择其中部分老旧设备进行替换,即便替换完成,依然存在安全隐患,设备损坏有时也不一定是光源,还会因类似调光器或电路等旧设备老化问题引发风险。最后,传统光源与LED产品本身发光原理就存在巨大差异,尤其在电压和节能方面,光效也大有提高,现在LED导轨射灯25W的光源,就完全可以替代传统光源100W的卤素射灯,而且性能更加优越,价格也存在巨大差异。所以如果没有前期光环境设计,就开展旧设备更换措施,直接购买新设备是不科学的操作行为。

此外,替换旧设备也需要评估,照明设备还有相关电器设备,在使用寿命和设计年限上完全不一样,光源保质期一般为5年,有些厂家仅承诺3年,但质量优异的光源产品,寿命长达十几年,这些情况皆需要具体情况具体分析。玻璃、空调设备、展柜启动设备也一样,不能一刀切,需要进行综合系统评估,需要技术专家来做科学的改造建议,才能有相对保险一些的提升改造方案,不能无目的采取行动计划,否则会造成大量的资金浪费行为。值得注意的是,在制定招标文件时,一定得需要专业技术人员来把关,尤其涉及技术设备专业知识的文件,不能让非专业人士担任此类工作。

五,探讨问题解决的途径

针对上述问题,笔者认为主要还是缺少参考依据。此次项目团队曾承担制定文化行业标准WH/T94-2021《美术馆光环境评价方法》,该标准是针对美术馆或类似美术馆场馆光环境的评价方法,虽然内容在使用范围上有局限性,缺失部分针对“博物馆光环境的评价方法”,“先有法可依,才能有的放矢”。呼吁有关部门就目前《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》的通知精神,考虑将博物馆光环境的评估标准与此政策相适应。

另外,行业内部还需要大力培养人才,才能让此类工作得以落实。没有专业人员来实施任务,即便政策出台,缺少懂专业的人来操作,也是枉然。专业的事情需要专业的人来管理和负责,遵循这一原则,博物馆各项事业的发展,才有希望奋力前行。

为阅读方便,注释从略,请以正式出版物为准。

本文作者及其工作单位:

艾晶/中国国家博物馆

本文刊载于《策展研究》2024年第1期