- 北京“博物馆之城”建设现状、问题与对策分析 | 沉浸城市智库

-

2025-10-10

编者按

博物馆作为历史的保存者和传播者,是连接过去、现在与未来的文化桥梁。北京作为中国的首都,拥有丰富的历史文化遗产和众多博物馆资源,而博物馆作为城市历史文化传承的重要载体,在文旅融合的时代背景下正焕发新的活力。北京积极推进“博物馆之城”建设,取得了显著成效,但也面临诸多挑战。本文将深入剖析北京“博物馆之城”建设的现状与问题,借鉴国内外经验,提出针对性的对策建议,为北京“博物馆之城”的未来发展提供参考。

01北京“博物馆之城”建设现状剖析

1丰富的博物馆资源

2023年,北京市备案博物馆总数达到226家,涵盖历史、文化、艺术、自然科学、科技等多个领域。故宫博物院、中国国家博物馆、首都博物馆等在藏品数量、质量和展览水平等方面都具有较高水准。这些博物馆如同一颗颗璀璨的文化明珠,吸引着无数游客前来探索。

2政策支持与发展规划

北京市政府出台了一系列政策支持“博物馆之城”建设。《北京博物馆之城建设发展规划(2023-2035)》明确了建设目标、重点任务和实施步骤,为博物馆事业的发展提供了有力的政策保障。“博物馆之城”规划2025年每10万人拥有1.2座博物馆,2035年将达2座!全域活态博物馆与“两轴四区多点”空间布局,构建全球文博新地标,打造智慧文化新生态。这些政策为“博物馆之城”的建设与发展指明了方向,注入了强大的动力。

3社会参与度逐渐提高

随着公众对文化生活的关注度不断提高,北京博物馆的年观众量已超过5000万人次。不少博物馆积极开展社教活动、文化讲座、志愿者服务等,进一步增强了公众对博物馆的认同感和参与度。博物馆逐渐成为人们学习知识、陶冶情操的重要场所。

02北京“博物馆之城”建设存在的问题

1博物馆布局与分布不合理

规划指出,北京市16个行政区中,8个区没有区级综合博物馆,博物馆数量分布与城市建设规划不匹配,与文化遗存资源空间分布不均、主题不清,尚未形成全域博物馆总体布局。这导致部分区域居民参观博物馆不便,也影响了博物馆资源的整合与协同发展。

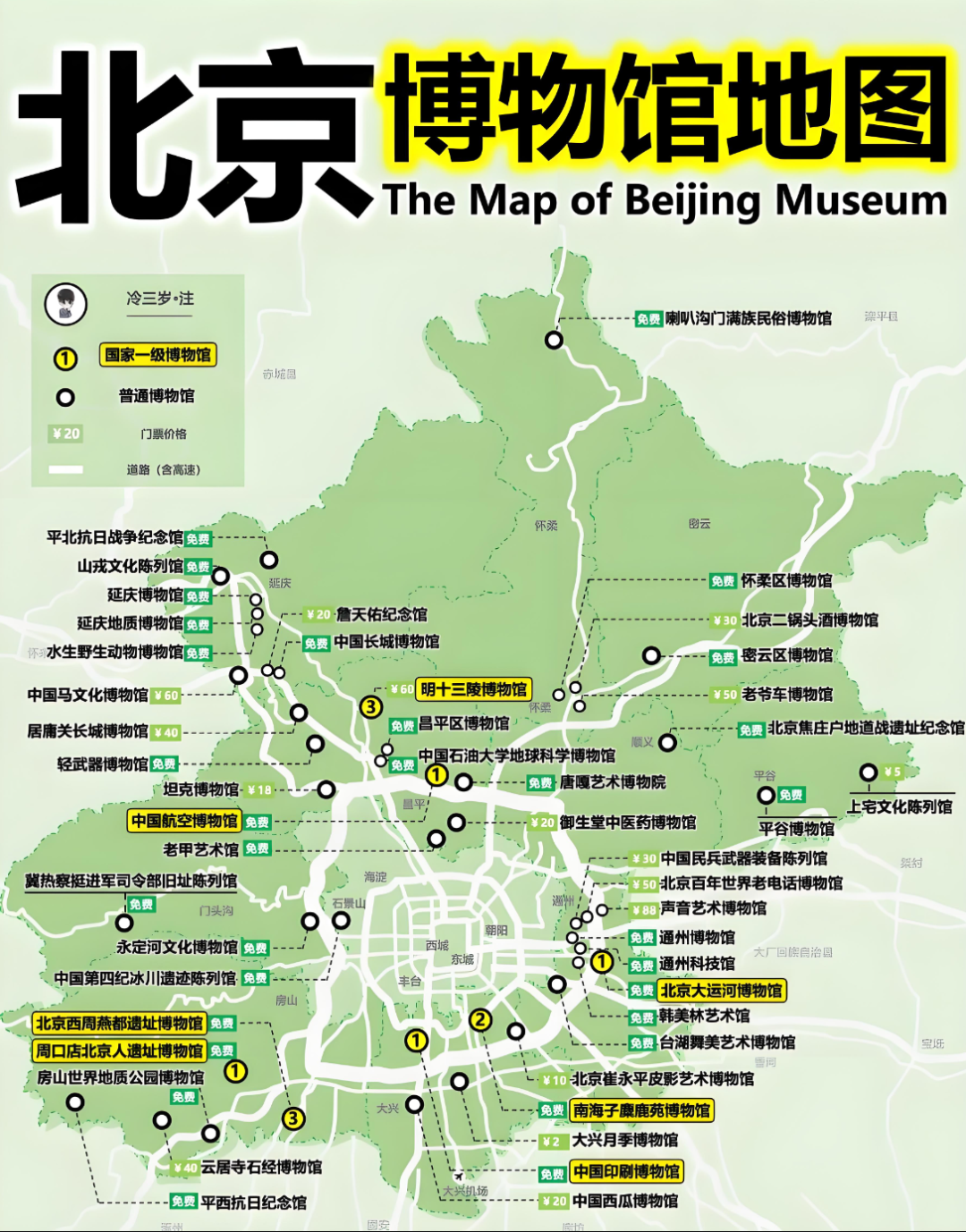

(图片:北京博物馆分布图(部分)丨来源:网络公开)

2博物馆质量水平参差不齐

部分基层博物馆设施老化、展陈内容陈旧、展示手段落后,不能满足人民日益增长的文化需求。且博物馆与其他城市功能缺乏互动,对文创、商业等产业带动作用不足,未形成馆城互动良性关系。

3国际化程度有待提高

多数博物馆不具备多语种导览接待能力,对博物馆文化价值解读和阐释不够,与国外博物馆合作研究、交流活动有限,进出境展览项目少,对外宣传力度有限,国际传播能力有待提升。

4展览策划能力不足

部分博物馆展览策划缺乏深度和创新性,对展品的研究不够深入,展览内容较为单薄,形式较为单一,难以吸引观众尤其是年轻观众的关注。同时,展览策划人才短缺,专业素养有待提高,缺乏对观众需求的调研和分析,导致展览与观众的期望存在一定差距。

5博物馆公益性与市场化矛盾突出

博物馆作为公益性文化机构,承担着传承历史文化、开展社会教育等重要职能,但在市场化运营方面面临诸多困难。一方面,博物馆需要依靠政府财政支持来维持基本运营和展览活动,资金来源相对有限;另一方面,博物馆在文创产品开发、经营活动等方面的市场化探索还相对滞后,缺乏有效的盈利模式,难以实现自我造血功能,从而限制了博物馆的进一步发展。

03国内外经验借鉴与启示

1国际经验

英国伦敦。 伦敦的博物馆在展览策划方面注重互动性和教育性,通过设置互动展品、开展体验活动等方式,让观众积极参与其中,增强观众对展品的理解和记忆。例如,大英博物馆的“古埃及文明”展览,设置了模拟考古挖掘的互动区域,让观众亲身感受考古的乐趣。同时,伦敦的博物馆还与学校、社区等紧密合作,开展丰富的教育项目,将博物馆资源与学校教育、社区文化活动相结合,充分发挥博物馆的教育功能。

(图片:伦敦博物馆奇妙夜丨来源:网络公开)

法国巴黎。 法国政府对博物馆事业给予大力支持,不仅在资金投入方面有保障,还通过立法等手段规范博物馆的运营和管理。卢浮宫作为世界著名的博物馆,在展览策划上注重对文物背后故事的挖掘和呈现,以及与其他博物馆的合作交流,不断推出高质量的特展,吸引了大量游客。此外,巴黎的博物馆还注重品牌建设和市场营销,通过开发精美的文创产品、举办文化活动等,提升博物馆的知名度和影响力,实现博物馆的文化价值和经济价值相统一。

(图片:巴黎卢浮宫博物馆丨来源:网络公开)

2国内经验

上海。 上海在博物馆建设中注重规划和布局,打造了多个博物馆聚集区,如静安区的“博物馆一条街”,通过集聚效应提升了博物馆的知名度和影响力,促进了博物馆之间的交流与合作。同时,上海的博物馆积极探索市场化运营模式,在文创产品开发、展览策划、社会教育等方面不断创新,如上海博物馆推出了“金字塔之巅:古埃及文明大展”等一系列具有影响力的展览,并开发了大量与展览相关的文创产品,取得了良好的经济效益和社会效益。

(图片:上海博物馆“古埃及文明大展” 丨来源:网络公开)

成都。 2022年底,成都市相关部门携手探索,以“一馆一策”为改革试点,着力解决制约文化事业单位发展的体制机制难题。为解决博物馆高质量发展的行业痛点难题,“一馆一策”在成都博物馆构建了“事业带动产业发展,产业反哺事业发展”的良性互动发展机制,为博物馆的自身“造血”功能注入新活力。

04“策展型城市”营造:“城市是一座博物馆”

“城市是一座博物馆”理念旨在将整个城市视为一个巨大的博物馆,其建筑、街道、文化场所等都是展品,居民和游客则是观众。而“策展型城市”则在此基础上进一步强调对城市资源的精心策划与整合,以提升城市的能见度、沉浸感和互动性,推动城市的持续更新与发展。

1“城市是一座博物馆”的理念内涵

城市即展场。 突破传统博物馆的物理空间限制,将城市全域作为展览展示的空间。街道、公园、广场、历史建筑、文化场馆等都成为展示城市文化、历史和艺术的载体,使城市本身成为一个开放的、活着的博物馆。

居民即观众与共创者。 居民不仅是城市博物馆的观众,更是其建设与发展的参与者和共创者。他们的日常生活、记忆、文化传统等都是城市博物馆的重要内容,鼓励居民参与城市文化的挖掘、展示和传承,增强对城市的认同感和归属感。

文化即展品。 城市中的各种文化元素,包括历史遗迹、民俗风情、艺术创作、自然景观等,都是城市博物馆的展品。通过对这些文化元素的挖掘、整理和展示,展现城市独特的历史文化魅力和精神内涵。

(图片:洛阳隋唐大运河文化博物馆丨来源:网络公开)

2“城市是一座博物馆”的构建要素

技艺融合。 将文化、艺术、科技等多领域技艺融合,创造出独特的城市体验。如利用数字技术对历史建筑进行虚拟修复和展示,或通过艺术装置与城市景观相结合,提升城市的艺术氛围和视觉吸引力。

场景协同。 注重不同场景之间的协同与连贯,打造一体化的城市文化体验。例如将历史街区、博物馆、艺术场馆等通过主题线路串联起来,使游客在不同场景中感受城市文化的延续性和多样性。

智慧体验。 借助智能导览系统、物联网设备等技术手段,为居民和游客提供便捷、个性化的智慧体验。如通过手机应用提供文化景点的语音讲解、导航服务,以及虚拟现实体验等。

沉浸叙事。 以故事为核心,构建城市的文化叙事体系,让居民和游客沉浸在城市的历史与文化之中。通过设置互动式展览、表演艺术、文化活动等方式,使人们在参与中感受城市的文化魅力和精神价值。

品牌知产。 打造具有城市特色和文化内涵的品牌和知识产权,提炼城市超级IP,提升城市的知名度和美誉度。如开发城市文化主题的文创产品、举办具有影响力的文化活动等,增强城市文化的传播力和影响力。

业态转型。 推动文化、旅游、商业等业态的深度融合与转型升级,形成多元化的城市文化产业生态。如发展文化旅游演艺、创意零售、文化主题餐饮等新业态,为城市经济发展注入新动力。

全域布局。 从城市的整体规划和空间布局出发,实现文化资源的全域整合与优化配置。避免文化发展的碎片化和孤立化,打造具有整体性和连贯性的城市文化景观和体验路线。

05北京“博物馆之城”建设的对策建议

1优化博物馆布局与规划

加强顶层设计,根据城市规划和文化遗存资源分布,制定科学合理的博物馆布局规划,填补部分区级综合博物馆的空白,形成全域博物馆总体布局。注重博物馆与其他城市功能的融合,改善博物馆周边的交通、公共设施等条件,提升博物馆的可达性和全年龄服务能力,促进馆城互动良性发展。

2提升展览策划传播水平

加大对展览策划人才的培养和引进力度,提高展览策划人员的专业素养和创新能力。加强对展品的深入研究,挖掘文物背后的故事和文化内涵,策划更多具有深度、广度和吸引力的展览。注重展览形式的创新,运用现代科技手段,如虚拟现实、增强现实、多媒体互动等,增强展览的趣味性和互动性,吸引观众尤其是年轻观众的参与。

3加强国际化交流合作

提高博物馆的国际化服务水平,增加多语种导览设备和人员配置,提升博物馆接待国际游客的能力。加强与国外博物馆的合作交流,开展联合展览、学术研究、人员互访等活动,引进国外优秀展览,同时推动北京的文物展览走向世界,提升北京博物馆在国际上的知名度和影响力。加大对博物馆文化的对外宣传力度,通过多种渠道和方式,向国际社会展示北京丰富的博物馆资源和文化魅力。

4平衡博物馆公益性与市场化

充分发挥政府财政资金的引导作用,加大对博物馆的投入,保障博物馆的基本运营和公益服务。同时,鼓励博物馆积极探索市场化运营模式,通过开发文创产品、开展经营活动等方式,增加博物馆的收入来源,实现自我造血功能。加强政策引导和支持,建立健全博物馆市场化运营的体制机制,规范博物馆的经营活动,确保博物馆的公益性质不变。探索建立博物馆与企业、社会组织等的合作机制,吸引社会力量参与到博物馆的建设和发展中来,共同推动博物馆事业的繁荣。

5促进博物馆与文旅等产业协同发展

加强博物馆与文化旅游、创意产业等的深度融合,打造具有北京特色的博物馆文化旅游线路和产品,推动博物馆成为文化旅游的重要目的地。鼓励博物馆与影视、动漫、游戏等文化产业合作,将博物馆文化元素融入到文艺作品创作中,增强博物馆文化的传播力和影响力。支持博物馆与科技企业合作,共同开展数字化项目,开发数字博物馆、线上展览等文化产品,拓展博物馆文化传播的新渠道。

06北京“博物馆之城”建设的未来展望

1构建“四位一体”发展体系

空间重构。 构建“三级梯度+主题廊道”体系。核心区(东城、西城)可以聚焦世界级场馆提升,城市副中心(通州)探索建设数字艺术馆集群,生态涵养区(门头沟、延庆)积极发展长城、西山永定河文化带专题馆。可以沿中轴线打造“从永定门到钟鼓楼”的博物馆漫步路线,融入AR实景导航系统,实现“步行15分钟可达3馆”的密度目标。

策展革新。 推动“数字赋能+跨界共创”机制。设立市级文博数字实验室,未来三年实现全息投影、AI虚拟策展人技术在80%一级馆应用。推行“策展人+科学家+艺术家+规划师”共创模式,如联合中华文明探源工程,策划开展琉璃河遗址(北京“城之源”)、周口店北京猿人遗址、中轴线、故宫、京杭大运河跨界沉浸式探源展;与相关院校共建文博策展硕士点,试点“年薪制”引进国际策展人才。

机制突破。 营造“分类管理+多元投入”生态。对央属馆(如国博)强化国际交流职能,市属馆(如首博)试行“事业编制+企业化管理”,非国有馆给予税收减免。探索创立规模不少于50亿元北京文博投资基金,重点支持博物馆“展览+科技”融合项目,推动博物馆理事会治理机构改革,修订《北京市博物馆条例》,探索文物IP授权应用转化规则。

产业协同。 积极打造“文博+”超级产业链。推动开发“博物馆之夜”精品线路、文物游径,例如,探索文化遗产与主题乐园IP跨界协同,推动“文博+主题夜游”等跨界项目。将博物馆参观纳入中小学必修学分,推广“双师课堂”(校内教师+馆员联合授课)。在核心重点商圈、高流量枢纽设立“微型博物馆快闪店”,实现“看展-购物-餐饮-分享”闭环消费。

(图片:博物馆奇妙夜丨来源:网络公开)

2打造沉浸式文化体验

借鉴上海TX淮海、西安“长安十二时辰”主题街区等经验,开发更多沉浸式文化体验项目。利用虚拟现实、增强现实等技术手段,将北京的历史文化故事生动地呈现给游客,如重现古都的历史场景、举办沉浸式历史文化展览等。

3提升城市文化生活的参与度

通过举办各类文化活动、艺术节庆、社区文化项目等,吸引居民广泛参与城市文化生活的建设与创造,增强居民对城市文化的认同感和归属感。同时,鼓励居民参与城市文化志愿服务,为城市文化发展贡献力量。

编者后记

北京“博物馆之城”建设是一项长期而系统的工程。虽然在建设过程中面临着诸多问题和挑战,但通过借鉴国内外有益经验,采取针对性的对策措施,不断优化博物馆布局规划,提升展览策划水平,加强国际化交流合作,平衡公益性与市场化关系,促进与文旅等产业协同发展,以及强化法律条规保障与机制创新等。北京“博物馆之城”建设将取得更大突破,为传承和弘扬中华优秀传统文化、满足人民日益增长的精神文化需求、提升国家文化软实力作出更大贡献。

沉浸城市智库卜希霆认为,在文旅新质生产力、旅游强国建设与首都文化中心建设的三重语境下,北京 “博物馆之城” 建设正经历从 “文物保护” 到 “文明叙事” 的系统性变革。这一进程既需回应国家战略导向,更需破解结构性矛盾,在守正创新中探索首都文博发展的中国方案。站在历史与未来的交汇点,北京 “博物馆之城” 建设不仅是文物资源的整合升级,更是城市文明能级的全面跃迁。当博物馆从 “文化容器” 进化为 “城市大脑”,这座建城史3000年古都将真正成为世界读懂中国的立体窗口,为全球城市文化治理提供 “北京方案”。

素材来源:沉浸城市

最近发布

-

2025-10-12

-

2025-10-12