- 文博从业者指南:首博北京通史展的叙事逻辑与考古成果整合

-

10-08

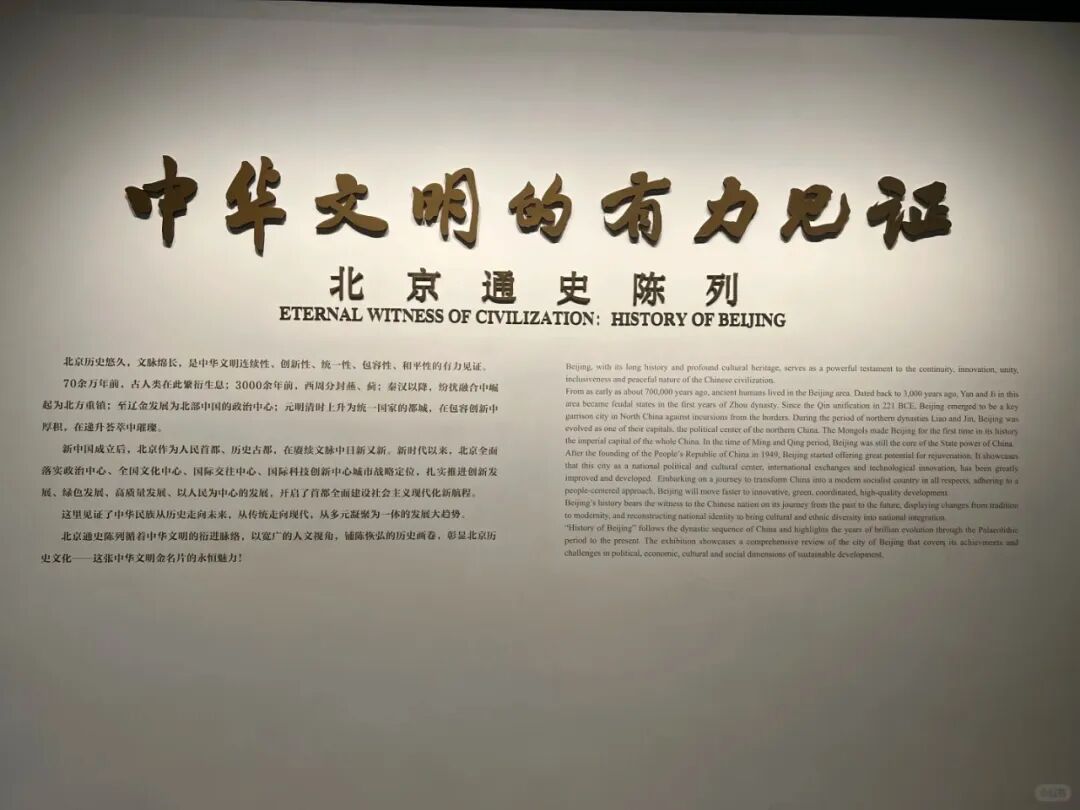

2024年2月,首都博物馆“中华文明的有力见证——北京通史陈列”完成18年来首次大规模改陈升级,以1100余件(套)文物、4900平方米展陈空间,重新梳理70万年人居史、3000年建城史、870年建都史。此次改陈不仅整合了最新考古成果,更在叙事逻辑、展陈技术、文物组合上做出突破。作为文博从业者,我们该如何解读这一“教科书级”通史展的策展思路?本文将从“策展框架、亮点文物、技术赋能、学术价值”四个维度,带您深入剖析这一标杆性展览。

一、策展框架:从“线性时间”到“关键节点”的叙事革新

传统通史陈列易陷入“编年体流水账”困境,而首博此次改陈选择以“8个历史单元+3条隐性线索”重构叙事:

1. 八大单元:文明曙光(史前)→建城之始(夏商周)→北方重镇(秦汉至隋唐)→建都之始(辽金)→大都肇建(元)→都城典范(明)→京师繁华(清)→古都破晓(民国)。

2. 三条暗线:

地理枢纽:突出北京作为农耕-游牧文明交汇点的区位优势(如秦汉烽燧、辽金马镫壶);

制度演进:通过燕国礼器、元代官窑瓷等展现国家治理体系变迁;

技术融合:从青铜冶铸到元青花,呈现手工业的跨时代突破。

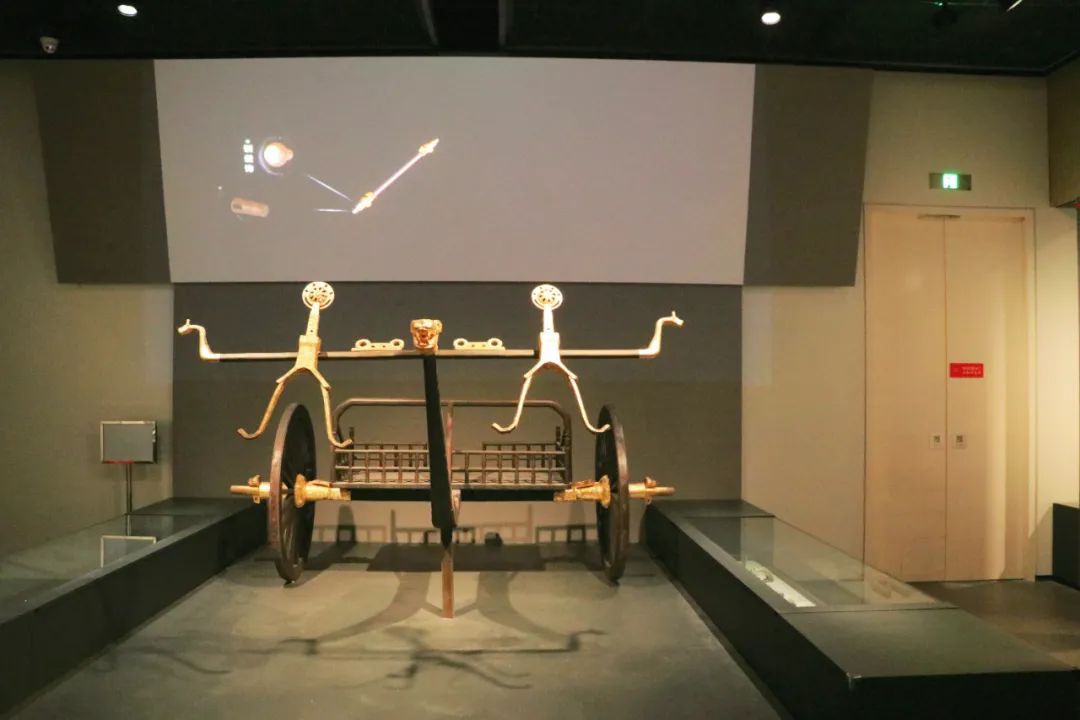

策展人视角:首博团队在访谈中提到,此次改陈“不再追求面面俱到,而是聚焦历史转折点,用文物组合讲透关键事件”。例如“建城之始”单元,以“琉璃河遗址青铜器群(克盉、克罍、伯矩鬲、堇鼎)”为核心,配合车马坑复原场景,实证西周燕国分封史,填补文献空白。

克盉

克罍

伯矩鬲

堇鼎

二、镇馆之宝+考古新发现:哪些文物值得专业观众深挖?

1. 青铜器“天团”:燕国礼制与冶铸技术的巅峰

伯矩鬲(西周):全身7个牛头浮雕,铭文记载燕侯赏赐贵族伯矩,被誉为“西周青铜艺术巅峰之作”。其无使用痕迹,推测为祭祀专用礼器。

堇鼎(西周):北京最大青铜礼器(重40公斤),铭文证实燕国与周王室的臣属关系,反映早期燕国矿冶规模。

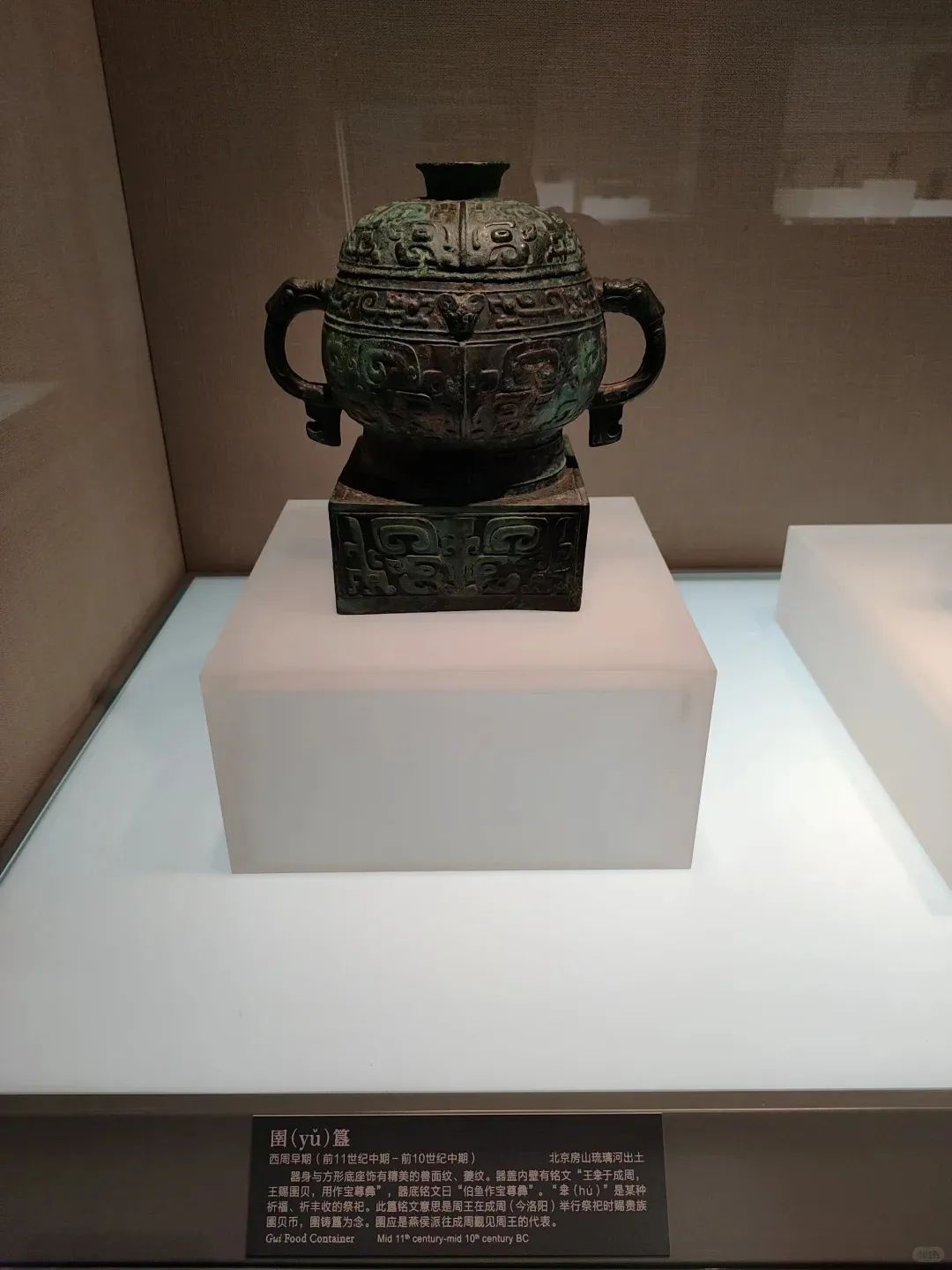

“双胞胎”铜簋(伯鱼簋与圉簋):2021年新出土的伯鱼簋与40年前出土的圉簋纹饰相同,铭文互证二者实为同一人器物,为西周“名、字制度”研究提供关键物证。

2. 辽金元民族融合的物证

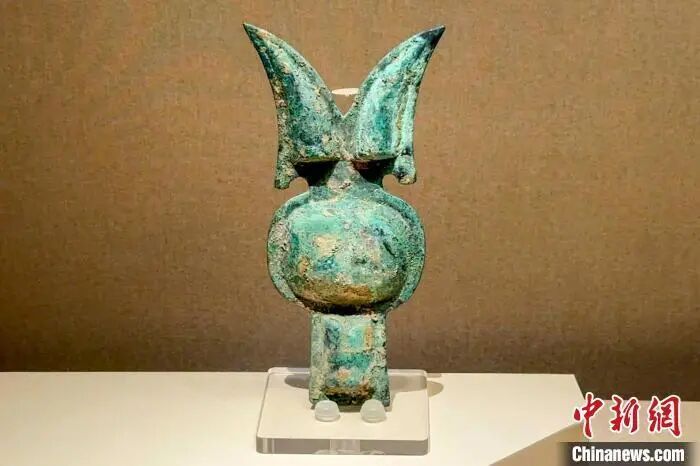

金代铜坐龙:出土于金中都大安殿遗址,龙首猪嘴造型融合女真图腾与中原龙文化,是金代王权象征。

铜坐龙

元代青花凤首扁壶:同形器全球仅存2件(另一件在新疆),凤首流、缠枝莲纹体现蒙元审美与伊斯兰钴料技术的结合。

3. 近年考古首秀

老山汉墓漆案:北方最大汉代漆器,案面绘《山海经》神兽纹,填补汉代漆艺研究空白。

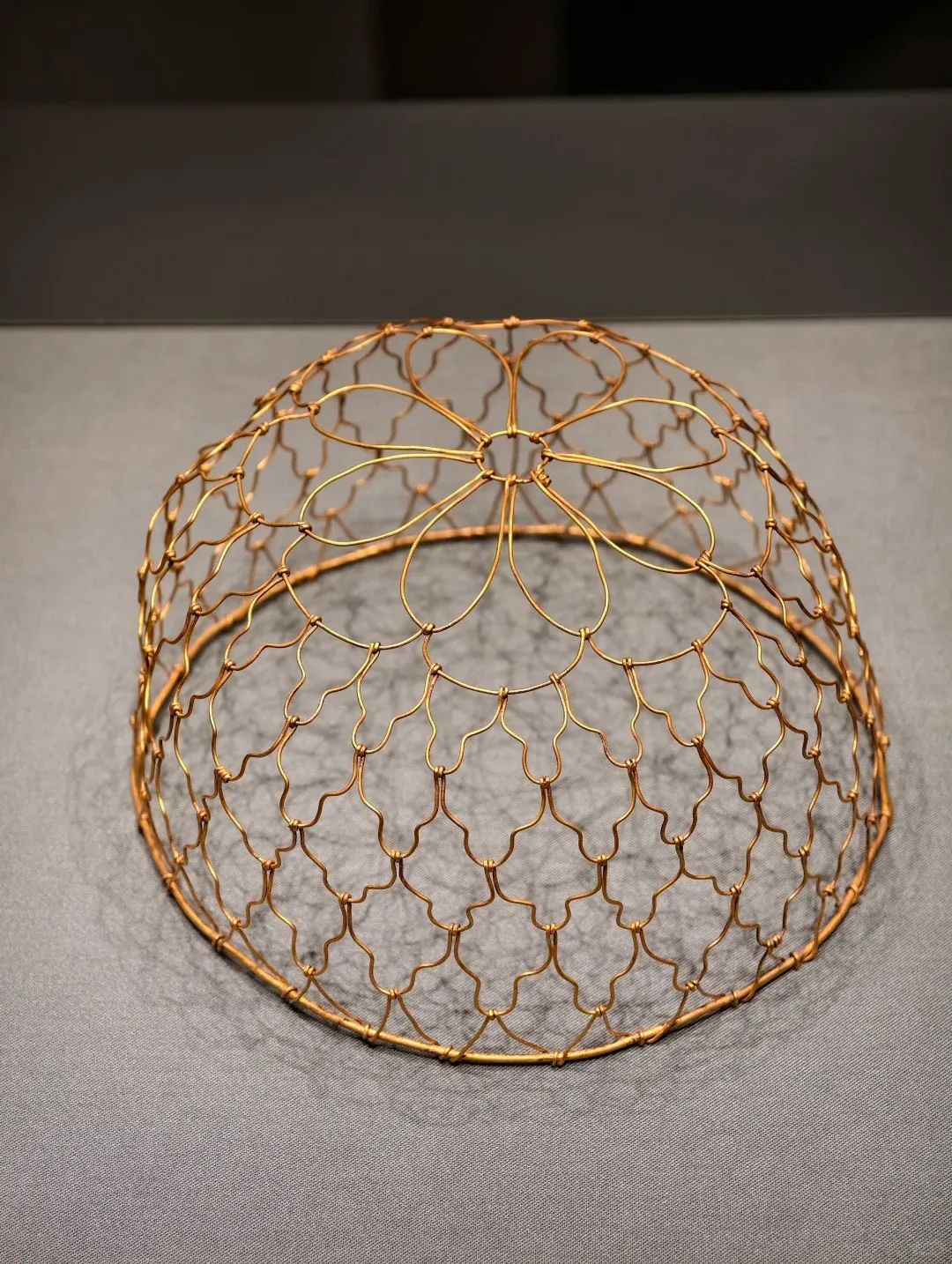

金丝凤冠(金陵遗址):皇后“花株冠”骨架,水滴形金丝编结工艺印证《金史·舆服志》记载。

三、技术赋能:如何让通史展“既专业又好看”?

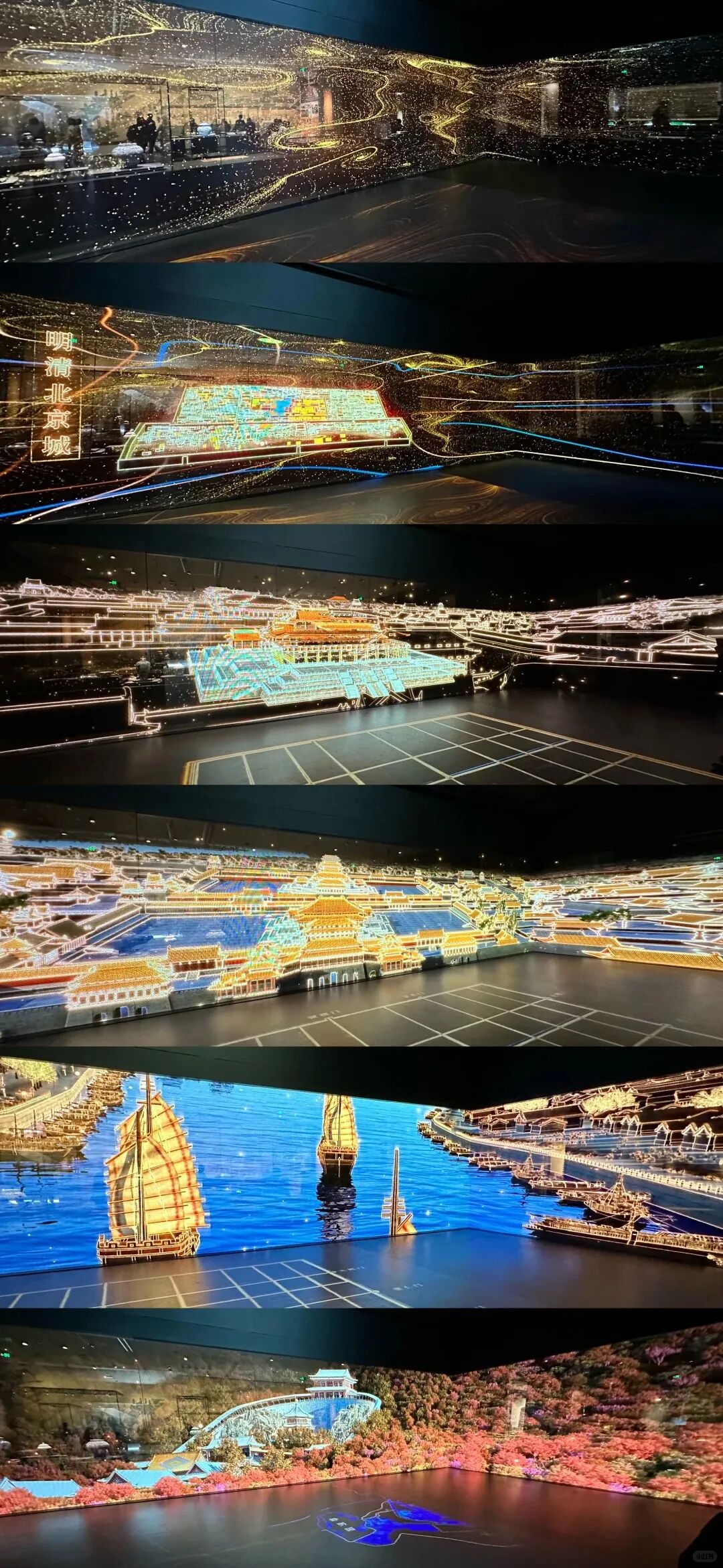

1. 数字沙盘+光影叙事

序厅立体沙盘动态展示辽金元明城址变迁,叠加水系影像,直观呈现北京“依山控海”的地理格局。

地面投影还原中轴线规划,透明LED屏叠加建筑三维模型,揭示元大都“前朝后市”布局。

2. 多媒体复原场景

西周车马器通过AR技术还原御马动态(銮铃声响、马镳结构);

辽代春捺钵场景用数字水墨动画再现契丹皇室渔猎仪式。

3. 照明设计:

埃克苏Tracron Q4轨道灯精准打光,突出文物细节(如堇鼎兽面纹、青花凤首扁壶钴料发色),同时控制眩光保护漆木器。

四、学术价值:为文博行业提供哪些新思路?

1. 考古与文献互证:琉璃河青铜器铭文(如“命克侯于匽”)与《史记·燕召公世家》记载相互印证,推动早期燕侯世系研究。

2. 物质文化与社会形态结合:如通过元代青白釉戏剧枕、水月观音像,反映大都市民文化与宗教多元性。

3. 公众考古实践:设置“文物修复观察窗”,展示青铜器除锈、漆器脱水等过程,增强行业透明度。

首博此次改陈不仅是一次文物“大集结”,更是一次策展方法论的升级——用关键文物构建历史锚点,以技术手段降低认知门槛,最终实现“专业性与普及性平衡”。对于文博从业者而言,其叙事框架、展教结合、文物保护展示一体化等经验,或可为地方通史展提供参考。