-

2025-10-17

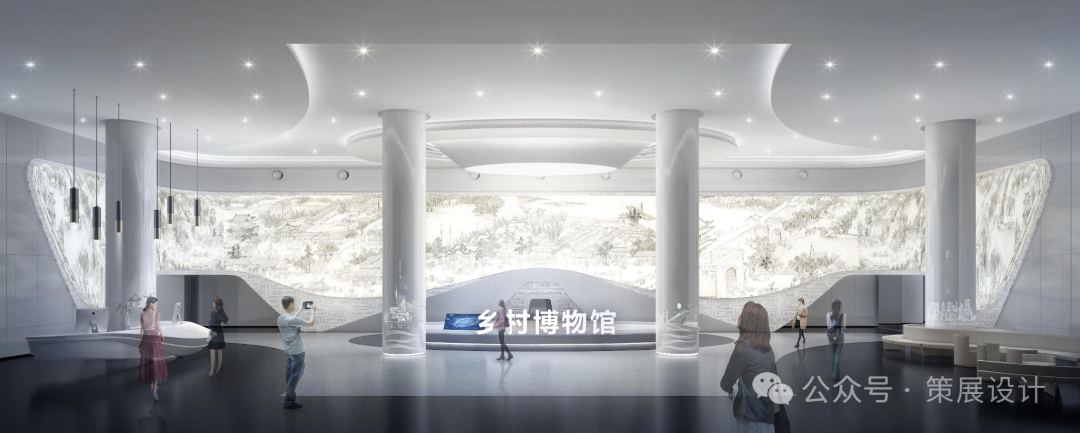

乡村博物馆如何突破运营难题?三维联动解决方案解析

乡村博物馆发展的时代使命与现实挑战

在中国乡村振兴战略全面推进的背景下,乡村博物馆作为文化记忆的守护者、乡土文明的传承者和乡村旅游的新载体,正迎来前所未有的发展机遇。据统计,2023年全国乡村博物馆数量已突破2.3万家,较十年前增长近10倍。然而,在快速扩张的同时,运营困境日益凸显:约68%的乡村博物馆年参观人次不足5000,82%处于亏损状态,平均开放时间不足3年便难以为继。这种“建得起、养不起”的困局,折射出公共文化设施在城乡二元结构下的深层矛盾 。本文立足新发展格局,创新性提出“三维联动”解决方案,旨在通过空间重构重塑场所价值,运用数字技术激活文化基因,构建协同网络放大资源效能,从而突破乡村博物馆的运营困境,探索出一条可持续发展的盈利之路。

乡村博物馆运营困境的多维透视

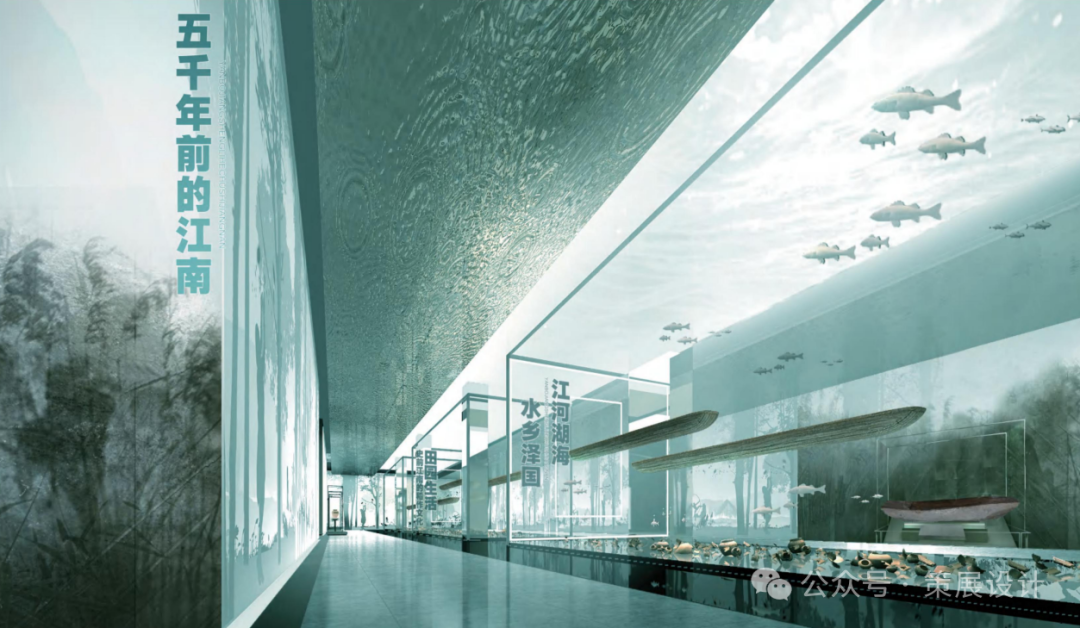

资源诅咒:从空间闲置到价值消解

在贵州某苗族村落博物馆的调研中,我们发现其建筑本身为国家级文保单位,但日常仅开放两个固定展厅,其余空间沦为杂物仓库。这种“空间浪费”现象在乡村博物馆中普遍存在,约75%的场馆存在功能区域闲置,超过60%的附属建筑未得到有效利用。这反映出静态保护思维导致空间活力丧失,传统布展方式难以适应现代审美需求,单一文化展示无法满足多元体验期待。

空间功能诊断模型

为了有效诊断并解决空间闲置问题,我们构建了“空间活力指数”评估体系,该体系包含物理利用率(开放面积/总面积)、时间利用率(日均开放时长)和人群覆盖度(不同客群占比)三个维度。以浙江安吉余村博物馆为例,通过该模型发现其文化礼堂的夜间利用率不足15%,后通过改造为沉浸式剧场,利用率提升至65%。

文化资源转化路径

为解决文化资源的闲置问题,我们提出建立“文化基因库”,将非遗技艺、民俗活动等转化为可体验产品。具体措施包括物质文化遗产如建筑构件、农耕器具的活化展示,以及非物质文化遗产如传统工艺、节庆活动的场景再现。福建土楼博物馆开发的“夯土技艺体验工坊”便是一个成功案例,游客参与度提升80%,衍生品销售增长3倍。

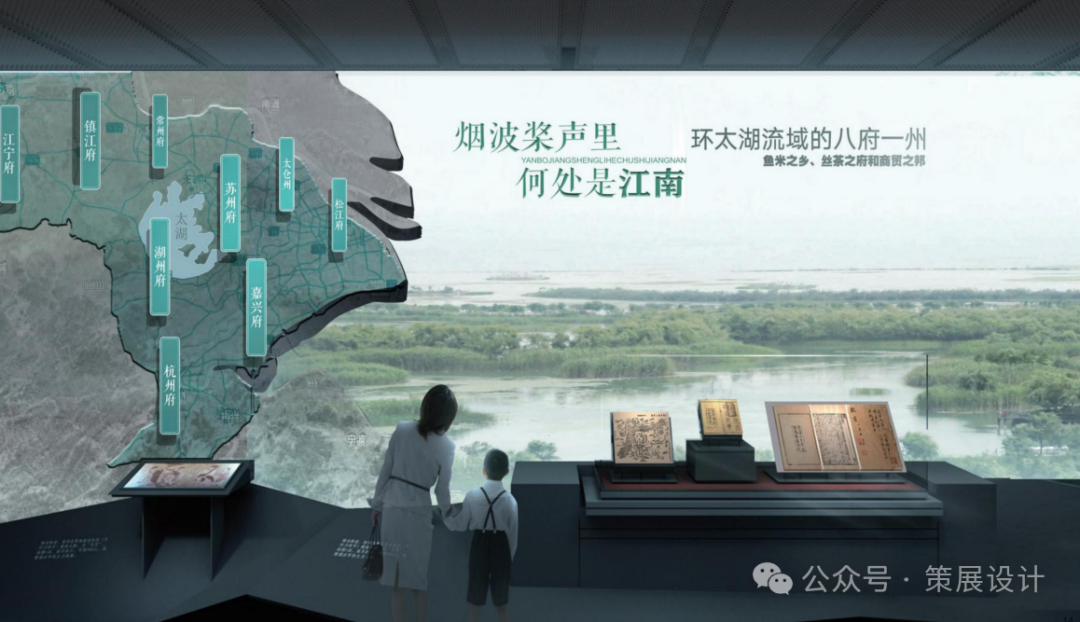

认知错位:从文化标本到生活场景

江苏某水乡古镇博物馆的个案显示,其馆藏的1200件农耕器具中,仅有18%配有现代解说系统,87%的观众表示“看不懂展品背后的故事”。这反映出乡村博物馆普遍存在的“博物馆化”误区:过度追求专业性而忽视在地性,强调历史价值而忽略当代转化。

叙事体系重构方法论

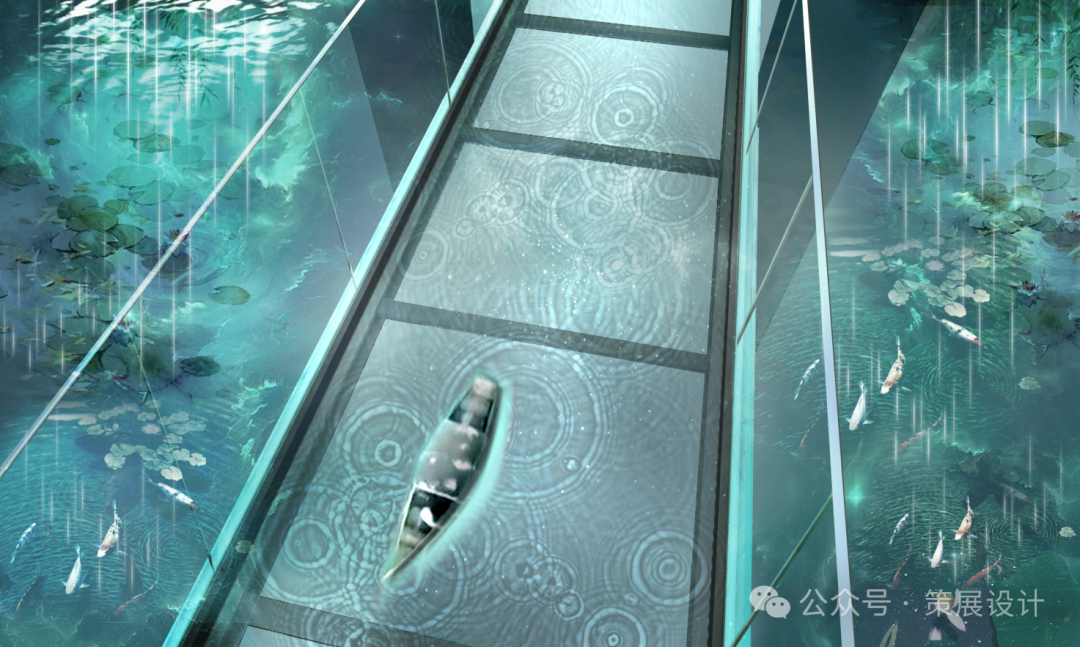

为了将文化展示转化为生活场景,我们提出叙事体系重构方法论,包括情感连接、场景还原和互动叙事三个方面。通过“我的家乡故事”征集活动建立村民与展品的记忆纽带,运用AR技术复原历史场景,设计“角色扮演”导览路线等,使游客能够更加深入地理解和体验展品背后的文化故事。

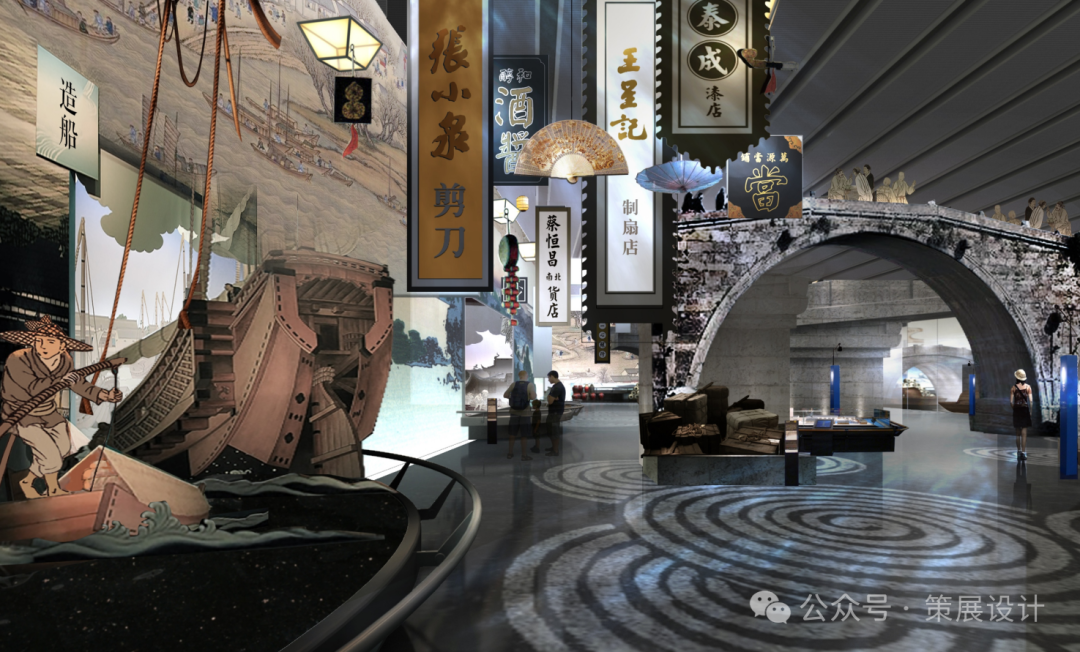

生活场景营造案例

陕西袁家村博物馆通过设置“非遗工坊区”、“研学体验区”和“文创快闪店”,成功将博物馆打造为集文化体验、研学旅行和休闲购物于一体的复合型文化空间,非门票收入占比达65%。其“每日一艺”活动邀请民间艺人驻场展示,年均吸引游客120万人次。

运营困境:从单点突破到系统失灵

财务数据显示,典型乡村博物馆的收入结构中,政府补贴占比高达79%,经营性收入不足20%。这种依赖性导致运营缺乏自主性,某省级非遗博物馆因补贴政策调整,年度运营经费骤降40%,被迫缩减开放时间。此外,人才短缺也是制约乡村博物馆发展的关键因素,从业人员中专业背景者不足15%,具有策展能力者不到3%。

财务可持续性模型

为了构建财务可持续性模型,我们提出“四轮驱动”收入体系,包括政府补贴(基础保障)、门票经济(核心收入)、衍生服务(增值收入)和社会捐赠(补充来源)。云南哈尼梯田博物馆通过该模型实现多元化收入,其中农耕体验课程收入占比达35%。

人才培养创新机制

为解决人才短缺问题,我们提出校地合作、技能认证和数字培训等多种人才培养创新机制。通过与高校共建实践基地,如中央美院与浙江松阳合作培养驻村策展人;建立“乡村文博人才等级认证体系”;开发线上培训平台提供VR策展模拟课程等,全面提升乡村博物馆的人才队伍素质。

协同发展理论框架下的破局路径

资源整合:构建“展览互办共同体”

联合策展机制创新

为了打破行政区划壁垒,实现资源共享和优势互补,我们提出构建“展览互办共同体”,形成“1+N+X”的联动体系(即1个核心馆牵头,N个主题馆协同,X个社会力量参与)。通过建立“主题池+项目制”运作模式,各馆按文化主题贡献特色藏品,形成“模块化”展览单元。如闽西革命历史博物馆联合周边6个乡镇馆推出的“红色记忆走廊”联展,共享展品300余件,参观人次提升300%。

数字资源共建共享

为了进一步提升资源整合效率,我们提出搭建云端展览平台,实现藏品数字化、展览虚拟化。福建土楼博物馆联合周边村落馆建立的“数字土楼”资源库便是一个成功案例,包含4K扫描影像1.2万件,支持跨馆VR联合导览,使偏远场馆访问量增长4倍。

人才协同培养体系

为了破解专业人才短缺问题,我们提出创建区域性的“乡村文博人才联盟”,通过轮岗交流、联合培训等方式提升整体人才素质。云南哈尼梯田农耕博物馆发起的“驻村策展人计划”便是一个成功案例,吸引了高校专家驻村创作,成功孵化6个原创特展。

空间活化:打造复合型文化空间

功能叠加策略

为了提升博物馆的空间利用率和游客体验度,我们提出将单一展陈空间改造为“文化中枢”,植入多功能区域。如陕西袁家村博物馆通过设置非遗工坊区、研学体验区和文创快闪店等功能区域,成功将博物馆打造为集文化体验、研学旅行和休闲购物于一体的复合型文化空间。

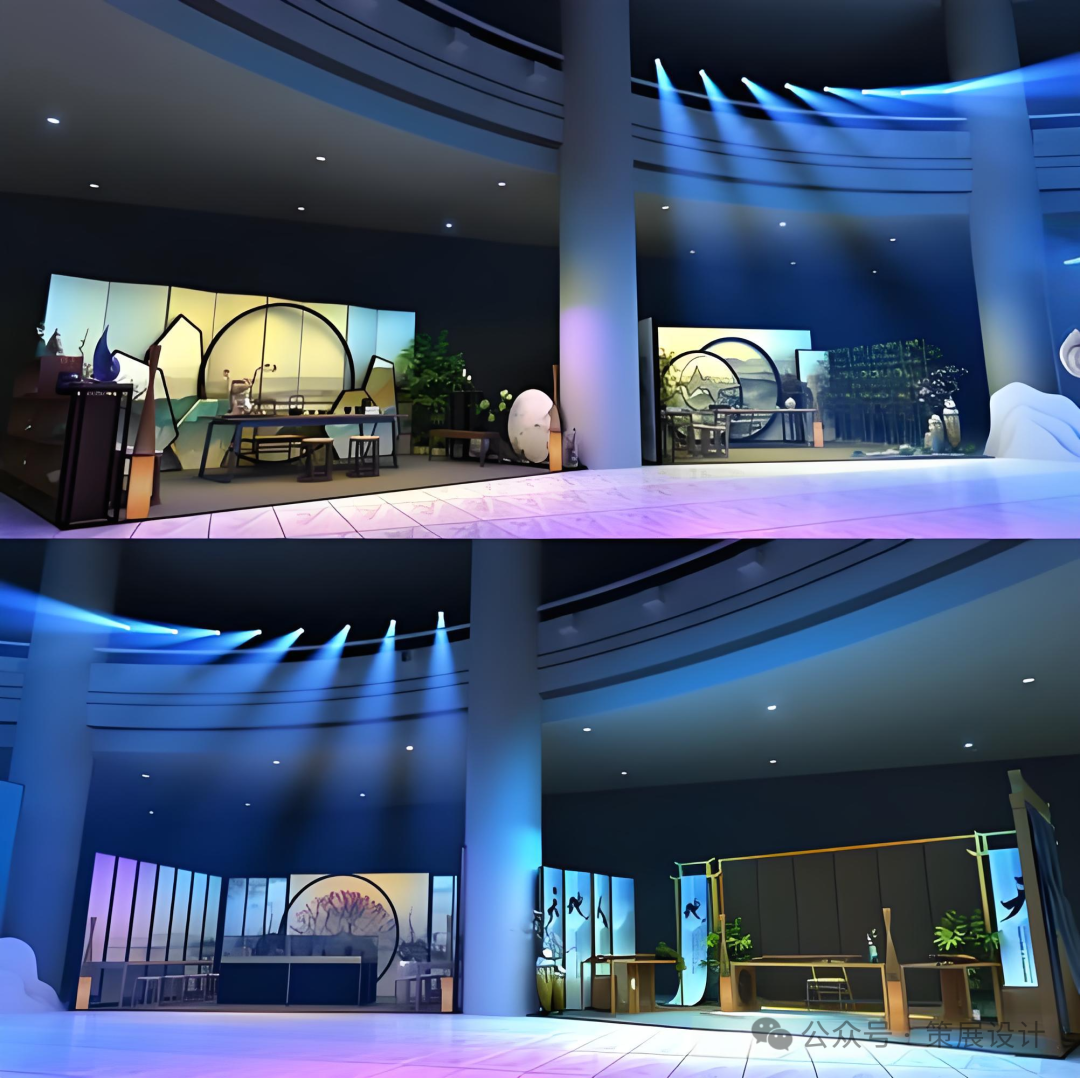

场景营造方法论

为了营造更加沉浸式的体验场景,我们提出运用“五感设计”理论,从视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉五个方面入手构建全方位体验动线。浙江松阳陈家铺平民书局通过“书店+展馆+民宿”三位一体设计成功实现了这一目标,年营收突破800万元成为网红文化地标。

夜间经济开发

为了延长博物馆的运营时间和提升经济效益,我们提出创新“博物馆之夜”品牌活动结合民俗表演、光影艺术等元素打造夜间经济新亮点。江西婺源篁岭晒秋美宿博物馆推出的夜间灯光秀便是一个成功案例带动周边餐饮住宿消费增长220%。

创新盈利模式构建

文创产品开发体系

地域IP孵化策略

为了打造具有地方特色的文创产品我们提出挖掘特色文化元素打造超级IP。福建德化陶瓷博物馆联合村民工坊开发的“中国白”系列文创产品便是一个成功案例年销售额超2000万元带动200余人就业。

分众化产品矩阵

为了满足不同游客群体的需求我们提出构建“基础款+定制款+体验款”分众化产品矩阵。陕西历史博物馆乡村分馆推出的“文物雪糕+考古盲盒+修复体验”组合产品便是一个成功案例复购率达38%。

跨界联名合作

为了拓宽文创产品的销售渠道和提升品牌影响力我们提出与时尚品牌、影视IP开展跨界合作。故宫文创团队为浙江龙泉青瓷博物馆设计的联名款瓷器便是一个成功案例上线首日即告罄销售额突破500万元。

研学旅游深度开发

课程体系构建

为了将博物馆打造为研学旅行的重要目的地我们提出开发“文化认知+技艺传承+乡土感知”课程体系。安徽徽州文化博物馆联合村落馆设计的“徽商之路”研学线路便是一个成功案例年接待学生团体超2万人次。

体验项目创新

为了提升研学旅行的互动性和趣味性我们提出设置沉浸式农耕体验区、非遗工坊等互动空间。贵州丹寨万达小镇苗族博物馆的蜡染体验项目便是一个成功案例客单价达198元成为主要收入来源。

季节性产品开发

为了结合农时节气推出特色活动我们提出开发季节性产品。江西婺源油菜花博物馆的“春耕体验营”便是一个成功案例配合乡村旅游季单季营收超300万元。

品牌运营与价值延伸

文化节庆品牌塑造

为了打造具有持续影响力的文化节庆品牌我们提出紧扣地域特色文化举办年度文化IP活动。云南元阳哈尼梯田博物馆举办的“梯田文化节”便是一个成功案例年均吸引游客50万人次带动当地旅游收入增长3亿元。

会员体系建设

为了增强游客的黏性和忠诚度我们提出建立分级会员制度提供专属权益。苏州丝绸博物馆的“锦绣会员”体系便是一个成功案例年费制客户续费率达75%。

社会企业转型

为了探索“公益+商业”的运营模式我们提出将博物馆转型为社会企业。成都蓝顶美术馆乡村分馆便是一个成功案例通过艺术衍生品销售实现年利润200万元反哺公益事业。

实践案例与效果评估

典型案例解析

浙江松阳陈家铺平民书局

浙江松阳陈家铺平民书局通过“展览互办+空间活化+商业运营”三位一体模式成功实现了乡村振兴。年均接待游客45万人次综合收入超1500万元成为乡村振兴标杆。

安徽黟县碧山工销社

安徽黟县碧山工销社通过创新“前店后坊”运营模式成功带动了周边村集体增收。举办联合展览12场开发文创产品8大系列带动周边6个村集体增收300余万元

云南元阳哈尼梯田博物馆

云南元阳哈尼梯田博物馆通过构建“梯田农耕文化体验走廊”成功实现了文化传承与经济发展的双赢。年接待研学团队1.2万人次带动农产品销售超500万元。

实施效果评估

经济效益指标

通过实施上述策略乡村博物馆的平均客单价提升80%非门票收入占比达55%运营成本降低40%。

社会效益指标

年均举办联合展览23场村民就业岗位增加150个文化传承人增收40%。

品牌效益指标

媒体曝光量增长300%游客满意度达92%复游率达35%。

可持续发展路径

创新驱动发展

数字技术深度融合

为了进一步提升展览的互动性和吸引力我们提出探索AI、VR、区块链等新技术应用。如通过智能导览系统提供个性化参观路线;通过区块链技术确保数字藏品的版权保护等。

内容生产模式创新

为了鼓励村民参与内容创作我们提出建立UGC(用户生成内容)激励机制。如通过积分兑换、荣誉认证等方式鼓励村民分享故事与技艺;搭建乡村文化共享社区促进文化交流与传播。

商业模式持续迭代

为了构建更加多元化的营收体系我们提出构建“文化体验+休闲度假+商务会议”的复合型营收模式。如通过开发主题民宿、举办商务会议等方式延长游客停留时间提高场地利用率。

社区共建共享

村民参与机制

为了增强村民的参与感和归属感我们提出建立“文化合作社”让村民成为博物馆运营的主体。通过村民代表大会决策、专业团队执行、第三方机构监督的方式确保博物馆的可持续发展。

利益分配机制

为了保障各方权益我们提出设计合理的收益共享模式。如按劳分配收益、设立公共积累基金、支持乡村教育与文化保护等公益项目。

文化认同培育

为了增强社区文化自信我们提出通过教育活动培育文化认同。如举办文化课堂教授传统技艺;组织民俗庆典传承文化遗产;举办文化研讨会促进学术交流等。

生态协同发展

区域资源整合

为了实现资源共享与优势互补我们提出构建跨区域博物馆联盟。如通过核心馆牵头、主题馆分工、支持单位提供技术支持和资金支持的方式推动区域文化协同发展。

产业链延伸

为了形成完整的产业链我们提出开发文化衍生品、主题民宿等业态。如通过上游的文化研究与资源挖掘、中游的产品开发与生产制造、下游的销售与品牌推广等方式推动文化产业与旅游、农业等产业的深度融合。

政策协同创新

为了形成支持合力我们提出推动文旅、农业、科技等部门政策协同。如通过文旅政策支持宣传推广、农业政策支持农产品品牌建设、科技政策支持数字技术应用等方式为乡村博物馆的可持续发展提供有力保障。

迈向可持续的乡村文化未来

乡村博物馆的振兴不仅是文化设施的建设更是文化基因的当代转化;不仅是孤立的项目运作更是多方参与的生态构建。通过展览互办打破空间界限通过数字转型激活文化资源通过模式创新增强造血功能乡村博物馆完全能够走出一条具有中国特色的振兴之路。未来发展中我们应坚持“文化为魂、创新为翼、共享为基”的理念使这些承载乡土记忆的文化空间真正成为乡村振兴的精神引擎与活力源泉。