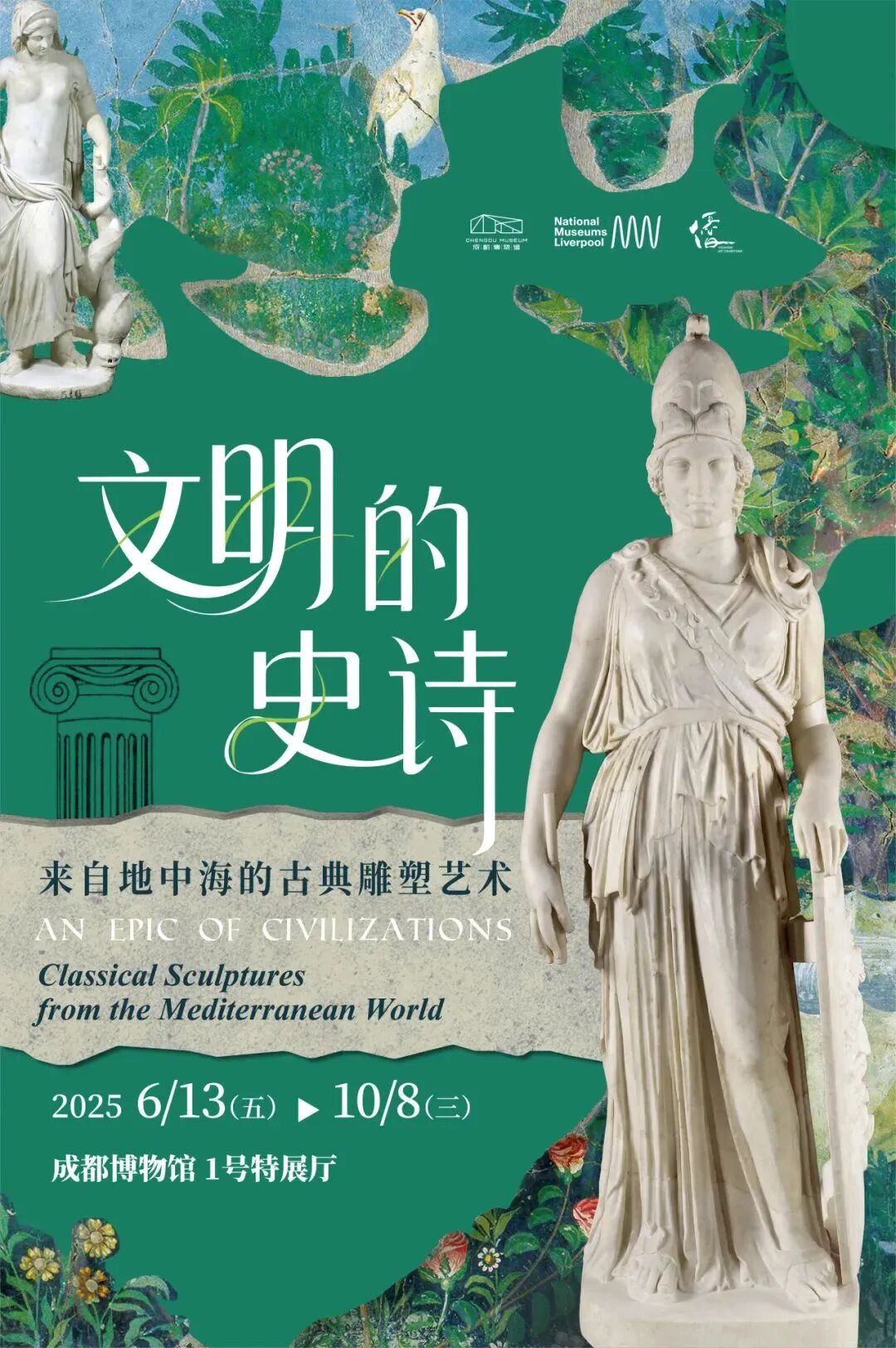

- 成都博物馆“文明的史诗”特展:125件古希腊罗马雕塑首次亮相中国

-

2025-09-29

博物馆头条按:6月13日,成都博物馆年度重磅特展“ 文明的史诗:来自地中海的古典雕塑艺术 ”盛大开幕。本次展览是成博首个聚焦古希腊罗马雕塑的专题大展,汇集125件(套)英国利物浦国家博物馆珍藏,其中76件为殿堂级古典雕塑,绝大部分系首次亮相中国,为观众铺开一幅从古希腊城邦到罗马帝国全盛时期的艺术长卷。

诸神做客蓉城

“文明的史诗”特展正式开幕

一段漫步历史的文化感知

展览分为三大篇章,观众将在 “众神之境——追溯古希腊雕塑艺术”“众生之相——古罗马的融变”“长乐之界——古罗马生活中的永恒叙事” 三个文化主题空间,缓缓展开属于地中海的文明长卷。

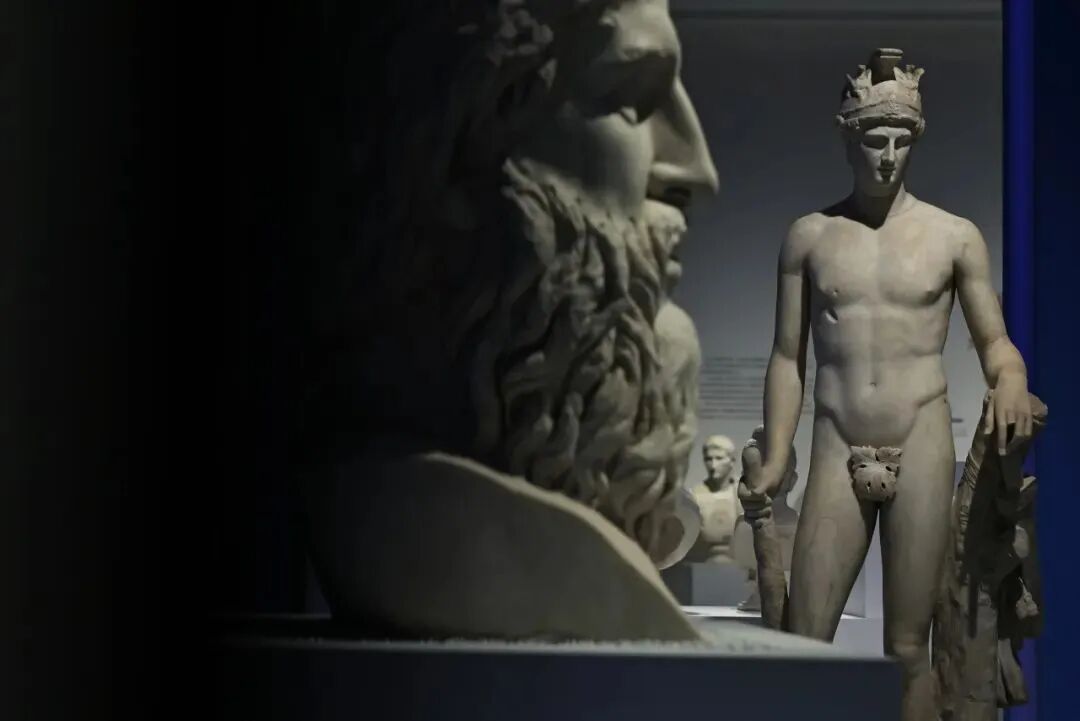

宙斯雕像

公元 1-2 世纪

英国利物浦国家博物馆藏

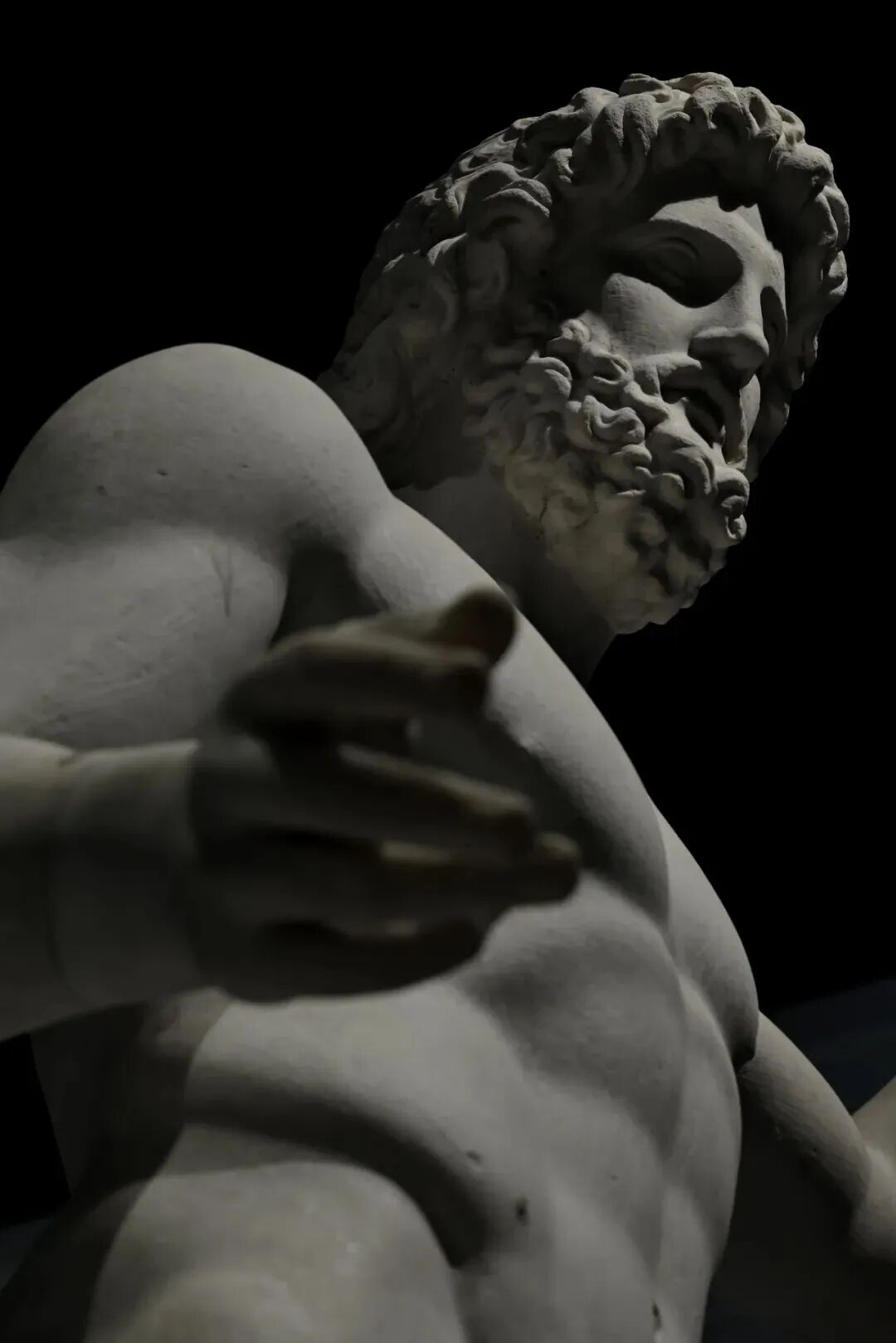

“众神之境”通过公元前6世纪“坐着的男子或神浮雕”以及古希腊神祇雕塑群像的展示,观众可以了解古希腊艺术从古风时期的庄重对称、古典时期臻至巅峰的和谐均衡,至希腊化时期情感张力极致呈现的发展脉络,通过艺术经典认识、了解古希腊雕塑艺术,领略古典的魅力。

西布莉雕像

公元2世纪

英国利物浦国家博物馆藏

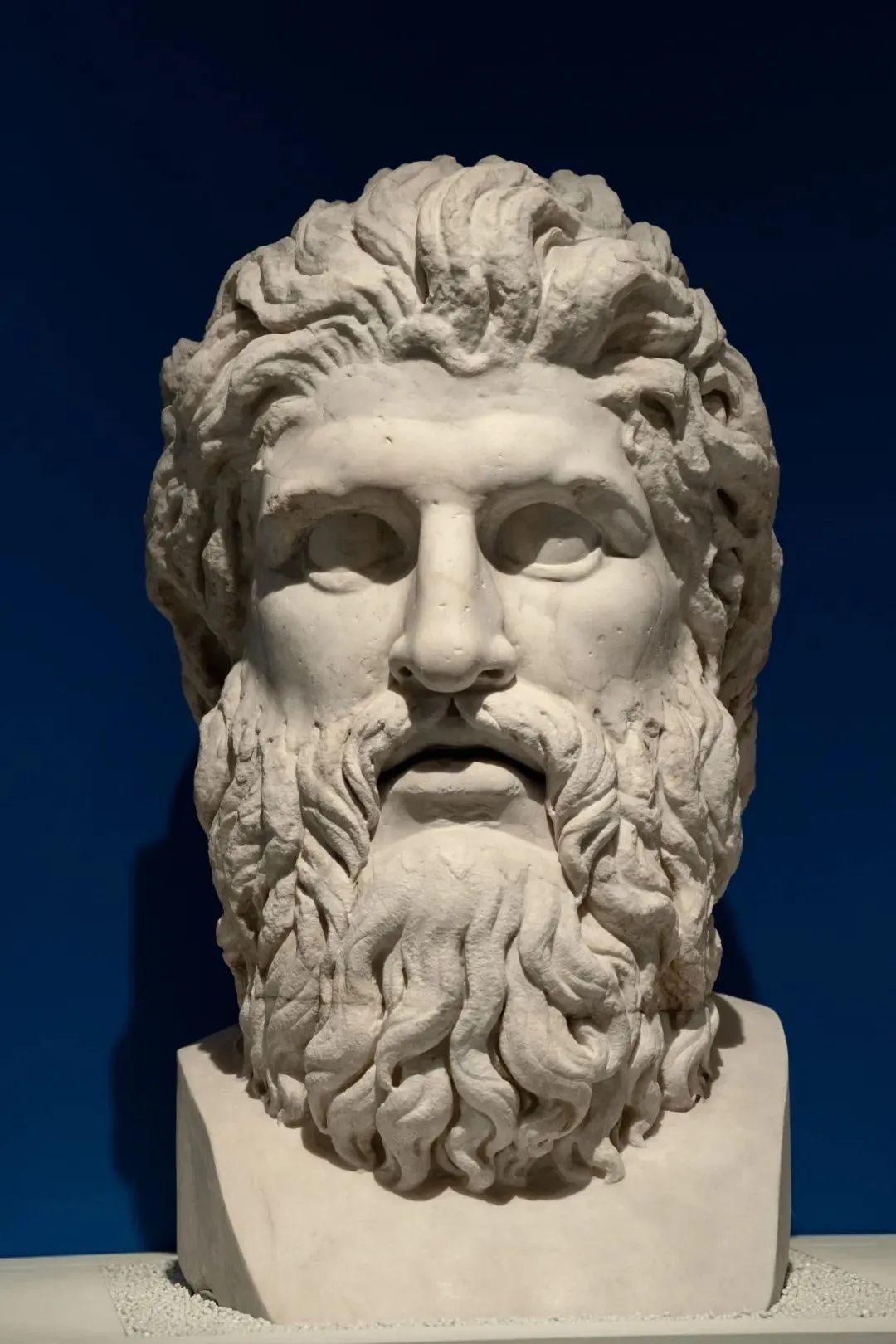

在“众生之相”部分,将看到古罗马与古希腊文化的交融,在古罗马肖像艺术中领略古罗马雕塑艺术对古希腊雕塑艺术的传承与创新。在庄重威严的西布莉雕像、伊西斯雕像等神祇雕像中可以看到,罗马人除了将希腊诸神融入自己的信仰和习俗重新形成了自己的十二主神外,还广泛吸纳罗马帝国疆域内多元文化信仰,编织出一幅跨越地域与民族的文明画卷。在这一篇章中,还将看到罗马人将刻刀转向众生百态,将艺术的笔触伸向具体真实的人,凿刻出英雄的壮志、市井的欢愉以及生活的百态。他们偏爱肖像雕塑,深信一个人的个性完全体现在他的面部特征之中,通过这些形象,古罗马留下了一幅幅动人的历史肖像,让后人得以窥见帝国的温度与风貌。

在“长乐之界”中展示的古罗马生活图景与石馆浮雕艺术,精美的玻璃杯、马赛克壁画,以及石棺浮雕等,不仅折射出那个曾盛极一时的繁华时代,也向人们展示着罗马人对现世价值的执着,对“活在当下”的洒脱,以及对来世彼岸的遐思。

萨蒂尔和赫马佛洛狄忒斯雕像

公元2世纪

英国利物浦国家博物馆藏

徜徉展厅,一座座高大、精美的众神雕塑带来强烈的视觉冲击和震撼心灵的“神之气场”。无论是天神宙斯(朱庇特)雕像、波塞冬(尼普顿)头像,还是奥古斯都半身像、普罗米修斯惩罚场景石棺,都栩栩如生地展示着西方古典文明的艺术成就;无论是神像、英雄像还是普通人物的雕像,都体现了古希腊与古罗马对生活的热爱和对人性的深刻理解。

波塞冬头像

公元1至3世纪

英国利物浦国家博物馆藏

一种东西并峙的“心有灵犀”

“古典文明群星璀璨,不断滋养和启迪后世。两千多年前,中国和希腊两大文明在亚欧大陆两端交相辉映,为人类文明演进作出了奠基性贡献。”

狄俄尼索斯雕像

公元1世纪-2世纪

英国利物浦国家博物馆藏

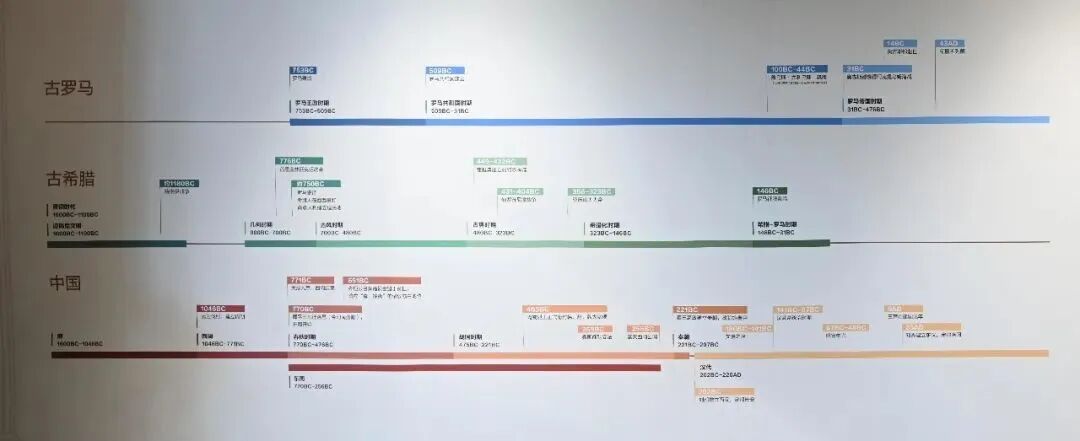

在公元前6世纪左右,亚欧大陆上的古老文明不约而同进行了重大的精神突破,使得人类思维攀上了穿凿的巅峰。

古希腊哲学家苏格拉底、柏拉图、亚里士多德等与中国的老子、孔子、墨子、孟子、庄子等的思想交相辉映;《伊里亚特》《奥德赛》《伊索寓言》等经典文学史诗与《诗经》《楚辞》及诸子百家之说迸发出的历史与哲学的光辉泽被后世;地中海的雕塑艺术、建筑艺术,中国的青铜器铸造艺术、玉石雕刻技艺、陶器工艺等分别为后世艺术发展铸造了永恒的典范;古希腊物理学、数学、天文学等领域成就显著,中国的天文历法、医学、数学、物理学等学科亦成就斐然……

遥隔山川湖海,东西方古典文明交相辉映,带着同样的激情、梦想、诉求以及忧患,将思想的光芒射向九霄,震荡星河,经久不绝。

一场收获满满的文化盛宴

今年上海高考作文题目《由“专”到“传”,必定要经过“转”吗?》在前几天引发热议,专业知识往往需要经过通俗易懂的“转译”才能更好地被大众理解,要吸引足够的“转发”才能在这个互联网时代更好地传播。

文化传播方面,博物馆一直致力于文化传播方面的与时俱进,成为古往今来各个民族、各种文化的保护、传承和传播者,“文明的史诗”展览亦即如此,它不仅是一场盛大的审美盛宴,同时也带领观众们追寻哪些仍在影响着人类文化发展的古老文脉,重温那段人类文明群星闪耀的光荣时代,为这道题目写出更好的答案。

展览开幕当天,成博还举办了一场充满异域风情的快闪活动,当德国作曲家格鲁克《奥菲欧与尤丽狄茜》的咏叹调冲破穹顶,琴弦震颤间,西方最早的拨弦乐器里拉琴流淌出古希腊的浪漫韵律,多位NPC扮演的古希腊诸神阿波罗、雅典娜、阿尔忒弥斯等缓缓入场,带来视觉与听觉的双重体验。现场,既有身着校服的学生们,也有阖家前来的亲子家庭,有来自东方航空的乘务人员,也有来自不同行业的志愿者们……不同年龄、职业的观众们汇聚于此,欢笑声、鼓掌声与悠扬的乐声共同谱写出展览首日的热闹乐章。

作为“人民的博物馆”,成都博物馆一直都是城市重要的文化生活空间,通过高品质展览、社教活动以及精美文创产品的推出,打破文物与观众间的物理界限,让每一个走进博物馆的观众都能触摸、感知文化的魅力。当他们离开时,自身又变成了一个个小型的移动“博物馆”,在更深广的语境中发挥着博物馆的教育与文化传承职能,让知识如星火一般散入城市各个地方,浸润城市脉络,让文化与城市共同生长。