- 沉浸式展陈设计在自然博物馆中的应用与案例分享

-

2025-09-15

自然博物馆作为自然遗产的保存与传播机构,其陈列展览方式必须与时俱进,以满足受众多样化的需求。沉浸式体验的出现已经成为博物馆展陈中不可或缺的重要模式。

习近平总书记指出,紧紧围绕更好满足人民群众精神文化需求,加快推进文化服务和数字技术深度融合,通过数字化手段推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。

2021年出台的《关于推进博物馆改革发展的指导意见》提出,要提高展陈质量,要求贴近实际、贴近生活、贴近众,鼓励公开征集选题,推广“以需定供”的菜单式展览服务。还需发挥教育功能,制定博物馆教育服务标准,丰富博物馆教育课程体系,为大中小学生利用博物馆学习提供有力支撑,共建教育项目库,推动各类博物馆数字资源接入国家数字教育资源公共服务体系。

随着城市文化氛围提升,自然博物馆成为人们休闲出行的目的地之一,沉浸式体验的出现刷新了人们的观展体验。

▲浙江自然博物院(来源:浙江自然博物院)

1、什么是“沉浸”

“Immersion (沉浸)”一词来源于拉丁语“immersionem”,原指“投入、浸入”,后引申为“专注于某一兴趣或状态”。随着该概念逐步进入不同的学科领域,对其的定义与理解主要演变为以下两个维度:

一是将“沉浸”看作是虚拟现实技术的客观属性,它描述了计算机显示器向人类的感官所能提供的幻象现实的包容性、延展性、环绕性、生动性程度的能力,强调的是以数字技术为基础的沉浸式虚拟环境的建立。

二是延续沉浸词源的含义,将其看作是人的主观感受,并涉及感官和心理两个层面。感官沉浸以物体淹没在海洋中做比拟,强调人体的感官系统被所处环境的浸没程度。换言之,沉浸是客观感知与主观感受的结合体,它代表了一种全身心投入的状态。心理沉浸的本质在于“精神上的高度集中”,意思是个体必须全神贯注地投入到某项活动中,才能有效地屏蔽外界干扰,达到一种深度集中的状态,即所谓的“沉浸体验”。

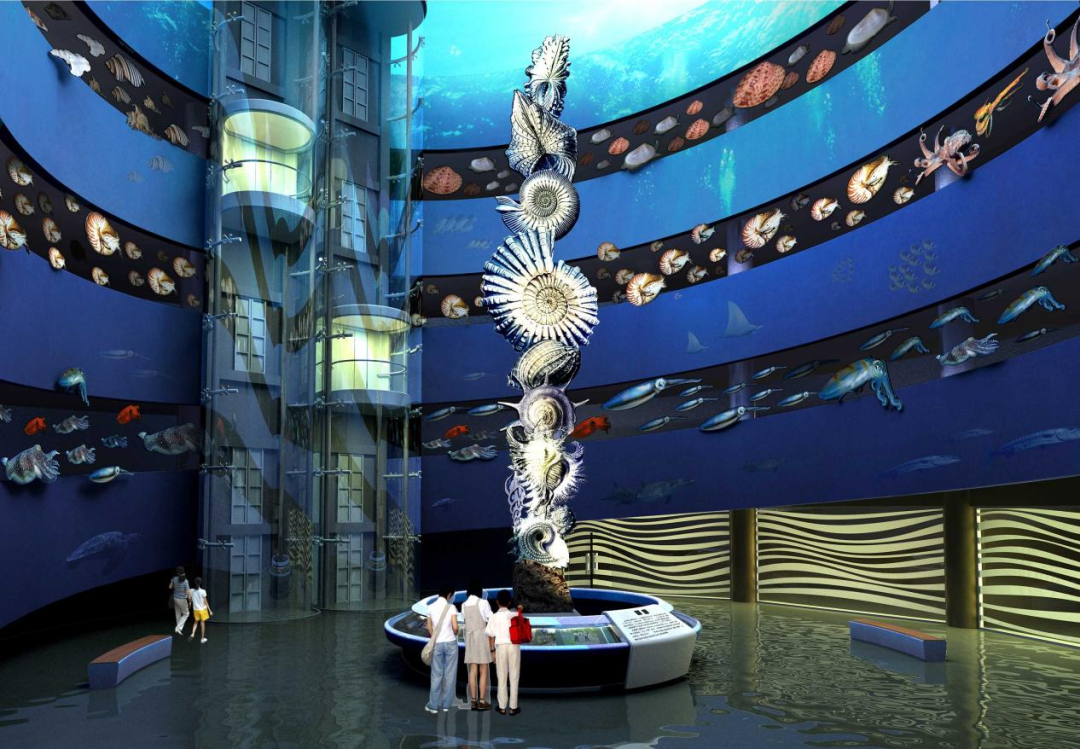

▲大连贝壳博物馆(来源:北京一彩)

2、什么是沉浸式体验

“沉浸式”(immersive)体验是指运用技术方式将人们完全置身于某种环境中,使人们集中注意力,参与者仿佛真实地身临其境并与所体验的内容进行互动,全身心的投入其中,进入沉浸状态,彻底融入环境之中的体验方式。打破了虚拟和现实的边界,将参与者完全沉浸在情景之中。这种体验通过模拟现实世界的感官刺激和交互特性,旨在提供更加逼真、个性化和参与性强的感受。

沉浸式体验的核心是通过对人的感官以及认知运用技术手段来对环境创造出一种身临其境的感受。沉浸式体验不仅仅是视觉和听觉上的沉浸,它还能通过触觉、嗅觉等感官传递,以及交互技术的支持来全方位地创造身临其境的感觉。

▲重庆自然博物馆虚拟展厅(来源:重庆自然博物馆)

3、什么是沉浸式展览

传统展览中,参与展览的方式仅限于观察,这既限制了学习的效果,也损害了观展体验。观众愈发不满足于被动接受这种百科全书式展览的教育。随着各种技术且尤其是信息技术的发展,多感官的展览设计运用图像、器物、声音、音乐、全息影像、触摸屏等视听元素将虚拟元素与实体展品结合从而通过体验来讲故事与此同时,参观者与环境互动,承担了共同创作和共同生产展览的角色更加以观众为着眼点和共同创作者、围绕社会话题以便引发共鸣以多重感官体验讲故事的“沉浸式”(immersive)展览概念开始流行,不再以藏品为中心的“新博物馆学”(new museology)也由此得到丰富。

沉浸式展陈在博物馆中的引入,极大地提升了参观者体验的真实感。灯光设计在沉浸式展陈中发挥着关键作用,通过不同强度、色调以及变化的光线模拟历史事件的氛围。声音是沉浸式体验中的另一重要元素。博物馆内的展览品不再只是无声的图像与文字解释,而是充满了情境的声响。这种声音体验让参观者在视觉信息之外,也能通过听觉建立联系,从而加深情感共鸣。声音的细节处理能让参观者体验事件中的紧张、喜悦、悲痛等情绪,让历史场景更富层次感。

▲上海自然博物馆(来源:上海自然博物馆)

4、沉浸式体验在自然博物馆展陈中的应用

在博物馆展陈中,沉浸式体验的展示方式多种多样。首先,通过巧妙的空间布局与灯光效果,打造独特的空间氛围,为观众带来身临其境的感受,使他们仿佛穿越时空,与藏品共同经历历史变迁。其次,利用多感官体验,如视觉、听觉、触觉等,为观众提供全方位的感知刺激,使藏品展示更加生动真实。最后,通过增加互动环节,如触摸屏、传感器等现代科技应用,提升观众的参与度和沉浸感,让他们在互动中深入了解和感受藏品的文化内涵。

▲国家自然博物馆(来源:国家自然博物馆)

4.1空间氛围打造沉浸感

博物馆依托空间氛围打造沉浸感,需要以空间、主题及氛围的布局与营造为前提,着手改变空间的规模及形态。自然博物馆的核心是展示自然界的多样性和科学知识,所以氛围的营造需要让参观者感受到身临其境的环境,同时也要有教育意义。

一是灯光设计。自然博物馆通常会使用柔和的自然光,或者模拟自然光照,比如通过天窗或者间接照明,这样可以减少人工痕迹,让展品看起来更真实。另外,动态灯光效果,比如模拟昼夜变化或者季节变化,可能会增强沉浸感。比如有些展区可能会用投影来展示极光或者星空,这样的灯光效果能吸引观众的注意力,同时营造出特定的自然场景。

▲南京古生物博物馆(来源:北京一彩)

二是空间布局。自然博物馆的空间设计常常模仿自然景观,比如弯曲的路径、高低起伏的地形,甚至设置仿真的岩石、树木和水体。这样的布局可以让参观者感觉像是在探索真实的自然环境,而不是在室内。比如,入口处可能会设计成森林的入口,或者有瀑布的声音,让观众一进门就感受到自然的氛围。

三是材料选择。使用天然材料如木材、石材、绿植墙等,可以增加自然元素的存在感。例如,地板可能采用木质材料,墙面用石材装饰,或者设置垂直绿化墙,这些都能增强自然的感觉。同时,这些材料本身也是可持续的,符合现代博物馆的环保理念。

四是生态场景复原,比如按生物群落布置展区,如沙漠、海洋、森林等,每个区域都还原真实的生态环境,配合相应的动植物标本和背景画,增强真实感。动态展示,如水族箱、活体植物展区,或者机械驱动的动态模型,如会动的恐龙,这些都能让展品显得更生动,营造动态的自然环境。

▲南京古生物博物馆(来源:北京一彩)

4.2多感官体验塑造沉浸感

沉浸式体验感的满足离不开参观者多感官的调动。时至今日,随着数字化技术应用的日趋广泛,在展厅内融入图像、影视、音频、交互装置等多感官、多视角的为参观者提供交互参与场景,已经成为博物馆强化参观者沉浸式体验感的必行举措。

在听觉感受的音效设计方面。自然博物馆会播放环境音效,如鸟鸣、流水声、风声等,这些声音能够强化视觉上的自然体验。比如在热带雨林展区,可能会有雨声和动物的叫声,让观众仿佛置身于真实的雨林中。音效与视觉展示的结合能有效提升沉浸感。

在视觉感受的色彩搭配方面。自然博物馆会使用大地色系,如绿色、棕色、蓝色等,这些颜色能让人联想到森林、土壤和海洋。渐变色或自然纹理的墙面处理,如模仿岩石、树皮的质感,可以增强环境的真实感。例如,海洋展区可能会使用深蓝色调,配合波浪的灯光效果,营造出海底的氛围。

此外,自然博物馆的某些展区也可以设置气味装置,释放森林、海洋的气味,进一步刺激嗅觉,增强沉浸感。不过这可能在一些博物馆中不太常见,但确实是一个提升氛围的方法。

▲二连浩特恐龙馆(来源:北京一彩)

4.3互动体验强化沉浸感

现代自然博物馆常使用AR、VR等技术,让观众可以与展品互动,比如通过触摸屏了解动物的习性,或者通过虚拟现实体验恐龙时代的环境。这些科技手段不仅增加了趣味性,也让学习过程更加生动。比如,有些博物馆会有互动投影,当观众走过时,地面会出现水波纹或者动物足迹。或者通过定位识别触发虚拟生物互动(如扫描化石骨架生成动态复原影像),如芝加哥菲尔德博物馆的“霸王龙SUE”展项结合平板设备实现骨骼结构动态解析。一些博物馆还会布置机械仿生装置,如日本国立科学博物馆的机械暴龙可实现眨眼、吼叫与头部追踪观众移动。

▲二连浩特恐龙馆(来源:北京一彩)

总之,随着技术的不断进步和观众需求的不断演变,沉浸式体验在自然博物馆展陈中的应用将展现出更加多元化和个性化的趋势。自然博物馆需要不断创新思维、拓宽视野,以更好地满足观众的需求和期望,推动博物馆事业的持续发展。

主要参考文献:

1、曾蓓.沉浸式展陈体验的魅力.文化产业. 2024, (36): 76-78.

2、李万万.博物馆沉浸式展览:概念、技术、机遇与批评.艺术博物馆. 2022, (04): 38-43.

3、罗丹丹.博物馆陈列展览的高质量发展研究.文物鉴定与鉴赏. 2024, (22): 96-99.

4、孙雪贺.沉浸式体验在博物馆藏品展示中的交互性设计研究.东北电力大学. 2024.

5、王勇.文化数字化赋能文化强国建设.(2024-07-12)[2024-08-27].

6、阎涵,杨子予宣,谭馨婗,陈天甜.以人为本趋势下的沉浸式博物馆展览研究.文物鉴定与鉴赏. 2025, (06): 97-100.

7、张帆,张家榜,李晨溪.博物馆沉浸体验设计研究综述.包装工程. 2024, 45(20): 1-11.

8、郑运帷.传播学视角下自然科学博物馆沉浸式数字媒介的展览应用探讨.自然科学博物馆研究. 2025, 10(01): 23-31.