- 图片

- 汉魏洛阳故城遗址博物馆设计:从“天下之中”到东亚都城母体的考古揭秘

-

分享 10-22

天下之中,千年阅尽

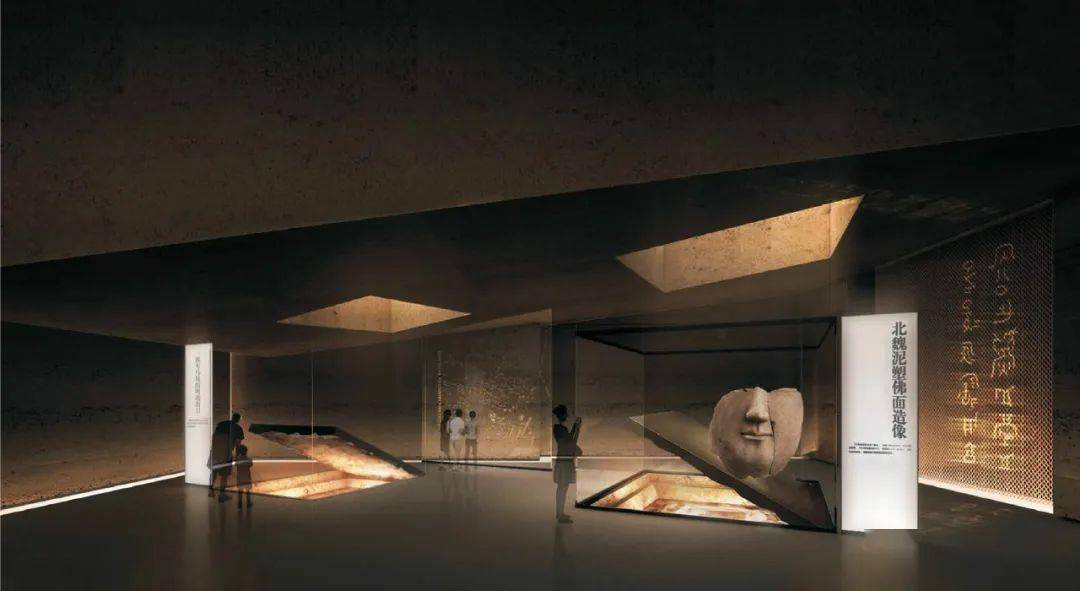

" 若问古今兴废事,请君只看洛阳城。"北宋司马光的这句慨叹,道尽了汉魏洛阳故城的沧桑与辉煌。 2025年6月5日 , 汉魏洛阳故城遗址博物馆正式试开放 ,这座 以"建中立极"理念打造的当代殿堂 ,不仅是中国古都制度的活态呈现,更是一场跨越时空的文明对话。

走进博物馆,仿佛穿越千年时光隧道。夯土台基与数字光影在此交织,丝路驼铃与佛寺梵音在此共鸣。1600年的都城史诗,正在这里以全新的姿态苏醒。这座博物馆不仅收藏着历史的碎片, 更承载着中华文明从"天下之中"到"世界大同"的千年密码。

天地 之中

都城规划的宇宙观与政治哲学

从"土圭测影"到"天下之中"

西周初年,周公姬旦在洛阳盆地以土圭测日影之法,确立了"天下之中"的地理坐标。这一看似简单的测量仪式,实则蕴含着深刻的政治哲学。"中国"一词最早见于西周青铜器"何尊"的铭文"宅兹中国",指的就是这片被视为天下中心的土地。

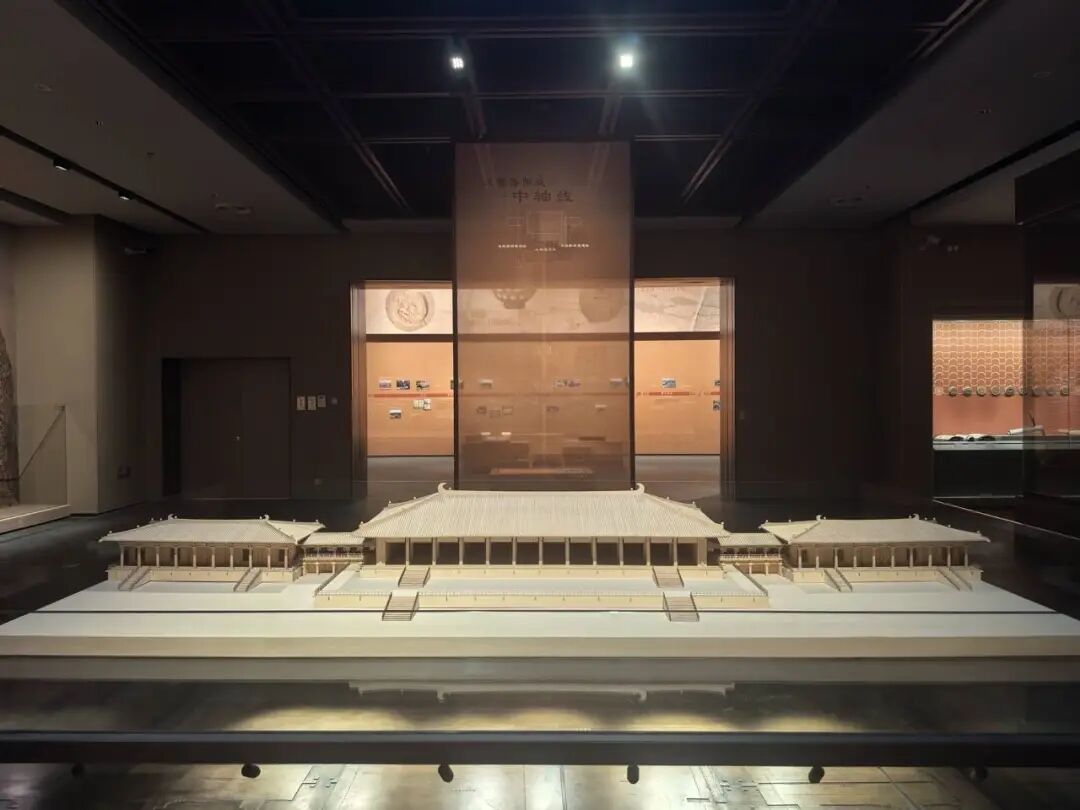

周公在此营建洛邑时,开创了"择国之中而立宫,择宫之中而立庙"的规划原则。这种将宫城、宗庙、社稷沿中轴线布局的设计,不仅体现了"以中为尊"的宇宙观,更成为后世都城建设的典范。考古发现,这条中轴线与真子午线的偏差仅0.3度,其精确程度令人叹为观止。

"建中立极":都城形制的革命性突破

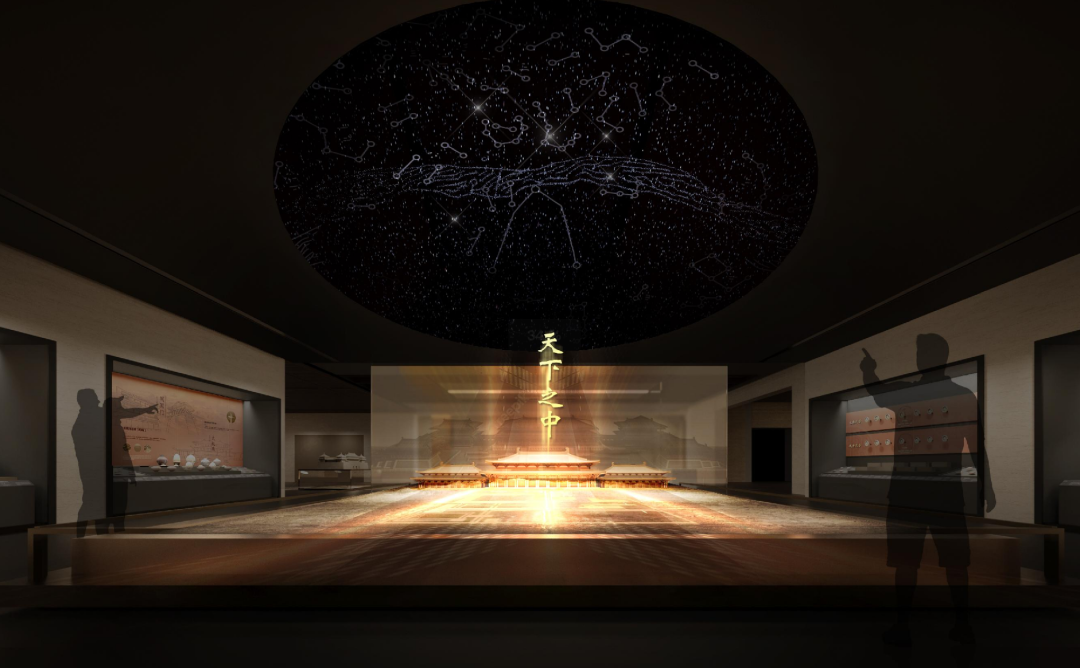

曹魏时期,汉魏洛阳城完成了从"多重轴线"到"单一宫城"的蜕变。以太极殿为核心的宫城占据城市中轴线北端,与南郊的灵台(天文观测台)形成天地呼应,暗含"天极-皇极"的宇宙秩序。

考古数据显示,太极殿台基高达12米,面积超过1万平方米。其宏大的规模与精妙的设计,彰显了"建中立极"的都城规划理念。这种形制不仅影响了隋唐长安城,更通过朝鲜半岛的藤原京、日本的平城京等仿建,辐射至整个东亚文化圈。

光影中的时空仪式

博物馆的核心展品"大都惟中"装置,以现代科技重现了古代的测影场景。铜刻晷面随着太阳轨迹投射出变幻的光影,精确标记着节气时辰。特别值得一提的是,春分日正午时分,日影会恰好落在"中"字刻痕上,完成天、地、人的神圣契合。

这种将天文历法融入都城规划的设计,不仅展现了古人"观象授时"的智慧,更赋予了政治权力"奉天承运"的终极合法性。在这里,时间与空间、天象与人事达成了完美的统一。

魂脉 交融

多民族共生的文明熔炉

从"华夷之辨"到"天下一家"

洛阳南郊的礼制建筑群是民族融合的历史见证。东汉时期,匈奴王子金日磾入侍汉室,鲜卑贵族入籍太学;北魏孝文帝推行均田制与汉化政策,促进了多民族的交流融合。

考古发现的"四神纹"瓦当尤为引人注目。这些瓦当巧妙融合了中原的青龙白虎与草原的狼图腾元素,成为文化交融的生动写照。在永宁寺遗址出土的波斯风格玻璃器,则印证了丝绸之路带来的文明交流。

佛教东传与本土化进程

白马寺的初建与永宁寺塔的崛起,构成了佛教中国化的两个重要里程碑。永宁寺塔基遗址出土的七宝舍利函中,鎏金银质佛像已经呈现出"秀骨清像"的汉化特征。

据《洛阳伽蓝记》记载,北魏时期的洛阳城佛寺多达1367所,僧尼超过200万。佛教艺术与玄学思辨在伊洛河畔碰撞交融,催生了《文心雕龙》这样的文学理论巨著,推动了中国思想文化的革新。

墓葬中的社会镜像

邙山南麓的陵墓群堪称一部"地下史诗"。从西周应国墓地到北魏元怿墓,这些跨越千年的墓葬为我们提供了观察社会变迁的独特窗口。

曹魏曹休墓中出土的错金银铜弩机与匈奴金冠饰共存一室,揭示了军事贵族的跨文化身份;北魏元邵墓壁画中,胡服俑与汉式仪仗同框出现,定格了民族融合的历史瞬间。这些考古发现生动展现了多元文化在洛阳这片土地上的交融共生。

经济 脉动

从农耕文明到世界都会

水利工程与农业革命

2022年,考古人员在千秋门遗址发现了魏晋时期的水道系统。三道石砌暗渠以45度角斜穿宫墙,通过"伏流"技术实现引水入城。其精密程度远超同期罗马的引水渠,印证了《水经注》中"石工细密,非今所拟"的记载。

配合铁犁铧、耧车等先进农具的普及,汉魏时期洛阳所在的河南地区粮食产量占到全国的三分之一。这为丝绸之路的繁荣贸易提供了坚实的物质基础,也推动了城市经济的蓬勃发展。

坊市制度与全球贸易

北魏洛阳城首创"前朝后市"的坊市格局:南市(金市)汇聚西域香料、波斯锦缎,北市(马市)交易鲜卑战马,东市(南市)输出丝绸瓷器。考古发现的罗马金币、印度金刚石、粟特银币等遗物,勾勒出一幅横跨欧亚的商贸网络图景。

特别值得一提的是,洛阳工官制作的"百炼钢"刀剑经丝绸之路远销波斯,其精湛的锻打技术被阿拉伯学者详细记录在《道里邦国志》中,成为古代中国制造业的杰出代表。

技术革命的思想先声

汉魏时期的洛阳堪称古代中国的"科技创新中心"。张衡在灵台发明的浑天仪首次将天体运行可视化;蔡伦改进的造纸术使《九章算术》《伤寒杂病论》等重要典籍得以广泛传播。

2017年宫城遗址出土的东汉"水排"(水力鼓风装置),证明当时已经掌握规模化冶铁技术。这些科技创新不仅推动了经济社会发展,更为后来的军事变革埋下了伏笔。

世界 图景

东方都城的全球对话

与罗马的镜像对照

当我们将汉魏洛阳城(1-6世纪)与同时期的罗马城进行对比,会发现两大文明呈现出截然不同的城市逻辑:

在政治空间上,洛阳宫城封闭严整,体现集权体制;罗马广场开放多元,彰显公民参与。经济结构方面,洛阳以官营手工业为主导,罗马则依赖奴隶制庄园经济。宗教态度上,洛阳兼容儒释道,体现多元包容;罗马则以多神教为国教,具有排他性。

这些差异深刻折射出农耕文明与海洋文明的深层分野。然而通过丝绸之路的连接,两大文明经由粟特商队展开了隐秘而持续的对话。

东亚都城体系的母体

汉魏洛阳的都城规划对东亚产生了深远影响。日本奈良平城京(710年)几乎完全移植了洛阳的棋盘式格局,连"朱雀大路"的宽度都与洛阳南宫门道保持一致。

朝鲜半岛的新罗金城(庆州)仿建了明堂制度,其"三品五等"户籍制也源自北魏洛阳。韩国国立中央博物馆收藏的"新罗瓦当",其莲花纹样与汉魏灵台遗址出土的瓦当如出一辙,生动展现了文化传播的轨迹。

海上丝路的东方起点

2014年,汉魏洛阳故城被列入"丝绸之路:长安-天山廊道"世界遗产点。遗址出土的希腊式玻璃碗、印度棉布残片等文物,证明洛阳通过海上丝绸之路与东南亚、印度洋世界保持着密切联系。

北魏时期,使臣宋云、惠生西行取经,带回了犍陀罗艺术风格的佛像雕刻技法,这些外来艺术元素深刻影响了龙门石窟的早期造像风格,成为中外文化交流的生动见证。

考古 创新

六十年重构千年

从夯土到数字:科技考古的突破

中国社会科学院考古研究所运用多光谱成像技术,成功揭示了阊阖门遗址地下的五重门阙结构。通过三维激光扫描,研究人员复原了太极殿1:50的数字模型,精确度达到毫米级。

2023年推出的"千年阅一年"小程序,将2000余件文物信息与遗址坐标精准关联。游客扫码即可观看北魏宫女陶俑的虚拟复原动画,体验科技与历史的完美融合。

沉浸式叙事:让历史活起来

博物馆创新采用"全息投影+地理沙盘"技术,生动复原了汉魏洛阳城从西周至北魏的城址变迁。二层的特展《数字洛阳》通过精细的3D建模,重现了永宁寺塔、铜驼大街的北魏盛景。

据悉,博物馆还计划推出《敦煌:时间的守护者》VR展览,通过360°全景技术带领观众穿越丝绸之路,体验文明交流的壮阔历程。

文化地标:连接过去与未来

博物馆建筑本身就是一件艺术品。88米长的拱桥象征着时空的跨越,草阶台地抽象诠释了汉魏建筑技艺,屋顶观景平台则提供了俯瞰太极殿、远眺白马寺的绝佳视角。

在试开放期间,博物馆实行每日限量预约参观制度。游客可以通过小程序预约,亲身感受这场跨越千年的文明盛宴。

永恒之城的精神遗产

站在汉魏洛阳故城遗址的制高点极目远眺,北方的邙山如巨龙盘踞,南方的万安山似屏风矗立,伊洛河在脚下蜿蜒流淌。这座承载了600年文明记忆的城市向我们揭示:真正的伟大,不在于永恒的存在,而在于为后世留下生生不息的文明基因。

当我们在遗址博物馆中漫步,触摸宫城夯土的沧桑质感,凝视永宁寺塔基的岁月留痕,实际上是在参与一场跨越千年的文明对话。在这里,过去从未真正远去,而未来,已然在这片古老的土地上萌芽生长。

正如博物馆序厅的题词所言:"一城阅千年,一脉通古今。"汉魏洛阳故城遗址博物馆不仅是对历史的致敬,更是对未来的启迪。它提醒我们,在文明的长河中,每一代人都是传统的守护者,也是创新的开拓者。

- 设备组成

- 无

- 参考预算

- 无