- 图片

- 苏州考古博物馆设计:江南文明叙事新范式与考古发现全景展示

-

分享 10-21

在时空经纬中重构江南文明叙事

一座打破传统叙事的考古殿堂

苏州考古博物馆的诞生,标志着中国博物馆体系正经历着从“物的陈列”向“文明叙事”的范式转型。作为江苏省首座考古学科专题博物馆,它摒弃传统博物馆的精品文物串联模式,开创性地采用“遗址-地层-遗迹”的考古逻辑,以1.2万平方米空间为画布,用1200余件/套文物作经纬,编织出一幅贯穿万年的江南文明图谱。这里不仅是考古成果的展示场域,更是一个以科学方法论解构地域文明密码的实验室。

建筑本身即是对考古精神的物化表达。中国工程院院士程泰宁以越城遗址出土的“石锛”“钺”为原型,通过几何块面的解构重组,创造出既具原始朴野质感又不失现代韵律的建筑形态。21.5米的高度落差与地景式设计,使博物馆犹如从历史地层中自然生长,与石湖景区的山水肌理形成时空对话。入口处的夯土立面与光影装置,让观众甫入馆即化身考古现场的“亲历者”。

上篇

源起江南

苏州地域文明探源展

解码文明基因的三重密钥

江海共潮生:地理变迁的考古解译

在首层"源起江南"展厅,地质剖面与数字沙盘联动演绎着太湖平原的沧海桑田。吴江广福西遗址出土的鹿角靴形器、水生动物骨骼,实证了万年前古人类"饭稻羹鱼"的生存智慧。通过同位素分析与古DNA技术复原的史前聚落生态,展现出马家浜文化时期稻作农业与水网系统的共生关系。这种将环境考古与科技考古结合的展陈方式,突破了传统器物陈列的局限。

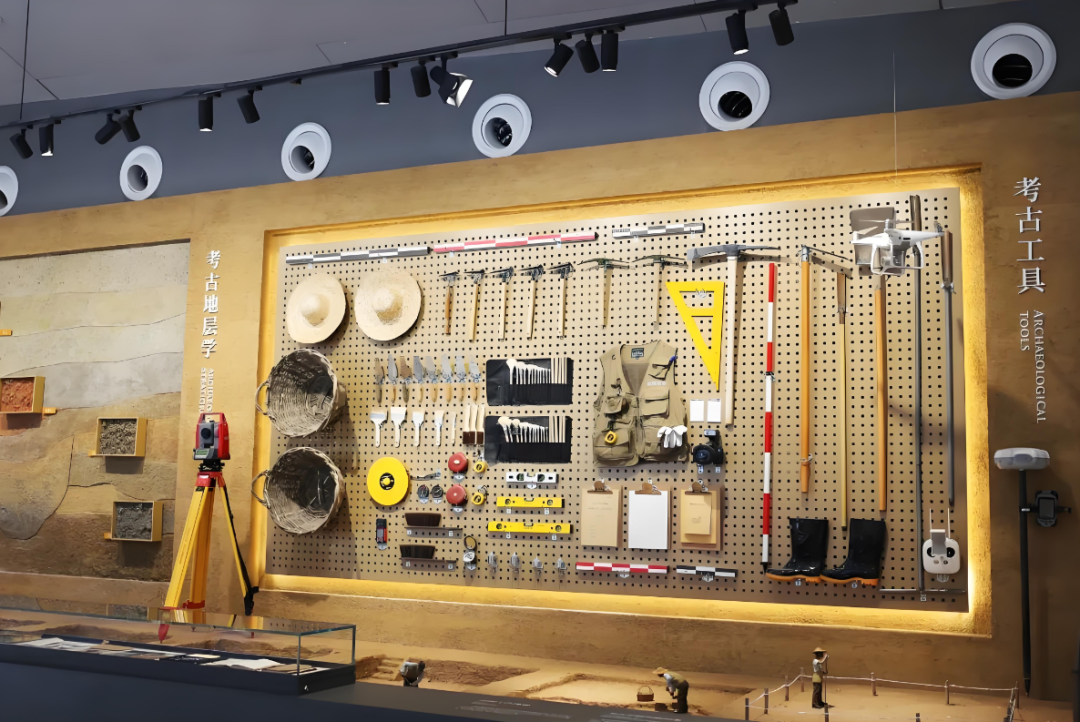

手铲释天书:考古全生命周期的沉浸体验

第二单元构建起田野考古的“解剖剧场”:探铲与洛阳铲的形制演变揭示勘探技术进化史,多光谱扫描设备实时呈现文物内部结构,修复师在开放式实验室进行漆木器脱水定型。最令人称道的是“地层盲盒”互动装置——观众通过AR技术模拟考古发掘,在虚拟探方中辨析不同文化层的陶片堆积,亲身体验类型学断代的科学过程

考古见姑苏:吴地文明的范式革命

第三单元以木渎古城遗址微缩模型为核心,通过GIS系统动态演示春秋时期都邑的营建过程。重点展品“右”字铭文陶筒瓦,结合红外成像技术显现的墨书痕迹,颠覆了传统吴文化研究依赖文献的局限。展厅中央1:1复刻的草鞋山遗址地层剖面,以马家浜文化墓葬与良渚水田遗迹的叠压关系,实证江南地区完整的新石器时代文化序列。

下篇

华章江南

苏州考古发现成果展

历史叙事的四维重构

负一层展厅以考古发现为经,社会形态为纬,构建起立体化的历史认知框架:

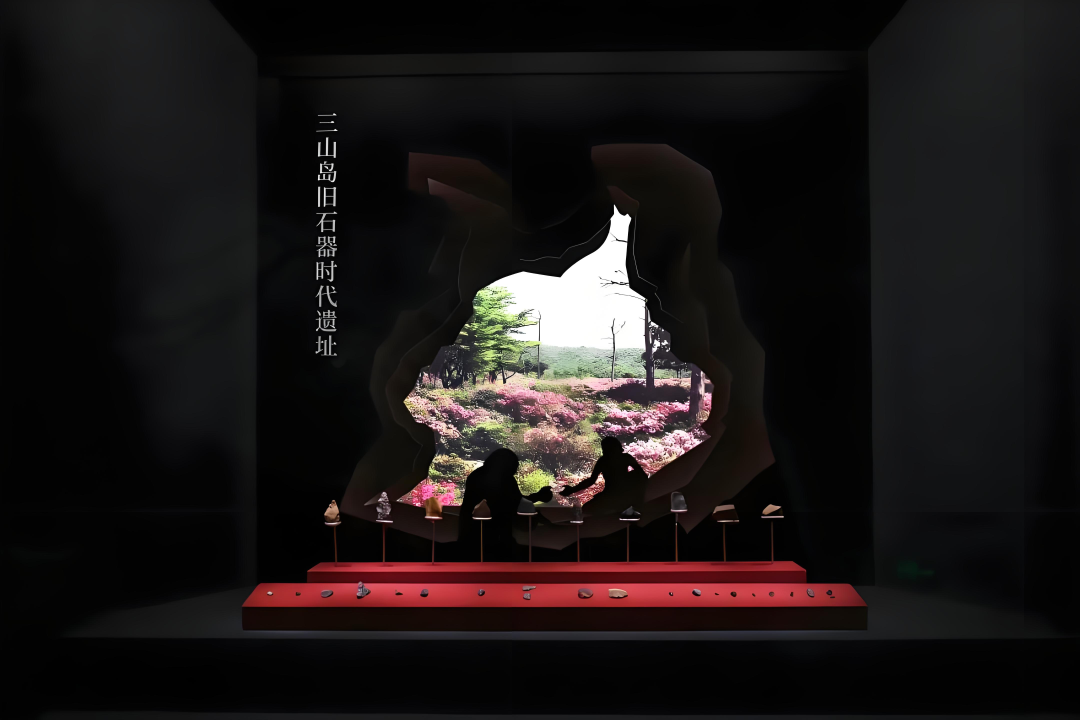

文明溯源:从平等社会到复杂文明

三山岛旧石器遗址的砍砸器与雕刻器,串联起长江下游最早的人类活动证据。崧泽文化彩陶罐上的八角星纹,经数字显微技术放大后,展现出惊人的几何精度,暗示着早期天文观测的存在。良渚玉琮的微痕分析展项,通过3D打印还原制玉工艺,解谜神权社会的形成密码。

吴越新证:文化交融的考古实证

真山D9M1出土的原始瓷提梁盉,其器型融合中原青铜礼器与本地制瓷传统,成为吴越文化“多元一体”的物证。通过X射线荧光光谱分析显示的铜剑合金比例变化,动态揭示春秋时期金属技术的传播路径。展厅特别设置声景装置,将青铜编钟的音律数据转化为空间音频,让观众聆听两千年前的礼乐回响。

都会寻踪:城市考古的时空折叠

秦汉时期的“海内皆臣”砖,与平江图数字孪生系统形成时空对话,展现苏州城址两千年不变的空间密码。展厅中央的虎丘路新村孙吴大墓,通过BIM技术复原墓室营建过程,其八十五吨重的墓室本体与全息投影的随葬品阵列,构成现实与虚拟交织的考古奇观。出土的龙首金簪经纳米级表面处理,在特殊光照下重现鎏金工艺的微观之美。

海丝遗痕:海洋文明的考古解码

太仓樊村泾遗址的元代龙泉窑青瓷堆积,通过物流模拟系统再现瓷器从闽浙窑场经运河入海的贸易网络。南宋御窑遗址的窑炉复原装置,配合热释光测年数据,解谜官窑管理制度。特别设计的海运仓VR体验,让观众化身元代货栈管理员,在虚拟现实中完成瓷器分类、登记、装船的完整流程。

考古现场的活化重生

博物馆创新性地将考古工地“搬进”展厅:草鞋山M13墓葬的原址迁移,完整保留了6000年前的人狗合葬场景;木渎古城城墙剖面采用增强现实技术,叠加展示不同时期的修筑痕迹;陆慕元和塘窑址的活态复原区,观众可亲手体验制坯、施釉、装窑的完整流程。这种“遗址即展品”的理念,使考古学从学术圣殿走向公共空间。

科技赋能的叙事革命

在文物保护实验室,观众透过显微摄像机见证脆弱漆器的纳米加固过程;多模态交互装置将虎丘塔倾斜监测数据转化为动态光影艺术;区块链技术用于文物数字孪生体的版权存证。特别开发的“考古日志”小程序,通过LBS定位触发增强现实内容,让观众在移动端构建个性化观展路径。

文明探源的当代启示

作为首个实施中华文明探源工程的地级市,苏州考古博物馆构建起地域文明研究的“苏州范式”:以考古地理学解译人地关系,用科技考古重塑工艺史,借数字人文激活文化遗产。其“考古全生命周期”展陈体系,从调查勘探、发掘保护到研究阐释,完整呈现考古工作的科学链条。

这座矗立在越城遗址旁的文明灯塔,不仅重塑着公众对江南文化的认知维度,更开创了考古类博物馆叙事的新纪元。当观众抚触展厅尽头那面镌刻着历代考古人姓名的纪念墙时,终将理解:考古不是对过往的追忆,而是指向未来的文明对话。

- 设备组成

- 无

- 参考预算

- 无