-

2025-10-09

2025文化与自然遗产日:数字技术赋能非遗保护与创新实践

活动形式与创新概览

2025年6月14日的文化和自然遗产日,全国各地举办了丰富多彩的活动,以创新的形式展现了文化和自然遗产的魅力。这些活动不仅让公众更深入地了解了遗产的价值,也为遗产的保护和传承注入了新的活力。

数字技术赋能遗产保护与展示

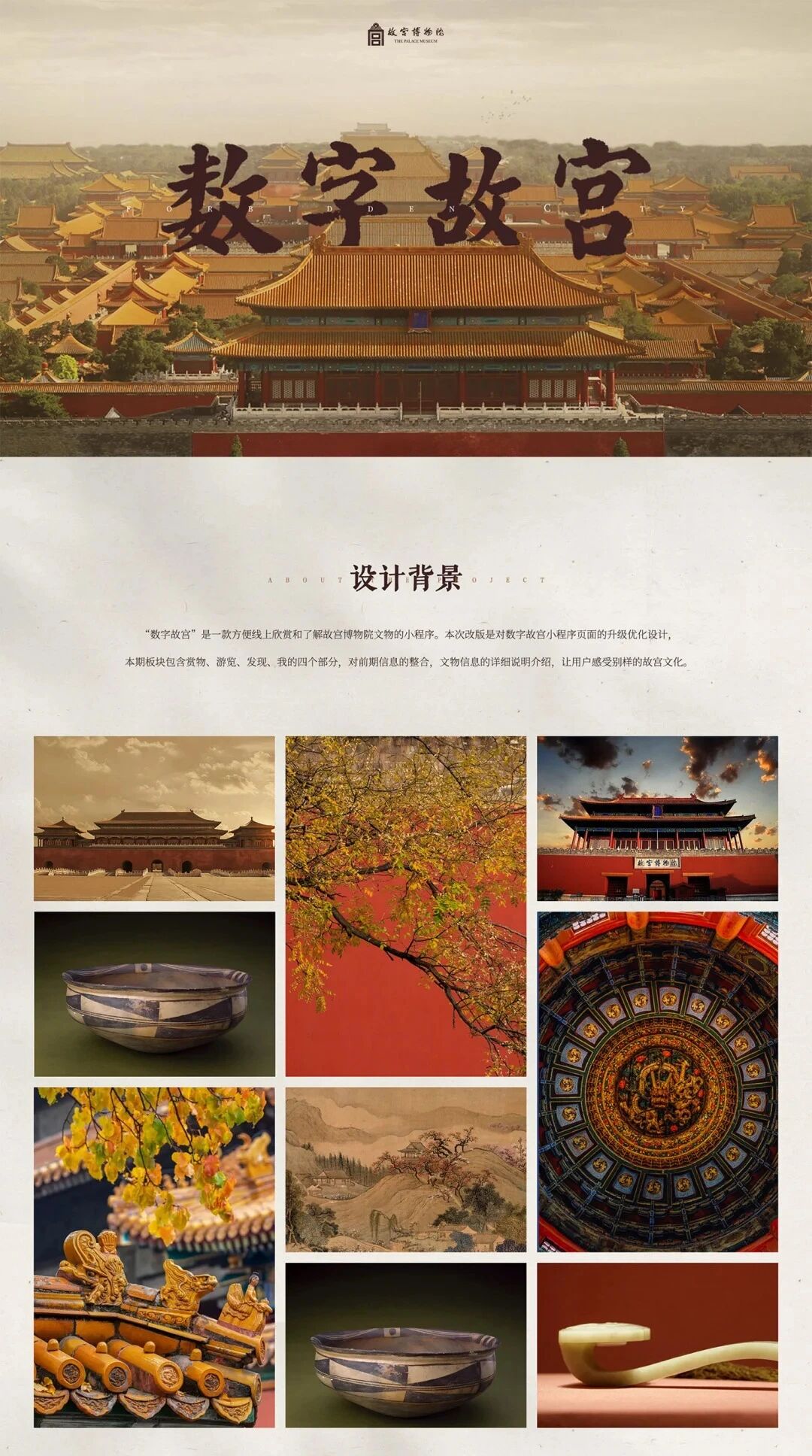

数字技术在今年的遗产日活动中发挥了重要作用。例如,西安城墙创新推出“数字方舱”,构建起独具特色的预防性保护体系。通过遍布城墙全域3000多个监测点位的数据汇聚,涵盖墙体裂缝、水平位移、沉降等关键指标,人工智能模型实时比对分析,可24小时监测墙体结构变化,自动触发预警并通知文保监测员。同时,该平台能智能识别游客攀爬、长期逗留等异常行为,大幅提升文物保护预警能力和突发事件处置效率。此外,故宫博物院的“数字故宫”项目,利用AI修复技术对破损文物进行精准修复模拟,提升修复效率和效果,其虚拟展览平台吸引了数百万线上观众,让无法亲临现场的公众也能深入了解中国古代宫廷文化。

非遗与旅游、科技融合创新

非遗与旅游、科技的融合成为今年遗产日的一大亮点。在湖北武汉,非遗宣传展示主会场活动以“非遗+旅游”为核心,发布“跟着非遗游武汉”主题线路,包括“知音江城”美丽传说之旅、“烟火江湖”非遗美食之旅等五大主题、十条非遗旅游线路,覆盖50余个点位,让市民游客沉浸式体验非遗。在广东,“文化和自然遗产日”广东主会场系列活动推出30条非遗特色旅游线路,覆盖全省21个地市,深度挖掘非遗项目文化内核,以传统文化为脉络,以沉浸式体验为纽带,将地域性、互动性与文化教育功能巧妙融合。同时,活动期间同步举办的广东省第六届非遗购物节分线下非遗市集和云上市集两个部分,创新“非遗+购物”消费模式,让非遗保护成果以可感、可触、可体验的方式深度融入大众日常生活。

全民参与与互动体验增强

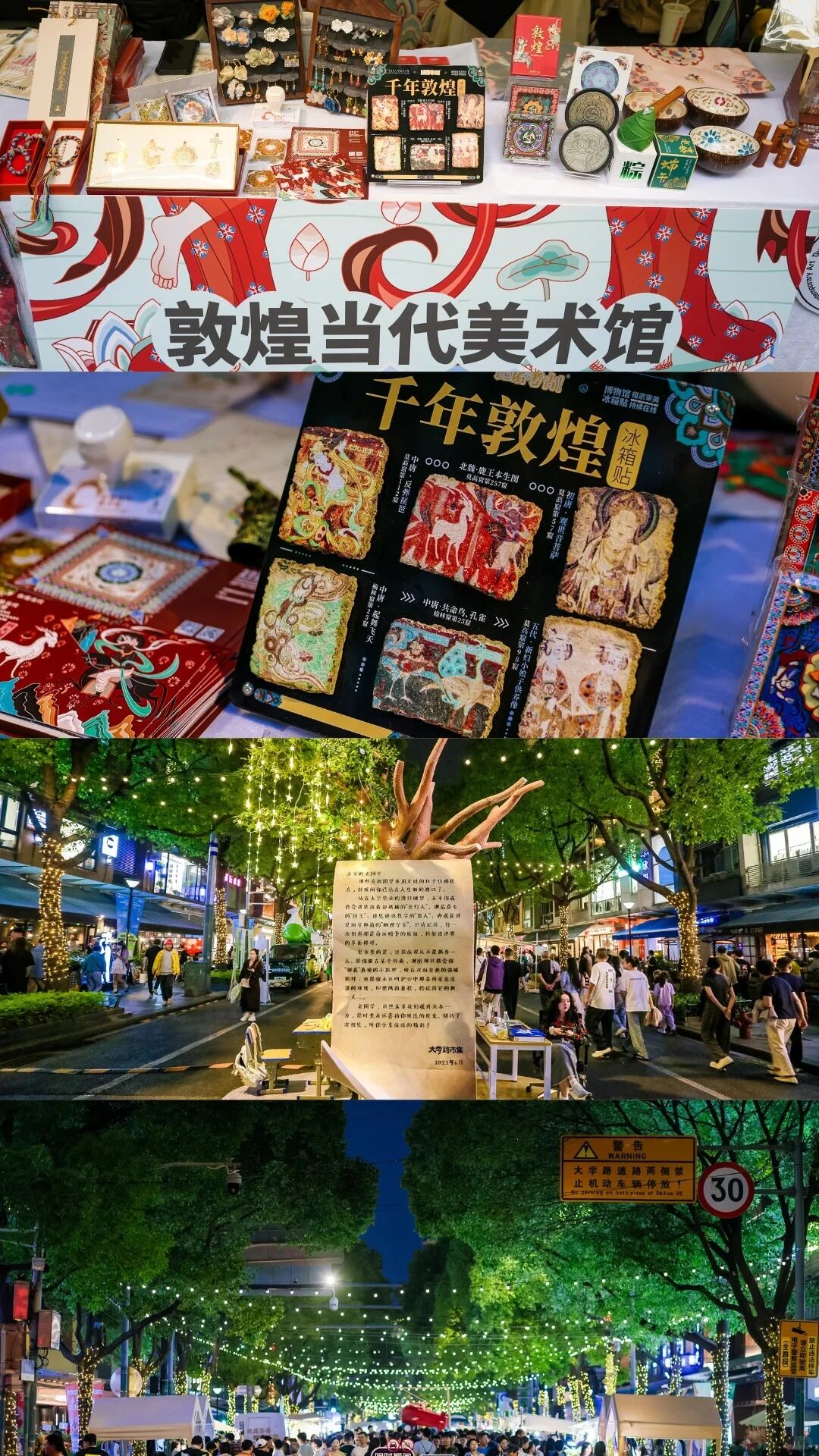

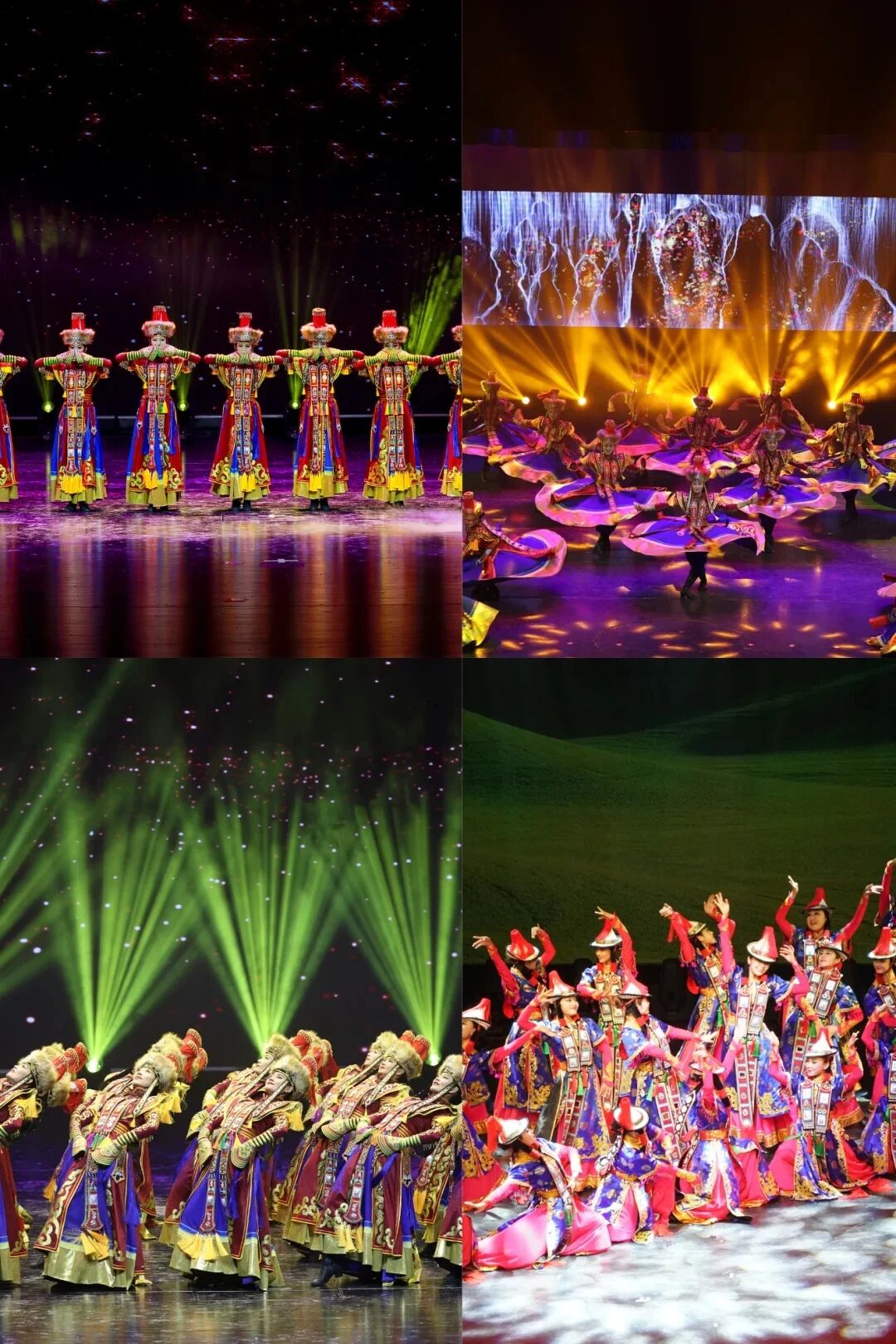

今年的遗产日活动更加注重全民参与和互动体验。各地举办了众多非遗体验活动,让公众亲身感受非遗的魅力。在湖南长沙,“文化和自然遗产日”非遗宣传展示湖南主场活动通过“非遗在社区”让市民游客在亲身参与中感受湖南非遗的独特魅力。活动现场设置了“非遗打卡墙”,不少年轻人手持非遗产品合影,留下与传统文化碰撞的瞬间。在上海杨浦,“丝路非遗”第十届上海杨浦非遗节以丝路文化为核心、海派非遗为纽带,通过艺术表演、快闪演出、工作坊、非遗市集等多种形式,为广大市民搭建起沪甘两地多彩非遗的交流平台。活动现场,非遗传承人以精湛技艺演绎非遗之美,并耐心指导市民参与白银剪纸、庆阳香包刺绣、天祝唐卡、兰州刻葫芦等非遗体验,通过“看得见、摸得着、学得会”的互动模式,让深藏于非遗中的匠心技艺真正“活”在当下。

创新点分析

科技与文化深度融合

科技与文化的深度融合是今年遗产日活动的重要创新点。数字技术的应用不仅为遗产的保护和修复提供了有力支持,也为遗产的展示和传播带来了全新的体验。例如,数字故宫小程序通过3D建模、虚拟现实等技术,将故宫内的建筑、文物以及相关的非遗文化进行数字化展示,让游客足不出户就能“云游”故宫。一些景区还利用全息投影技术,在夜晚为游客带来精彩的非遗主题光影秀,让古老的非遗文化在科技的加持下焕发出新的活力。

非遗与多领域跨界融合

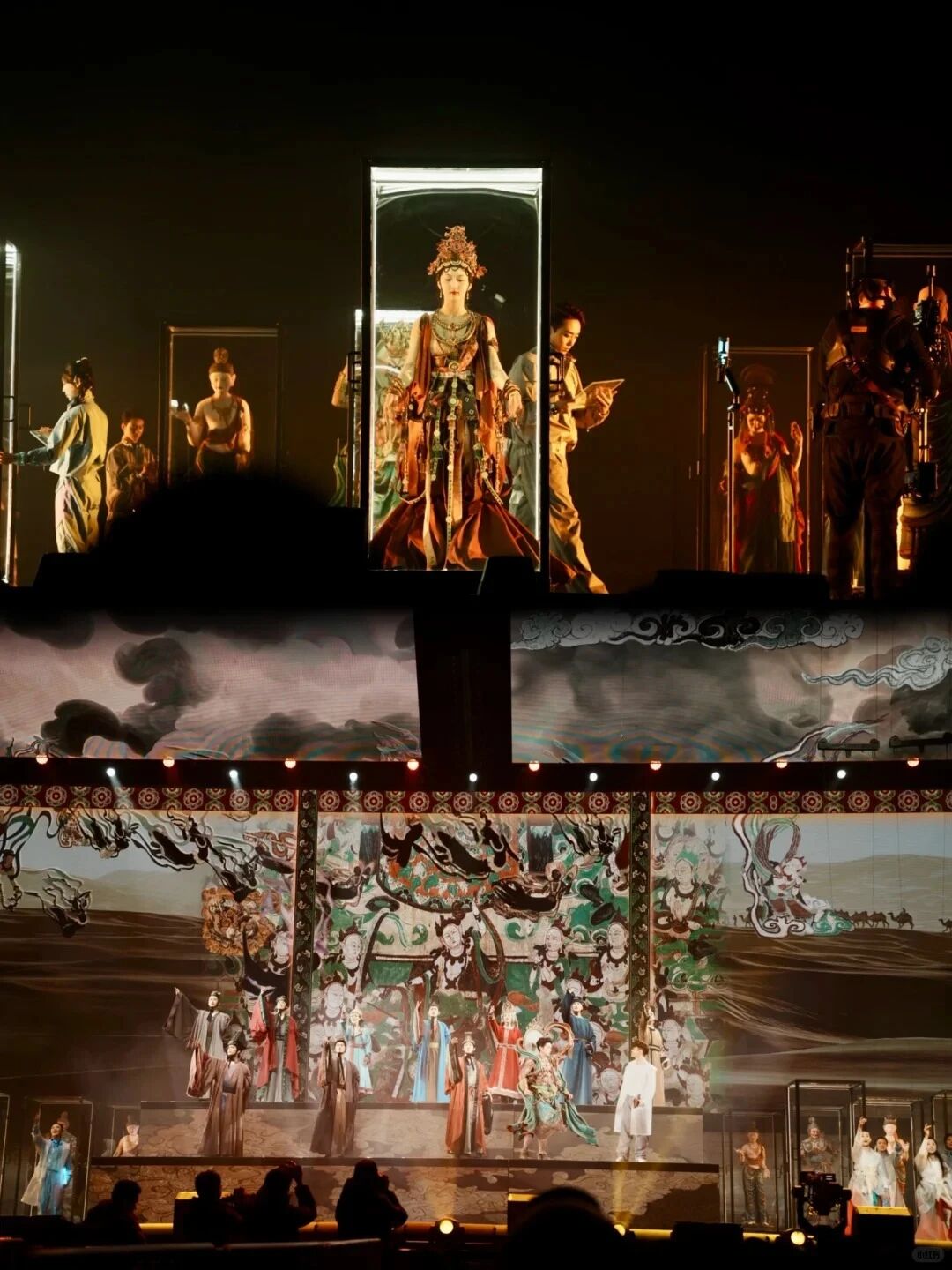

非遗与旅游、科技、教育等多领域的跨界融合,拓展了非遗的传承和发展空间。非遗研学旅游让游客在实践中学习非遗技艺,增强了对非遗文化的认知与传承意识。非遗与科技的结合,如AI设计、3D特效等在文艺作品中的应用,为文化遗产的现代表达提供了新的方式。例如,音乐话剧《受到召唤·敦煌》在舞台剧中尝试AI设计,联动3D特效、即时拍摄、二维动画等多手段的科技组合,在场馆内搭建多屏互动,呈现影视化与次元动画相结合的电影叙事视觉,达成“共赏敦煌”的艺术传播新境界。

全民参与模式创新

全民参与模式的创新,让更多的人成为文化和自然遗产的守护者。各地通过举办线上线下活动,鼓励公众参与遗产保护和传承。例如,抖音平台发起“#我的遗产记忆”话题,网友上传与遗产相关的照片、视频,播放量超10亿次;腾讯公益联合中国文物保护基金会推出“数字遗产守护计划”,公众可通过捐步、答题等方式积累“守护值”,兑换为遗产保护资金。此外,一些地方还设立了“遗产守护志愿者联盟”,整合全球志愿者资源,开展线上线下的保护行动。

创新原因探讨

时代发展的需求

随着时代的发展,人们对文化和自然遗产的认知和需求不断提高。传统的遗产保护和展示方式已经难以满足公众的需求,因此需要创新的形式和手段来吸引更多的人关注和参与遗产保护。数字技术、科技手段的不断进步,为遗产的保护和展示提供了更多的可能性,使得遗产能够以更加生动、直观的方式呈现给公众。

文化传承的使命

文化和自然遗产是人类文明的瑰宝,保护和传承遗产是我们的使命。通过创新的活动形式,可以让更多的人了解遗产的价值,增强对文化的认同感和归属感,从而激发公众保护遗产的意识和责任感。同时,创新也有助于推动遗产的创造性转化和创新性发展,让古老的文化在现代社会中焕发出新的活力。

社会发展的趋势

在当今社会,旅游、科技、教育等领域的发展迅速,非遗与这些领域的融合是社会发展的趋势。通过非遗与旅游的融合,可以促进旅游业的发展,同时也为非遗的传承提供了经济支持。非遗与科技的融合,可以提升非遗的传播力和影响力,让更多的人了解和喜爱非遗。非遗与教育的融合,可以培养青少年对传统文化的兴趣和热爱,为遗产的传承培养后备力量。

未来发展建议

持续推动数字技术应用

数字技术在遗产保护和展示方面具有巨大的潜力,未来应持续推动数字技术的应用。进一步加强遗产的数字化采集和存储,建立更加完善的数字遗产数据库。利用虚拟现实、增强现实、人工智能等技术,开发更多的数字遗产产品和服务,为公众提供更加丰富的遗产体验。例如,开发数字遗产游戏、数字遗产教育课程等,让公众在娱乐和学习中了解遗产的价值。

深化非遗与多领域融合

非遗与旅游、科技、教育等领域的融合还有很大的发展空间,未来应进一步深化融合。在非遗与旅游融合方面,可以开发更多的非遗旅游产品和线路,提高旅游的文化内涵和品质。在非遗与科技融合方面,可以加强科技在非遗保护、传承和创新中的应用,如利用3D打印技术复制非遗文物,利用区块链技术保护非遗知识产权等。在非遗与教育融合方面,可以将非遗纳入学校教育体系,开设非遗课程和实践活动,培养青少年对非遗的兴趣和热爱。

加强全民参与和教育

全民参与是遗产保护和传承的关键,未来应加强全民参与和教育。通过举办更多的遗产宣传活动,提高公众对遗产的认知和保护意识。建立更加完善的遗产志愿者服务体系,鼓励更多的人参与遗产保护和传承工作。同时,加强遗产教育,将遗产教育纳入国民教育体系,培养公众的文化素养和责任感。

促进国际交流与合作

文化和自然遗产是全人类的共同财富,未来应加强国际交流与合作。积极参与国际遗产保护项目,学习和借鉴国外先进的遗产保护经验和技术。加强与其他国家的文化交流,展示中国的文化和自然遗产,增进国际社会对中国文化的了解和认同。例如,举办国际遗产论坛、文化展览等活动,促进国际间的遗产保护和传承合作。

总之,2025年的文化和自然遗产日活动通过创新的形式和手段,展现了文化和自然遗产的魅力,为遗产的保护和传承注入了新的活力。未来,我们应继续坚持创新发展,不断探索遗产保护和传承的新路径,让文化和自然遗产在新时代焕发出更加耀眼的光彩。

最近发布

-

2025-10-12

-

2025-10-12