- 文物保护看基层:湖南文保挑战与数字化创新解决方案

-

10-08

在广袤的中华大地上,基层文保工作者是文物保护最前线的“守门人”。他们扎根田野,守护历史,让千年文明得以延续。近日,中国文物报“文物保护看基层”系列走进湖南,记录下这片土地上文保人的匠心与智慧。今天,让我们一同走进湖南,感受基层文保的力量!

一、湖南:文物大省的底蕴与挑战

湖南,自古“惟楚有材,于斯为盛”,从马王堆汉墓的惊世发现,到里耶秦简的律令重现,再到老司城的世界遗产荣耀,这片土地上的文物遗存数量庞大、内涵丰富,是中华文明多元一体的重要见证。

然而,基层文物保护也面临诸多挑战:

文物分布广:从湘西深山的老司城到洞庭湖畔的城头山,保护范围广、难度大。

老司城遗址

活化利用需求:如何在保护的前提下,让文物真正“活”起来,成为文旅融合的亮点?

人才与技术短板:基层文保单位常面临专业人才不足、修复技术有限等问题。

二、基层文保人的“花式”守护

1. 科技赋能,让文物“开口说话”

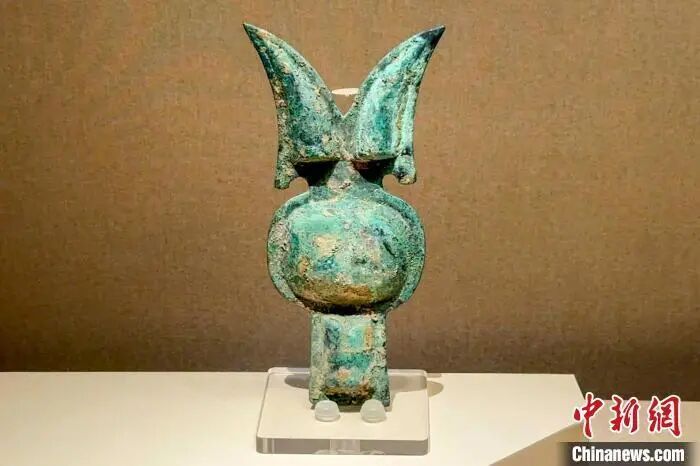

湖南博物院:作为首批国家一级博物馆,其“长沙马王堆汉墓陈列”通过数字化展示,让观众沉浸式感受汉代生活。2024年接待观众超490万人次,创历史新高。

马王堆数字展

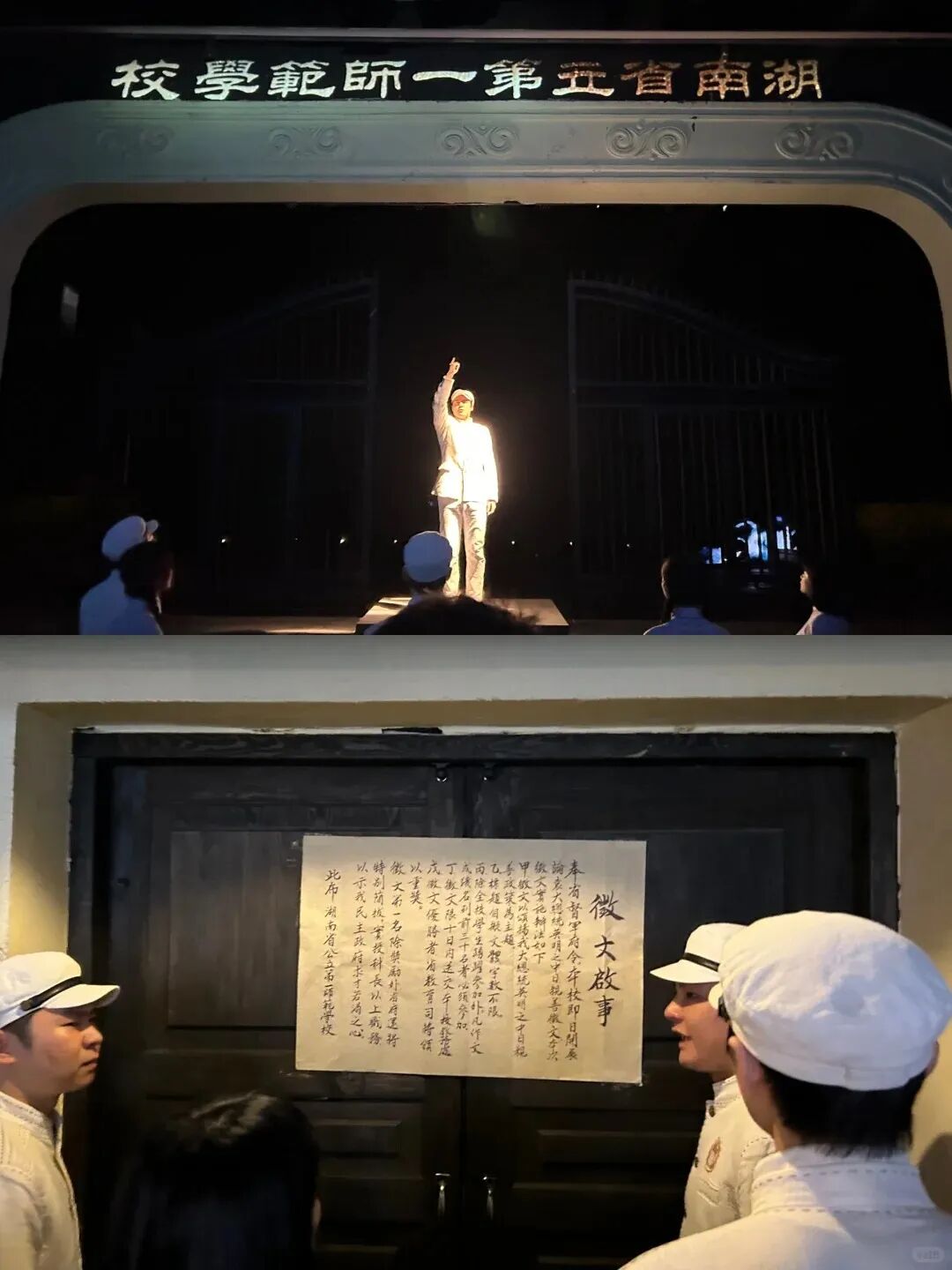

《恰同学少年》红色文旅项目:在长沙橘子洲水上工人文化宫(市级文保单位),通过“文化+科技”打造行进式互动演出,让红色历史“动”起来。

《恰同学少年》演出现场

2. 社区参与,让文物“活在民间”

长沙县政府旧址(新发现文物点):这座苏式建筑记录了1950-1996年的行政历史,如今通过社区共建,成为市民回忆往昔的“城市客厅”。

长沙县政府旧址 图片来源:中国文物报

黔城古建筑群:这座2200年历史的明清古城,通过居民自发保护,维持了“九街十八巷”的原始风貌,被誉为“江南古建筑博物馆”。

黔城古建筑群

3. 考古研究,让遗址“重现生机”

八十垱遗址:发现距今8000年的稻作遗迹,为长江中游农业起源提供关键证据。

城头山遗址:中国最早的古城址(距今6500年),其古稻田改写世界农业史。

城头山遗址

三、文保新趋势:从“抢救”到“预防”

2025年新修订的《文物保护法》实施后,湖南基层文保工作迎来新机遇:

未定级文物纳入保护:如苏州试点(获5000万中央资金支持),湖南也在探索低级别文物连片保护。

预防性保护加强:通过监测技术(如铁佛寺的实时环境监测)避免“修完再坏”的困境。

政法机关护:如三星堆“卡点死守”模式,22年零盗掘,湖南也借鉴此经验强化打击文物犯罪。

四、给文博人的启示

1. 人才是关键:基层需要更多“既懂专业又懂传播”的复合型人才(如“长城老郭”直播护长城)。

2. 科技是助力:MR技术、数字化建模(如陕西历史博物馆的石椁虚拟展示)可弥补实体展陈局限。

3. 社区是根基:文保不是“闭门修文物”,而是让公众成为参与者(如黔城古城的居民自治)。

基层文保,是坚守,更是创新。从湖南的实践中,我们看到:文物保护的未来,在于科技赋能、社区共治、法治保障。